海派文化植根于中华传统文化的土壤之中,陈蝶衣作为海派文化的重要代表人物,通过诗词、电影和戏剧等多种形式,为海派文化的繁荣和发展做出了不可磨灭的贡献。他的作品不仅反映了上海这座城市的独特魅力,也成为了中国近现代文化史上的重要遗产。他留下来大量主题多样、体裁不一、文字鲜活、内容丰富的作品,他的创作风格和文化理念至今仍对后人产生深远的影响。

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

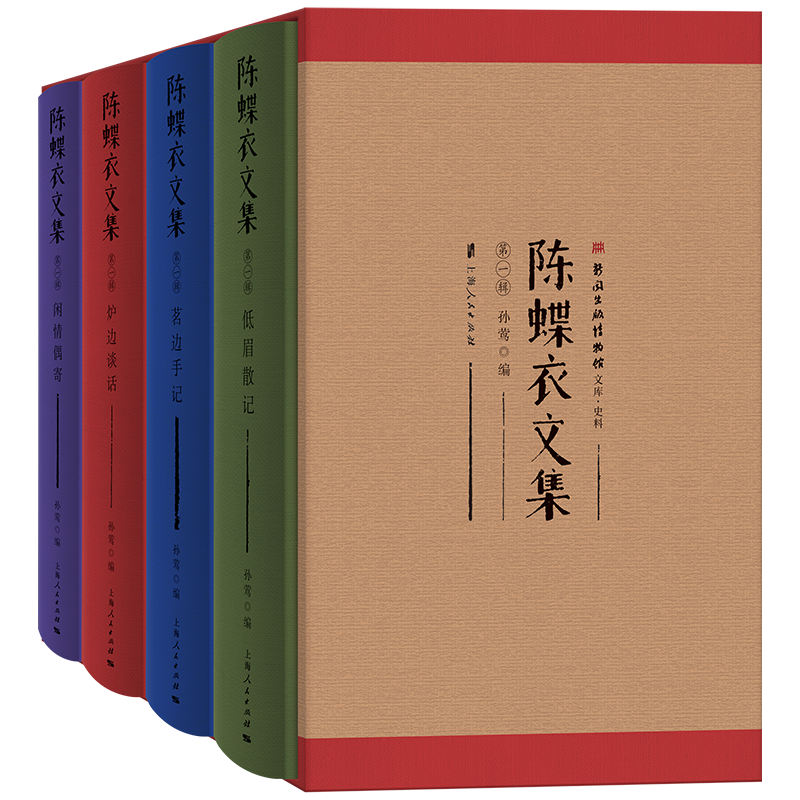

2月14日,《陈蝶衣文集》(第一辑)在中国近现代新闻出版博物馆举办新书座谈会。活动由中国近现代新闻出版博物馆和上海人民出版社主办。

《陈蝶衣文集》(第一辑),孙莺 编,上海人民出版社,2024年12月出版。

上海人民出版社党委书记、社长温泽远,中国近现代新闻出版博物馆馆长赵书雷,上海人民出版社副总编辑孙瑜,中国近现代新闻出版博物馆副馆长张霞,陈蝶衣先生哲嗣、著名指挥家陈燮阳,上海音乐学院作曲系教授陈钢,华东师范大学中文系研究员、博士生导师陈子善,文汇报高级记者施雪钧,文艺工作者严半之,复旦大学古籍保护学院客座教授王金声,复旦大学中文系教授栾梅健,文艺工作者丁夏,上海电视艺术家协会副主席曹可凡,《文汇报》资深编辑陆灏,同济大学中文系教授汤惟杰,巴金故居纪念馆常务副馆长周立民,上海大学音乐学院院长王勇,《陈蝶衣文集》(第一辑)编者、闵行区图书馆副研究馆员孙莺出席活动。

活动伊始,赵书雷发表致辞,孙瑜介绍了本书的出版情况,孙莺介绍了本书的编写情况,陈燮阳发表致辞。随后,温泽远、赵书雷、陈燮阳共同为《陈蝶衣文集》(第一辑)揭幕。接着,与会嘉宾围绕《陈蝶衣文集》的出版进行了热烈的讨论与交流。

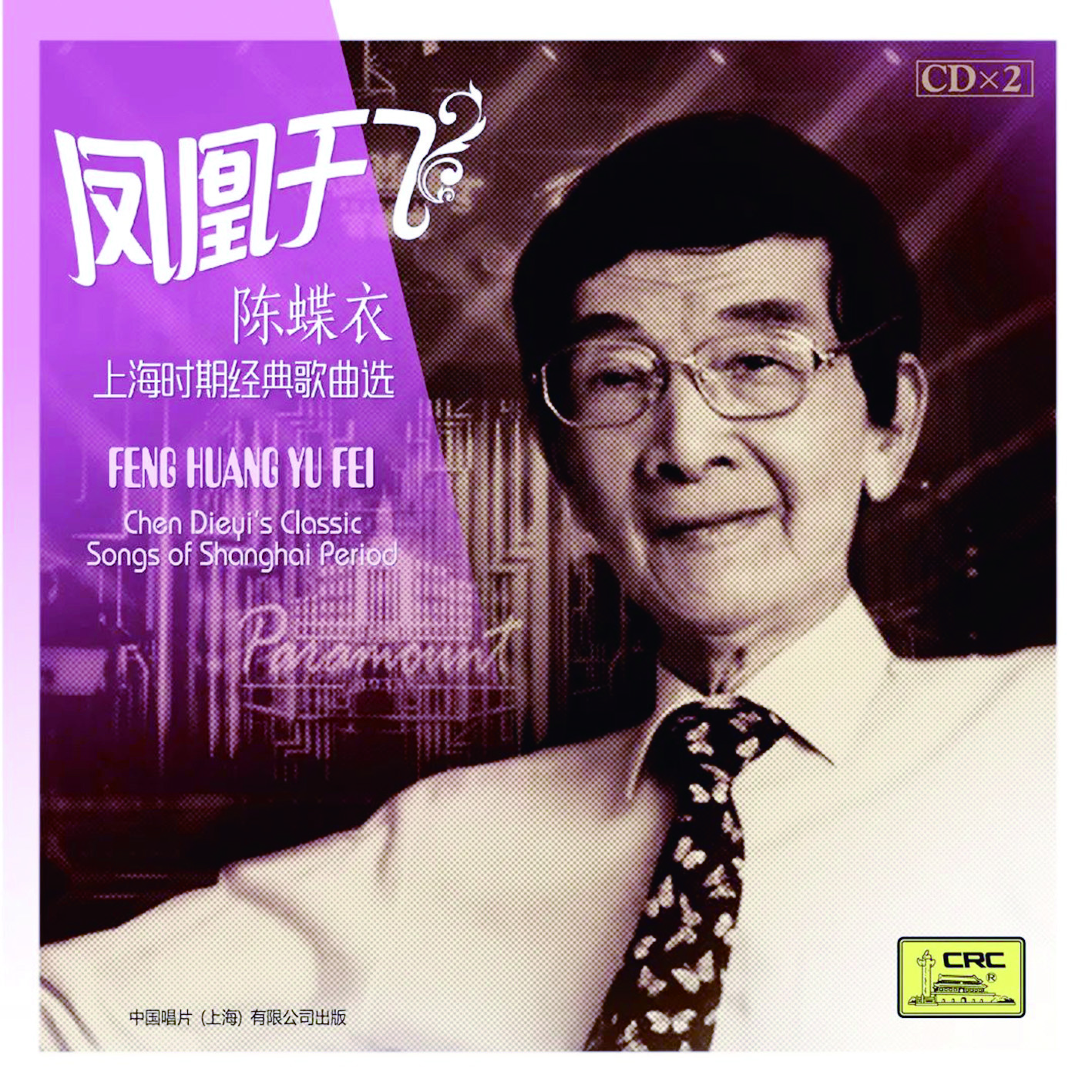

陈蝶衣(1909-2007),江苏常州人,中国现代著名报人、诗人、剧作家、词作家,是20世纪海派作家中颇具代表的一位。曾创办《万象》《春秋》《西点》《明星日报》等刊物,并兼任《铁报》《东方日报》《小说日报》《海报》《香海画报》《力报》《金钢钻》等刊物编辑。1952年,陈蝶衣赴港,在邵氏影城任职,创作电影剧本50余部,流行歌曲3000多首,被誉为“词三千”,不少歌曲已成为流行乐坛的经典曲目,如《南屏晚钟》《情人的眼泪》《我有一段情》《香格里拉》等,在香港被誉为“流行乐坛教父”。

《凤凰于飞——陈蝶衣上海时期经典歌曲选》唱片封面

《陈蝶衣文集》是蝶衣先生的首次作品汇编,文集第一辑共四册,分别为《低眉散记》《茗边手记》《炉边谈话》《闲情偶寄》,主要收录其1934年至1951年间在上海报刊上所发表文章,包括诗词、小说、随笔、剧本、歌词等,近百万字左右。阅读这部文集,可以充分领略陈蝶衣文字的汪洋恣肆、绚烂多彩,可以说是打开了解当时上海文坛和社会百态的一扇新窗口。

陈子善表示,陈蝶衣自1923年步入上海报坛,至2007年辞世,八十余年先后浸淫于上海和香港文化界,作品甚丰,种类驳杂,尤以诗词散文见长,在通俗文学理论等方面亦有独到见解,其作品既有一定的代表性,又有自身的独特性,既可以看到其对于传统文化精神内核的承袭,同时,在整体风貌上又渗透着时代巨变的家国忧患意识,从中可窥见近代新旧两种文体的并存,以及互相的影响与渗透。

栾梅健认为,在现代文学史上,陈蝶衣被视为现代通俗文学的代表作家。1942年,陈蝶衣在《万象》杂志上发起了通俗文学运动,就通俗文学的定义、内容、形式、功能与意义等方面进行了深入探讨,由此产生了文学理论上的新变,即消遣娱乐成为文学的本质和功能之一。《陈蝶衣文集》的出版,为现代文学乃至现代上海新闻史、上海报人群体的研究,提供了重要的一手文献史料。

作为家属代表,陈蝶衣之子、上海交响乐团名誉音乐总监、苏州交响乐团音乐总监陈燮阳对文集的出版表达了感谢之情。在他看来,这样一位在文学、音乐、电影上有着杰出成就的人,是不应该湮灭于时间之中的。幸而有《陈蝶衣文集》的整理出版,能完整收录陈蝶衣的文学、音乐、电影作品,这对于中国现当代的文学史、音乐史、电影史的研究和发展,提供了重要的文献史料价值。

嘉宾合影

会议一致认为,《陈蝶衣文集》的出版,不仅为中国现当代的文学史、音乐史、电影史的研究和发展提供了重要的文献史料价值,而且进一步弘扬了海派文化,对于研究海派文化与上海历史以及探索中国近现代文化变迁的人来说,这部文集具有极高的学术价值和现实意义。

还没有评论,来说两句吧...