家的故事,浓缩了几代人的生活史,记录了一个人的“来时路”。在对家的记录中,我们也更理解自己。春节临近,小红书发起“我的家庭简史”计划,鼓励更多人加入到家史写作中。我们从投稿中精选几篇家史作品发布,以飨读者。本文作者淡豹毕业于北京大学社会学系,青年作家,媒体人,著有小说集《美满》。

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

爷爷的记事本里没有物候

多年来我一直以为这三个记事本属于我姥姥。我带着它们搬家,从北方到南方,再从南方回到北方,告别黄花风铃木与木棉,回到白杨树耀眼的光斑与松针中间。我珍惜它们,又从没有打开它们,担心会看到痛苦、不舍、孤独。用时兴的概念来讲,我大概是“回避型人格”的本体。

就在这个月,奇特的因缘下,我打开了。本以为会是姥姥记她人情往来的本子,却是我外公退休后的日记。外公,我叫爷爷。

爷爷的记事本

这一本较完整的日记,从当年3月1日写到9月10日。他不是关心植物与物候的人,可以说,他一生几乎都生活在单位里、机构中、城市里,不太关心柳绿花红,更关心那些由机构界定的节奏、由人际互动和大环境事件引发的变化。这也是沈阳这座城市的特点——它是单位塑造的城市,机构句读了它的生活。

因此他写每天的日期,以及是星期几,这是上班族的习惯。他不写当日的气温、天气、节气,也不写农历。

他写,3月17日,是个周六,他遍访沈阳当年较大的几家书店,“上午去东宇书店、马路湾书店,下午去北方图书城,欲购《难忘的1957》,未果。”

爷爷当了20年的“右派”。我认识他时,他已是老人了。他不常说年轻时的雄心,讲起那20年,他会说,青春易逝。

当年我并不太懂他的意思。到如今,每年都过得很快,那么快,不像小时候按着手指算日子等过年、等开学,我逐渐懂了。

他写每天有哪些老同事、亲人、朋友打来电话。

他写哪天上午和姥姥一起去买菜,误过了老同事兼邻居的来访。

3月13日,是个周二。“整天在家休息,晚上吃蒸饺。真想三个姑娘都回来吃,但只兰兰一人来了。冬冬、绿绿都有事未来。”

这本日记,正写在我高考那年。我是随爷爷姥姥长大的,虽然高中住校,不再日日在家,他也记下家长会上老师说了什么,传来了哪些大学的消息。有一天他写,我“地理考得最差,仅30分”。

从春天老师“督战”,到夏天高考,再到秋天我离家到北京去上大学,他记下这些等待中的焦急,以及告别中的欣喜。

但也正是在这一年的二月,我舅舅去世了。爷爷姥姥膝下有一男三女,舅舅,我叫大舅,之后跟着两位姨妈和我母亲,也就是他企盼回家吃饭的冬冬、绿绿、兰兰。也就是因此,他更想念她们,总希望能聚齐。

作者和爷爷在幼年居住的单位宿舍院门口

工作日记里有琐事也有委屈

舅舅去世时刚48岁,而且是查出患病后几个月间经历手术失败而去世。他也没有孩子,是当时少见的“丁克”家庭,这也并非心甘情愿的选择,而是生活到了某个境地后的不得已。黑发人骤然而逝,对于爷爷姥姥是尤其大的打击。

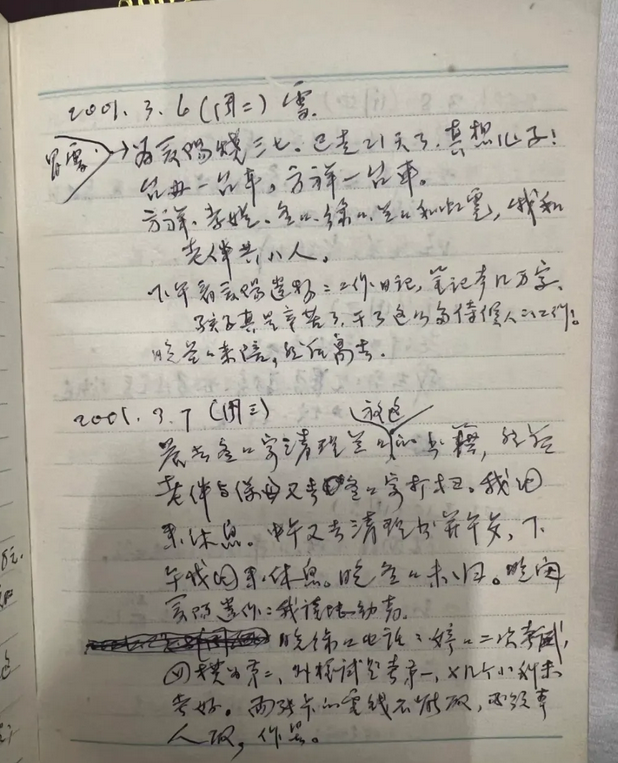

我知道看日记我会心碎。极其难过的一段,是3月6日,周二的。他写,那天他为我舅舅烧三七。“已走21天了。真想儿子!”

这大概是为什么他少有地记了天气,“雪”。

后来他又在开头“为夏阳烧三七”前,加了“冒雪”二字。

爷爷的日记

这种感同身受、睹物思人,以及这种对于天象与道德关系的想象,是中国古人感受景观的方式,也是身为中国人的传统,再多的机构、单位与城市,也不会改变我们这一点,暴雨中,我们感到天在落泪。举头看见月亮,仿佛看见家乡。冒雪去墓园,身上冷,也觉得地下的人应加寒衣,也觉得那飘飘荡荡的不仅是雪,也是来自上天的某种语言。

然后他写,这一天去的共有八人,都是谁。

而后是,回来后,他下午在看我舅舅的工作日记。这也是中国人写内心的方式,古诗之中、《三言二拍》之中,皆是如此。在这种情感习惯下,他不会说“我因为难过而又打开了儿子的工作日志”,只是述说一件事后跟着的另一件事,读的人自会补白。

“下午看夏阳遗稿:工作日记、笔记本几万字。孩子真是辛苦了,干了这么多侍候人的工作。晚上冬冬来陪,然后离去。”

看到这里,觉得爷爷真是好爸爸,好人。我舅舅年轻时是记者,文字功夫好,去做了领导秘书,后来长期在办公厅工作。他在世时,爷爷姥姥也以他为骄傲,去世后,他们读出来他活着时的委屈。

舅舅的工作日记里大抵不会直接去写委屈,但好的父母就是这样,会痛惜人,会觉得那些迎来送往中太多曲意逢迎,太多没有实现的雄心与价值,太多不足为外人道的难过——其实,好的父母也可能会在人活着时不断激励其前行、让人放下委屈,但至少,在人去世后,好的父母会为孩子难过、遗憾。

写着写着,愈来愈觉得这份《我的家庭简史》成为了一种嵌套性的文本,其中有多重的阅读与阐释。从第一种文本与阅读——我读爷爷的日记——说起,写到第二种文本与阅读——爷爷读舅舅的日记;而舅舅的日记之外,其实,我还经历了另外一类文本,那就是舅舅的“文学”,他身后留下的创作。

那是他去世后,家人在他办公室桌子里发现的。都是原稿纸上写的手稿。他写了小说,还写了三十八集电视剧——没写完。

他在世时,没人知道他写这些。我们知道的是他是公务员,应酬不多,在单位里、成年人“必须”打交道的圈子里很少有算得上知交的友人。他又没有孩子,周末时常聚会的是他下乡当知青时的几位朋友,一起下围棋。此外的生活,往往是在办公室加班到深夜,写材料,烟的消耗量很大。他也喜欢狗,有时他会说,“狗比人好。”

他早逝,他留下了他的“文学”

我上中学时,有时去舅舅家拿书来看。我住在爷爷姥姥家,高中之前,搬过两次家,经历了住房改革,但始终跟舅舅、舅妈家在同一个院落的不同单元,只是所处的院落换了,从单位宿舍院到早期的单位集资建房院,再到商品房小区——这也是“单位塑造的城市”中空间的特点。

我从他那里拿的与文学有关的书,包括李敬泽的《看来看去或秘密交流》,还有余华的随笔,《没有一条道路是重复的》《音乐影响了我的写作》,以及《温暖和百感交集的旅程》。我跟着这几本书去“学看书”,学怎样看懂小说(到十年后去看美国人布鲁克斯和沃伦编的《小说鉴赏》又是另一种学法),甚至因此跟着《音乐影响了我的写作》去沈阳202医院背后的一家小店买盗版古典音乐碟,几年之间,从3块5一张,一直买到6块一张——但到今天,我也听不懂古典音乐,完全感知不到赋格的结构,而当年那些碟片,是一种想要朝向“懂”、想要跟着这些随笔去感受美的朝圣心情。而随着这些碟片一起买回来的Radiohead,以及在隔壁租碟行租的那些电影,我是听下去,也看下去了。

其中一本余华的随笔集,扉页上有“赠夏阳 余华”的题字。舅舅在世时,我从来没有问过来由,舅舅去世后,也没有机会再问了。我们知道的是,舅舅并不“认识”余华,至少我们没听说过。一位来自江苏、生活在北京的大作家,又怎么可能认识辽宁的一个公务员呢?

这一系列随笔集是1990年代的末尾出版的。在那个阶段,舅舅已“无暇”下围棋了。他愁眉不展,烟雾缭绕,做那些爷爷笔下“侍候人”的事。我想,舅舅也不太可能排队在某家书店听讲演,请余华签名。更何况,那不是网络时代或读图时代,当年的作家做面对公众的见面、公开演讲活动,也不像如今这么多。

我的猜测是,舅舅也许参加了某次宴请,某人组织的某场饭局,席间也有余华。也许舅舅知道他会在场,带了书去。也许是新随笔刚出版,作家或出版人带了去,赠与席间人士。

还有可能,是有友人知道他喜欢小说,喜欢关于小说的解读,喜欢把古典音乐放到最响最响,在里面沉下去,喜欢《看来看去或秘密交流》和《没有一条道路是重复的》。第三类文本,也就是舅舅的创作,是那样隐秘的文本,而他读的那些书,我的故事中的第四类文本,是那样荡漾着水波纹的、轻盈明亮、具备能波及人的力量的文本。所以,有能接触到余华的友人,帮他求了一本书,拿回来送给他。他没有和余华见过面。

这是个幸福的故事,也是个悲哀的故事。

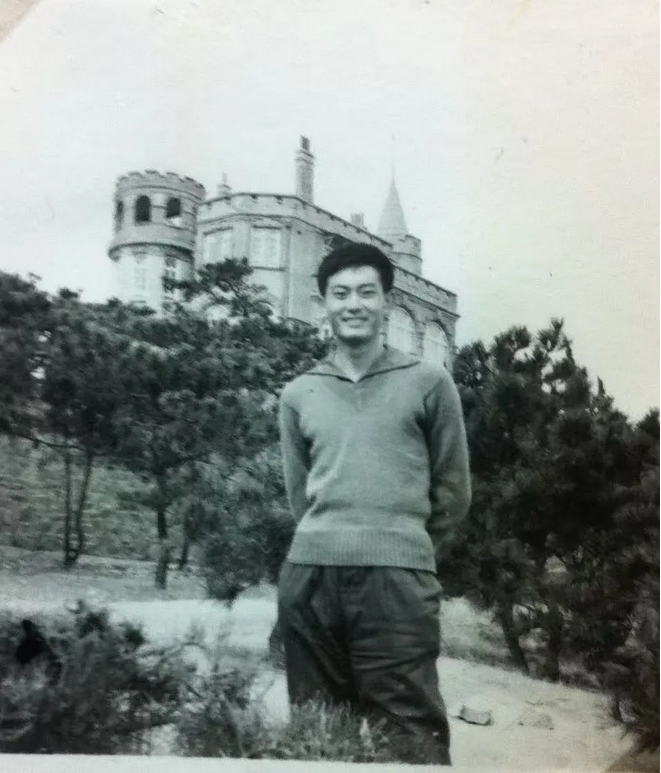

作者舅舅年轻时

舅舅书里的签名,我去追索

我们家没有人能想到,我自己也没有想到,我们家对文学感兴趣,后来写小说的那个人会是我。就像没有人会想到,希望成为图书管理员、喜欢下围棋的舅舅,当了新华社记者,之后以“侍候人”、写材料为生。他的才能“被看见了”,又沉没了,之后早逝。

我曾经哭过,为舅舅写的小说始终躺在抽屉里。也多少是因为这一点,某一天开始,我想要把自己写完后放在文件夹里的小说拿出来,去投稿,不当抽屉作者。

在2022年夏天,一次图书活动上,我听说有机会见到余华。去之前我就想好了,如果能跟他说话,我会问他那个问题。实际也是这样。有一会儿,他身边没什么人,我走了过去,问,老师,您认识夏阳吗?

很突兀的问题。我说,辽宁省的夏阳,在某某单位工作,沈阳人。

他不认识。我也是这样估计的。但我多少有些失望。我曾设想过,有没有一点点可能,我舅舅写过的小说,他拿给“文学界”看过。有没有一点可能,抽屉之外有人知道他写过那些。但确实,更合理的过程,确实就是某场饭局,某个中间人,某位热心友人的中介下,得到了一本书,他读过,他珍惜,之后我读过,我疑惑。

我想了许多许多年的问题,问了出来。我没有更多的疑惑了,剩下的只有可惜。也不是可惜才能、才华,我不能担保我舅舅更适合写小说,或者更擅长、更希望做记者,而不是公务员。事实上,我始终觉得人的才华没什么要可惜的。像爷爷一样,我可惜青春,我可惜生命,我可惜所有那些不能选择的、只能接受的命运中的无尽遗憾,即便我们拥抱了命运,也遗憾。这种感觉,就像爷爷写的“冒雪”。人生如冒雪前行。看到冒雪我就想起北方,想起生命中那些覆盖着厚雪的煤堆和井盖,想起因冷和干燥而刺鼻的空气,想起我的家庭。冒雪前行是我们的生活,也是我们的命运,我对此无话可说。

“我开始做起小说来”

而在这一切之间,用鲁迅的话说,“我开始做起小说来”。

于是有了第五类文本。

回答采访题目或读者提问时,回避型人格仍然发挥着作用,我不想也不敢说某个细节与自己的直接经验有关。不想让人了解我的作品,也不想自己被了解。我会说,哦,某一篇中我在模仿男性的口吻。哦,那一篇完全是编造,因为我对某个问题感兴趣,你要知道,那个问题,它是“社会问题”。之后我谈一些社会新闻,以及一些社会学的概念,就仿佛讲了“社会”,就可以离开“个人”。

在一篇叫《旅行家》的小说里,我用一节写了我的舅舅,他化身为一个符号,而叙事者,“我”,一个看起来顺利但失败感极强的中年男人,咀嚼舅舅的一生,带着恐惧看着自己走在类似的道路上。多年舅甥成兄弟。

《旅行家》最初发表于《花城》杂志,后收进我的小说集《美满》。《美满》的封面由我十分喜爱的书籍装帧设计师山川设计,封面的图像来自于我的好友,艺术家常羽辰的作品《珊瑚辞典》。

从写完《旅行家》到现在,已经过了六年。我的想法改变了,现在,带着新的年龄,带着我疯狂吃进的维生素D和吞进眼眶的新的眼泪,我重新看常羽辰的珊瑚。以前我看到难过,现在我看到灵活。我们的人生,充满着那些沟壑孔洞,但谁又能说,那些孔洞不是我们生命的纵深,不是我们小小的自由之地?我们的人生——又是一个极为中国的句子——从根本上讲,“更与何人说”。孔洞不需要摊平变成2D的图像,无法也不需要被完全理解,那里面有我们退缩的自由,带着遗憾的试探,向内的探索。

更与何人说。但即便如此,我们留下文本如留下密语,钻研字符如凿打孔洞,层累的文本与不断的阅读之间,我们把自己拉到其他人的面前,拉到人们中间,我们倾听,我们解释,我们诉说,诉说不止。

还没有评论,来说两句吧...