【编者按】

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

《上海相册》始于2020年春夏,澎湃新闻与《萌芽》杂志社的合作,至今已发展至第四季,共有中外摄影师60多人,作家40多人参与。摄影师群体既有来自近现代的大咖先行者,也有崛起于上世纪八九十年代的觉悟者,当然,90后乃至更年轻的一代正以锐不可当之势汹涌而来。其中,国外摄影师在不同时期,也记录下他们眼里的上海和中国之旅。该项目与作家群体的合作中,在各方多元的视角下,《上海相册》也得以向读者展现一个层次更为丰富的上海。今天推出《上海相册》第四季的第十一篇《那些年的事》。

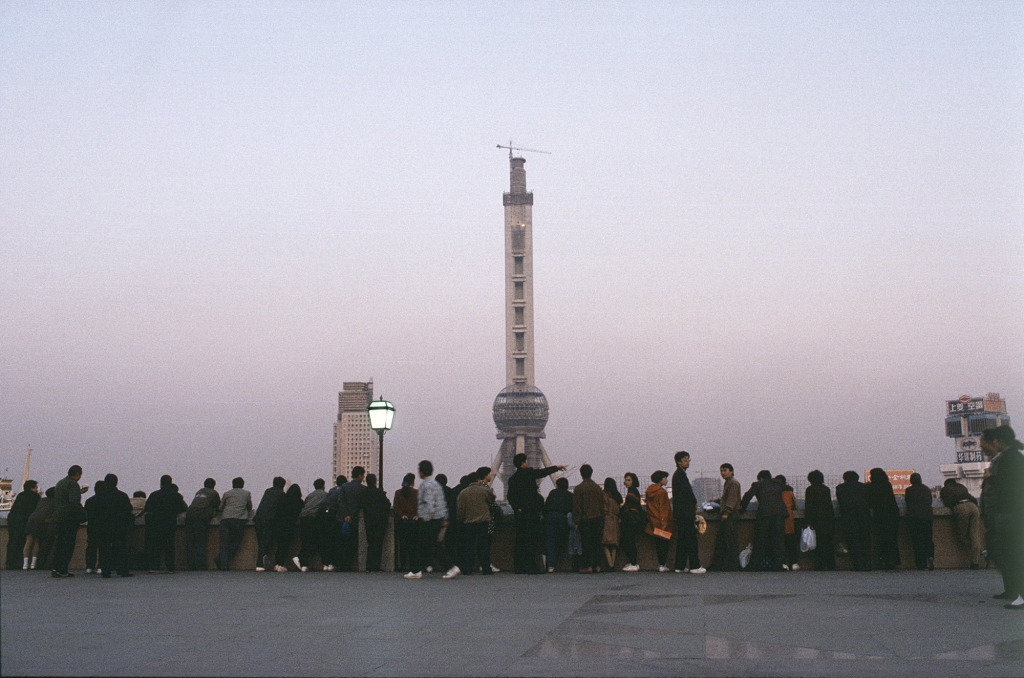

上世纪90年代初,荷兰摄影家罗伯特·凡德·休斯特(Robert van der Hilst)受《Vogue》杂志委托拍摄时曾来到上海,之后,他便爱上了这座城市。三年里,他七次回到这里,留下了一批彩色照片。往事如昨,色彩擦拭净了记忆,真切地映出了30年前那个激情澎湃的年代。

拿到这些照片,作家王瑢的思绪也飘了回去。耳畔的声音时常问她“你究竟是哪里人?”而自己则在辗转中漂泊多年。与照片里具有鲜明特征的上海中心城区不同,故事的主人公在一次过年时回到大哥位于上海富锦路市郊的家,夜色里,她自问起“此地究竟是不是上海?”个体和城市都有自己的身份困惑,作者最终回到了母亲的出生地,成为一个“新上海人”。

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

少时便习惯了辗转他乡,素来讲不好却听得懂的上海话,时光追溯至那个乍暖还寒的深夜。

上海严冬,尚未褪去凛冽朔风,耳畔时常莫名蹦出来一个声音,“你究竟是哪里人?哪里人?哪里?哪?哪?” 震震声摄人心魄,一度曾很多年几乎不能忍受的感情上的蹂躏与挣扎,在短暂而木然的钝感中,即使此刻就站在自己家中,思乡的情绪骤然来袭。我看见一抹来自幽暗远古却异常清晰的光……

年近半百再回首,像是永远绕不开三座城市——出生地太原,工作地北京,上海是母亲的故乡,于我而言,更多是一种情愫。回上海前的许多年,不断奔波往返于城市间,它们在我的脚下相互交错、更迭,在脑海中成为彼此岁月的镜像与对照。各种貌似互不相干的地方背景、时代气氛,在同一个人身上恰如其分地杂糅在一起,形成某种独特的气息。回忆于是也平添了一丝趣味与厚重。

昨晚彻夜目不交睫,窗外蝉声盈耳,今年的蝉鸣似乎尤为声势浩大。丝丝扎扎,丝扎丝扎。谁家的窗子大敞开,一曲唢呐高昂激烈,那么仓皇又那么从容,忒愣愣疾风骤雨似的重复再重复。人彻底醒了。同一时间或同一角度的月光,穿透没拉严实的窗帘射进来,满地繁星,忽然有种错觉,这个彻彻底底属于自己的蜗居,好似租给了许多年前四处漂泊的我。

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

记忆越深刻,回忆越惆怅。我的童年与少年总在更深夜静时分重生再现,明知昔日之人已永难返还,天悬地隔,徒留那些芜杂散碎的细节,是盛开在黑暗深处的花。黎明前夕的露珠滑落,我的心劈啪作响……

我比同龄人上学早,并非因为天资过人。原在某高校教中文的母亲,因受父亲的牵连而被调到太原某小学,彼时已从下放农场归来的父亲尚未平反,工作一时无着落,那时奶奶跟我们住,一家老小七八张嘴,月月捉襟见肘。父亲不同意交幼稚园托管费,不满六岁的我日复一日尾巴似的跟在母亲身后。她进教室,我搬个小板凳坐最前排,使劲仰脖勉强能看见讲台后面的人。一学期下来摸底测试,竟顺利通过,正式成为一名小学生。

小学我跳了级,中学一晃而过,一九九七年,十七岁的我考入山西大学。却因为重男轻女思想根深本固的父亲不给出学杂费、住宿费、生活费,逼不得已,开始利用寒暑假以及一切可以利用的课余时间,四处打工挣钱。

新生入学,没几个月放寒假,宿舍里其他女孩都回家去过年,我则忙着按照报纸上的招聘信息按图索骥。奔波一天,回校时天都黑了,洗把脸正就着一桶同学送的杏仁露啃凉馒头,隐约听得像是有人在喊我的名字。定定神打开窗俯身探看,门卫大爷举着喇叭朝我招手,“王瑢,接电话,上海长途!”

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

是母亲。她要我买隔日的火车票回上海过年,“哥哥们都回来,就等你呢……”我不吭声,心里直皱眉。

大哥二哥都居上海,小哥在北京,母亲偶尔回沪会回到大木桥的老屋小住。散居天南地北的家人难得欢聚,但母亲的电话来得猝不及防。我白天去一家做医疗器械的公司应聘前台,基本谈妥了都。

许是听出我的纠结犹豫,母亲叹口气道,“是你爸的意思,一定要你回来……你大哥单位分了新房,他从南京回,一家人在一起过个年……”

幼时记忆中,偶尔父亲心情好,允许母亲带着我回上海看外婆。但每次回沪,母亲都贴身带着一张纸,上面密密麻麻写满了亲戚朋友千叮万嘱让捎带的东西。吃喝拉撒,分门别类,搞得母女二人活像是去上海进货的二道贩子。然而即便如此,我仍欢欣雀跃,一粒大白兔奶糖可以吃一路。

亲情的纽带把分散四处的兄妹四人紧密维系,哪怕走得再远,归来仍是同源同根。

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

那时我大哥在某大型国企做项目经理,总公司在上海,但他分管的项目在南京,所以一年到头上海南京来回奔。

隔日绝早起来,我直奔火车站,买了最近一趟“太原-上海”的车票。纵然是特快列车,见站就停,硬座一坐一整天的我不吃不喝,以至于出上海站(今天的上海新客站)过安检口,人直晃悠,脚底像踩棉花似的。

毫无方向感的我,成年后初次独自回沪,正思忖着该如何才能辗转到达位于宝山区富锦路的大哥家,远远看见出站口的高阶下面站着一个人——白衣白裤,黑皮鞋锃亮,黑框近视镜换作无框,笑眯眯望向我。

见我怔怔呆立,大哥举起手来挥一挥,“小妹!妹!”他连夜自驾由南京赶回,得知我今日到沪,来不及休息就赶过来接我。

我不记得当时叫没叫“大哥”,只记住了别在他腰间的中文汉显BB机和翻盖摩托罗拉。

那一路,大哥问什么我都支吾敷衍,使劲儿回忆:最后一次看见他是哪一年?

还在上小学的我的记忆中,大哥人极瘦,鼻子上架副黑胶方框眼镜,寡言少语,总喜欢摸我的头叫我“黄毛丫头”。

一别数年,此刻他就坐我边上,遥远得仿若隔了一个世纪,如在梦中。

我别过头望向窗外。那一路的景色,如今想来就是“农村”,跟所思所想的上海大相径庭。不见高楼大厦,越往家的方向开越荒凉。车稀少人,满眼农田与工地,印象最深的是途经沪闵路时,高架下面有个私人养殖场正在杀猪,那声音像凄厉沙嗄的哨音,时隔多年想起,后脊梁仍一阵发冷……

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

一到家,大哥拿出送我的礼物。他特意从南京玄武饭店给妹妹买了件羽绒服,非常好看的淡粉色。我急不可耐试穿,却不料长袖变成七分袖,拉链几乎拉不上,绷在身上像童装。

母亲在一旁看得直乐。大哥说,“已经出落成大姑娘了……”僵囧地呵呵笑着 。

因为是过年,又是全家人头一次齐聚上海,我特意去小区附近刚开的一家名叫“黄牡丹”的美发厅做头。

前刘海吹得高高的,定型摩丝抹了又抹。那是我平生第一次,也是唯一一次烫发。耗时几个钟头后顶着满头羊毛卷回家时,电视机里王爱爱正在唱晋剧《打金枝》。父亲端坐红木沙发,右手搁膝头打着鼓点,五音不全跟唱道,“劝驸马你休发少年的脾气/国母我爱女儿更疼女婿……”显然对我的新发型不满,哼一声,脸耷拉下来。

我径直走去卫生间。尽管新发型与所期盼的效果相去甚远,但仍满心欢喜。我对着镜子说,自己挣钱自己花。

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

春晚在李谷一《难忘今宵》的歌声中渐入尾声,一家人忙累一天,各自就寝。

大哥大嫂睡书房,父亲母亲睡主卧,二哥小哥睡沙发,我则只能打地铺。

凌晨已过难成眠,自我封闭的内心,更充满了敏感与警惕。黑暗中望见客厅的窗帘漏条缝,我裹着被子走到窗前。

大片的农田,黄昏时倦鸟归巢,车行荒僻之地,公路两边盘根错节的银杏行道树下,有个人下车来站在树下小解。我斜倚着窗,望着更远的地方天幕低垂。大雨过后的上海的冬季,空气愈加湿冷,空调开着也不管用。

没注意母亲什么时候站在身后,把个汤婆子塞给我。我站着没动,听见她说,“回来了,就开开心心的……”

路灯下,月色中的富锦路,沿路长满了近一人高的荒草,草长在荒芜的路边好像林中树。不知怎么,我莫名会想到晋北的高粱地。

眼前大片大片的“高粱地”,漆黑中车灯频闪,是划过长夜滑落的星星。腾腾的尘霾中那些荒草看着愈发松散而杂乱,远郊尤其风大,我站的位置望过去,简直披头散发,惊恐中竟生出一丝莫名的美。那个瞬间不知身在何方的我自问,这里是上海?算不算上海?

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

直至今时今日,每当听人谈及“故乡”的话题,仿佛一粒石子掷入湖中,激起涟漪阵阵,难免会自然而然想到从小被连根拔起的生活。笑谈的某一时刻,心中明白,只有眼前人最懂自己——面对镜中。即便跟生命中的至亲之人阖家团圆,那个躺在地上的我,像个被提前释放的自由人。

那一夜,我睡得迷迷瞪瞪,朦胧中觉得有什么东西在脸上爬,下意识地随手弹开。借着微明的月光,看清楚那是一只巨型蟑螂,骇然间大叫一声,惊醒了睡在沙发上的小哥,他爬起来就手抄起拖鞋用力拍下去,啪,然后躺倒翻个身嘟囔一声,“别怕,是美国蟑螂,学名美洲大蠊……”

“新房里怎么会有这东西?”我觉得嗓子眼被什么东西堵住了。

父亲起夜,见我抱着被子缩在厨房一角呆坐,没听清他咕哝了一句什么话。我的位置正对着挂在客厅的钟。凌晨三点半。

厨房旁边是个外延的大阳台,阳台外的天际的云影月色里,富锦路立交桥上片刻不歇的各种车辆,车声隆隆,房子与房子间隔着宽阔地,住这里的不光是底层的人家喜欢种菜多过种花弄草,夜里经常会被一股恶臭熏醒——隔壁住着个四川老太太,无儿无女,最大的兴趣是侍弄她的“阳台菜地”。睡意全无的我举着手电筒一观究竟,能看见带刺的黄瓜,已有拇指粗细,挂果的番茄、豆角、西葫芦,忽然想到黑塞的《园圃之乐》。

阳台算园圃吗?

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

哥哥家住五楼,楼下的男主人在宝钢某公司做高管,他妻子跟母亲带着放假的一双儿女从沈阳来上海过年。那女主人特别喜欢烤面包。

每天黎明时分,我的嗅觉再一次拉响警报。一股股喷香的浩然之气,穿门越窗破空而来,大有万里同风之势。想到深夜隔壁人家的粪肥恶臭,晨昏交替,这无异于是最软性的自然闹钟。然而实在闹得不合时宜。才刚困意袭来,蛋与香精的香气氤氲不散,于是猛地醒来。多年前的大年初一这天,虽说立春已过,料峭的春寒跟恼人春色一样,使人无可奈何。

那时从富锦路去市中心,此地习惯说“进城”。我立刻想到位于太原五一广场市中心,等同于地处上海人民广场的太原老宅。那无数次出现在电视镜头里的石库门、花园洋房、万丈高楼,如镜中花水中月,只能隔着镜头窥探。我再一次问自己,富锦路是上海吗?究竟算不算上海?

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

回沪逾二十载,光阴如驹。上海在我的梦中一次次打盹,记忆那么散乱又那么深刻。

我的童年在太原,记忆中,母亲每次从上海回来,必带上海梅林牌“油焖笋罐头”。笋浸饱了油,我奶奶最好这一口。先把笋吃掉,用剩下的笋油炖一大锅白菜豆腐,美味可以延续整个寂寥寒冬。

小时每年冬天,会收到外婆从上海寄来整箱的冬笋。有一年遇到北方强寒流天气,一夜之间降至零下二十几度,那箱胖笋在路上给冻得邦邦硬,像石头。但拿出来烧焖炖煮,味道鲜美,一点儿没事。

1998年的一天,我从北京回上海时已是深夜。魔都午夜的街头,人迹皆无,霓虹演绎白昼喧嚣。地铁口站着个年轻人,怀抱吉他,铮铮铮铮在那里弹拨,忘我而投入。

1999年回上海过年。这时大哥家已经从富锦路的小高层搬至宝杨路“中艺花园”的复式楼。那是个有点法国宫廷式的花园小区,方方正正,大门口修剪成瓶樽似的冬青树,仿白石铺地,春夏时节那几株花开得真好,不过我总也分不清是玫瑰还是芍药。

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

已经记不清有多少次,一趟一趟,从太原从北京回上海小住。旧地重游,每一次都临深履冰。提防感慨会突然袭来,用一种毫不相干的情感替代另一种不敢触碰的情感,是成熟以后的人之常情。

下午四点多,全家人开始为“千禧年”的年夜饭忙碌起来。大嫂负责买汰烧。母亲打下手。大哥手劲大,负责和面(包饺子的面和得太软,不醒直接包不是不行,吃起来差点意思)。小哥跟我剥葱捣蒜。

一家人七嘴八舌,只有我默不作声,时不时在角落里呆坐。喜悦的浪潮在心底深处一阵一阵高涨上来,冲刷着表面的若无其事。没有人知道,我其实是不敢多说多动,生怕给人看出来欣喜的神情。

久违了,家的暖意。也就在这一年,我开始思考今后究竟该留京还是回沪。

那天父亲高兴,哥哥把提前买好的红纸在书桌上摊开,我想起幼时父亲偶尔兴起,允许我帮着研磨,隔一会儿试试,斥道,“太淡!”我于是赶紧再磨……

那个午后,父亲伏案疾书。侧对着书柜。柜门上半明半暗的玻璃反射出他的脸,色泽分明,仍不带笑容。但不知为何,那天我觉得他异常英俊,屏气凝神盯着玻璃幽幽地往里看,往里看,含情脉脉……

三年后,我从北京辞去酒店高管职务,回到母亲的出生地,彻底成为一个“新上海人”。

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

上海,1990年代。罗伯特·凡德·休斯特 作品

摄影师自述

1990年,我与中国相遇了。法国版《Vogue》艺术总监打来电话,提议在上海进行一次拍摄。杂志组织好了一切,那年五月,我抵达上海虹桥机场,一辆出租车把我送到了和平饭店。在那之前,我从未去过亚洲,而上海对我们西方人来说是一个神话般的城市。

这是我人生中的另一个转折点。24小时之内,我便爱上了这座城市,因为我已经知道我想一次又一次地回来,我也做到了。1990年至1993年间,我因不同杂志的任务七次重游上海。1994年,我在巴黎展出了《上海影印》(Shanghai Photocopies),时隔30年,2024年,我的展览《上海:瞬间与永恒1990—1993》又在上海展出了。

摄影师介绍

罗伯特·凡德·休斯特是一位杰出的荷兰摄影师,他曾游历世界并在期间用镜头捕捉了无数引人入胜的画面。在他辉煌的职业生涯中,他的摄影足迹遍布世界各地,包括欧洲、北非、中东、美洲以及亚洲等地区。他曾先后担任《VOGUE》《Stem》《嘉人》《GEO视界》《ELLE》《巴黎竞赛画报》《星期日泰晤士报》《费加罗》等著名刊物的特邀摄影师。其出版作品包括《上海1990-1993》《古巴人家》《中国人家》《永恒的世界》《重庆人家》等。在影视剧《繁花》的前期筹备中,罗伯特·凡德·休斯特作为特别的历史影像支持,为剧组提供了珍贵的照片和资料。

文字作者简介

王瑢,祖籍山西太原,现居上海。中国作家协会会员。上海作协签约作家。作品发表于《上海文学》《山花》《文学港》《花城》《山西文学》《黄河》《西部》《诗刊》《南方周末》等。出版长篇小说《食事绘》,长篇非虚构《薪火》、中短篇小说集《告别的夜晚》、诗集《敲门的影子》、散文集《光影流瀑》等。多次入选《笔会文萃》《散文海外版》《全国优秀作文选(美文精粹)》等。

还没有评论,来说两句吧...