《进学记》,黄仕忠著,人民文学出版社2024年10月版

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

黄仕忠师《进学记》(人民文学出版社,2024年10月版),分为问学之路、从师岁月、师友往事、东瀛书影、学人书序、我的大学六个单元,似有年过耳顺,而回顾过往的学人、轶事之感——实则不全然如此。因为黄师常用的语句之一:那么到了这个阶段,我们还可以做些什么?……仿佛于他而言,而立也好,不惑也罢,亦或是知天命、耳顺云云,不过是到了某个阶段,接下来又当如何的开端,正如他的这本新著——《进学记》,进学在致知。

其实在此书正式出版前,得益于弟子的身份,已断断续续读过数篇文章。彼时更热衷于探秘做学生时的老师有哪些“逸事”,如今再读集结成册的新著,感受又有不同。其中令我感触最多的,是关于海外访曲的故事。

八王子站

2013年夏,我入中山大学读博士,参与黄师主编的《清车王府藏戏曲全编》。在点校曲本时,黄师便时常提及他在编辑《日本所藏中国稀见戏曲文献丛刊》第一辑过程中的许多趣事。我未曾去过日本,自然不知日本的交通如何,又有哪些站名……但此后,有一个叫“八王子”的车站令我心生好奇,总觉得将来需去看看。原因无他,只是因为这是老师在日本访书时,难耐困倦,一不小心错过的一站(见《进学记》第217页)。

老师虽是浙江诸暨人,但南人北相,身量魁梧,原是校篮球队的中锋,如擎天一柱,攻防自如。弟子们时常感叹,若想学问做得好,恐怕得有老师那样的精力才行。老师在日本,每天像打仗一般,往返于东京各大图书馆,“扫荡”各古籍馆收藏的中国戏曲古籍,可以说不是在访书,便是在访书的路上。早上六七点钟出门,晚上十点多回到住处。不过,纵是“老虎”也有打瞌睡的时候,于是,在电车上恍惚一盹,过了两次高幡不动站,八王子站就这样错过了。

我在巴黎留学时,常到欧洲其他国家访书。每到一座陌生的城市,总会睁圆了眼睛,盯着地铁或是公交内的路线标识,以防不慎错过站。记得第一次到柏林访书,因为租住的民宿距离柏林国家图书馆较远,需得早早搭乘地铁,中间再更换一次线路。虽然柏林的常住人口不到400万人,但早高峰时段的地铁也并不轻松。当我挤进地铁后,才发现柏林的地铁车厢十分宽大,横挂的扶杆高悬于车顶,与德国人魁岸的身材相得益彰。但对身高一米六的我来说,想要够上扶手,即便踮起脚尖,也极为吃力。不仅如此,站点的语音播报是德语,线路图则是贴在车顶的,佩戴近视加散光镜的我,扯着脖子也看不清图上的站名。可能是我怪异的动作引起了身边乘客的注意,一位先生看着我,笑了笑,用英文询问我是否需要帮助,接着用手机拍下了车顶上的线路图,并提醒我还有几站下车换乘……就这样,我幸运地抵达了我的“八王子站”。

啤酒

广州的夏季尤其漫长,一年里300个夏天总是有的。读博时,师门聚餐,一群人坐定,黄师惯用的开场白是:怎么样,先来一杯冰镇饮料!请注意,在此时的语境中,冰镇饮料专指冰镇啤酒。黄师曰:啤酒不算酒。喝过珠江纯生的人都知道,味道清淡是这个品牌的特点。我想这应是与广州常年湿热的气候有关,凉茶降火祛湿是广州人的生活艺术。

黄师在写给师母定方老师的信里说:“今天终于看到有啤酒了”。这是2001年7月18日,他在结束了一天访书,又整理完资料,到了晚饭点,拉着旅行包,独自穿行于东京大学九曲街巷中,在学生商店买到两罐啤酒后的感叹。当紧凑繁忙的工作暂时结束后,对于黄师而言,两罐啤酒便是对自己辛劳的一种奖励,也是简单的放松方式。于是,东大中央食堂的“和定”配着啤酒,美美一餐后,醺醺然躺在树荫下的长凳上,“呼呼而睡,不知身在何方”。睡醒,还有那“贼亮”的灯!

读到这里,我似乎想通了为什么在师门聚餐时,老师会先给大家点一杯“冰镇饮料”解解渴。无论是整理车王府藏曲本,还是点校《全明戏曲》,都需要全身心地投入,辛苦自然是有的,这啤酒原是一种放松的犒赏,亦是师生间开启畅谈模式的一把钥匙。冰冰凉,浸透着啤酒花的冰镇饮料下肚,哪里还会想那些鬼画符般难认的梨园抄本,填充在心间的,是整理完一部曲本后的满足,以及戏本子里的异趣人生。或许正是这种独特的仪式感使然,让我每每访查完一座图书馆,也总要给自己点一大杯啤酒,作为这段工作的结束语。

争分夺秒

《东京短章》里收录的第二封家书,是黄师于2008年12月13日写给定方师母的。那时,还没有微信,只能传书鸿雁。细读此信,不禁发笑。因为大约3000字的家书里,竟像是一份工作汇报,细述了近十天在日本的所有工作。诸如每日早、中、晚都去了哪家图书馆,看了什么书,是何种版本,价值如何;见了哪些人,谈论了什么学术问题,等等。即便是到了结尾,也是讲写信当日的安排,用了一句“所以先打住吧”作结束语。毕竟“日程安排的太满”,想看的书与访问的图书馆还有很多。

人们常说,陪伴是最长情的告白。大约到了黄师这里,汇报访学行程,等同于告白与思念。师母是懂老师的,就像在她正值事业转折的关口,黄师申请到北京大学随吴组缃先生访学一年(1993—1994),她不仅不诧异,还全力支持。直至黄师访学结束返回广州,才发现妻子已经在广州图书批发市场租下一个档口,打算经营书店。(见陈定方《〈进学记〉序》)

外出访书,几乎是所有同门都有过的经历。只要条件允许,一定是要在有限的时间里访查到最多的书,当早上最早、晚上最晚的一批读者。最令人抓狂的,是两种情况:一是每日提书有上限,甚至少至三本;二是中午闭馆一到两小时。第二种情况倒好解决,既然闭馆,那便就近用午饭,再来杯咖啡,为下午打好精神。倘若幸运地遇到午间不闭馆的,要么带上面包、饼干,应付一下五脏庙;要么早餐实在一些,午饭并到晚饭同用。然而,第一种情况就棘手得多了。

2015年夏,我从巴黎到维也纳访查奥地利国家图书馆中文古籍。周一上午抵达维也纳,简单安顿后便去了图书馆。几经周折,终于到了图书馆汉学藏书室,注册好读者证,已经是两点了。就在我以为可以放开手脚,大干一场的时候,才看到墙上贴着阅览室的开放时间:每周一、三、五,朝九晚四;每周二、四,中午十一点半到晚上七点。又和馆员再三确认,得到的是肯定的答案。顿时觉得脑袋里像装了一口沉沉暮钟,不禁懊悔自己早前写邮件时,为什么只咨询了访书需要出示的证件,没多问一句图书室的开放时间。

刚刚自我安慰,既来之,则安之吧,岂料又被告之按照规定,每天借阅古籍的限额是三本。这无疑是用钟杵再一次敲击我脑袋里的那口暮钟,耳边只有嗡嗡声,整颗心沉了下去。怎么办?不做任何争取终究心有不甘。静思半刻,我找到了手稿部的负责人,道明来意,让对方清楚地了解自己远道而来的工作内容,请求馆方能够给予适当的帮助和便利。手稿部的负责人是位年长的奥地利人,身形挺拔,举止绅士,一头苍发,蓝绿色的眸子,目光炯炯。当他听完我简要的研究计划后,一对白色的眉毛向上挑了挑,嘴唇45度角扬起,爽朗地告诉我,在接下来的时间里我将不受借阅古籍数目的限制,他和他的同事会尽可能地让我看到所有希望看到的书。事实上,在之后的几天,我的确享受到了这份珍贵的“特权”。

那次访书结束后,我颇为骄傲地将此经历告诉老师,他笑了笑说:“是啊,这不就很好吗!我们只要是按照学术的标准做事情,适当地晓之以理,动之以情,还是会得到意外的帮助和收获的。”

好事多磨

《西厢记》里有一句台词,云:“真所谓佳期难得,好事多磨。”但现实生活中,又有几人不想一帆风顺,却愿“好事多磨”呢?细思起来,好事多磨往往是从结果论的角度回看过程中的曲折,亦是在愿望尚未成真之前的自我鼓励,祈盼能有一个好的结果。久而久之,倘若一件事从一开始便顺风顺水,心里反而变得不踏实,不免嘀咕起这出奇的顺利背后是否暗藏隐患。

黄师出版《日本所藏中国稀见戏曲文献丛刊》第一辑时,便历经了这样的心路历程。京都大学和东京大学东洋文化研究所收藏的三十余种稀见戏曲,因为金文京、桥本秀美两位学者的合作,诚是畅通无阻,连仙台的东北大学也因水谷诚教授和花登正宏教授的协助,获得了三种曲本的出版许可。所有的迹象仿佛都预示着项目的推进将十分顺遂。岂料接下来,古屋昭弘教授传来的关于成篑堂和东洋文库的消息,却如一桶桶冷水,接踵而来,顺利的进度条戛然而止。黄师在回复古屋教授的信中说“不获同意,也是意中之事”,只好将希望寄托于金文京教授,祈待柳暗花明的契机。结果2005年的元旦刚过,便收到金文京教授的喜讯,自然喜不自胜。

《日本所藏中国稀见戏曲文献丛刊》第一辑第一册

至于制成的胶卷,又辗转请托金文京教授的学弟住吉先生,并得台湾大学张宝三教授引见,终于在台大附近的一家小餐馆里完成了交接。最后有惊无险地完成了《丛刊》第一辑(2006),加之后来的二辑(2017)、三辑(2024),出版了煌煌五十八册的巨作,前后费时二十余年。

再回看吴晓铃先生在《古本戏曲丛刊》五集的序言里谈到的:“我们业经刊行的各集存在一个先天不足的阙失,就是由于闭关自守,未能放眼世界;所收剧作不惟台湾和香港未得入录,而仅限见存于内地者,且东瀛、西竺、南亚、北美及欧洲大陆藏品,虽知不惟善本所在皆是,且多禹域未见传世之作,然格于主客条件,无术致之。”所以,发愿把《丛刊》五集编成一个国际性的结集。这是上个世纪八十年代时,戏曲研究者们的心声。是以,黄师对于自己的“日藏中国戏曲文献”系列,时常感怀他幸运地遇到了好的时代。

事实上,除了出版许可申请的波折以外,出版社也从最初的国家图书馆出版社,更换为广西师范大学出版社。只是相较于前者而言,黄师觉得更换出版社,“不过是一片微澜而已”。正是受此影响,我在欧洲各地访查汉籍,当碰到“不顺”时,也会在心中暗暗自勉“不获同意,也是意中之事”,静待柳暗花明之时。

他国同乡

“东瀛书影”的后两篇:《尘世匆匆,相逢不易——偶遇徐志摩》《众里寻他千百度——王国维旧藏善本词曲书籍的去向》,是关于徐志摩和王国维的。说来也巧,徐、王两位先生同是浙江海宁人,与黄师亦算同乡。不过,海宁属于浙西,与地处浙东的诸暨,分别代表了浙江省内越、吴两种文化。

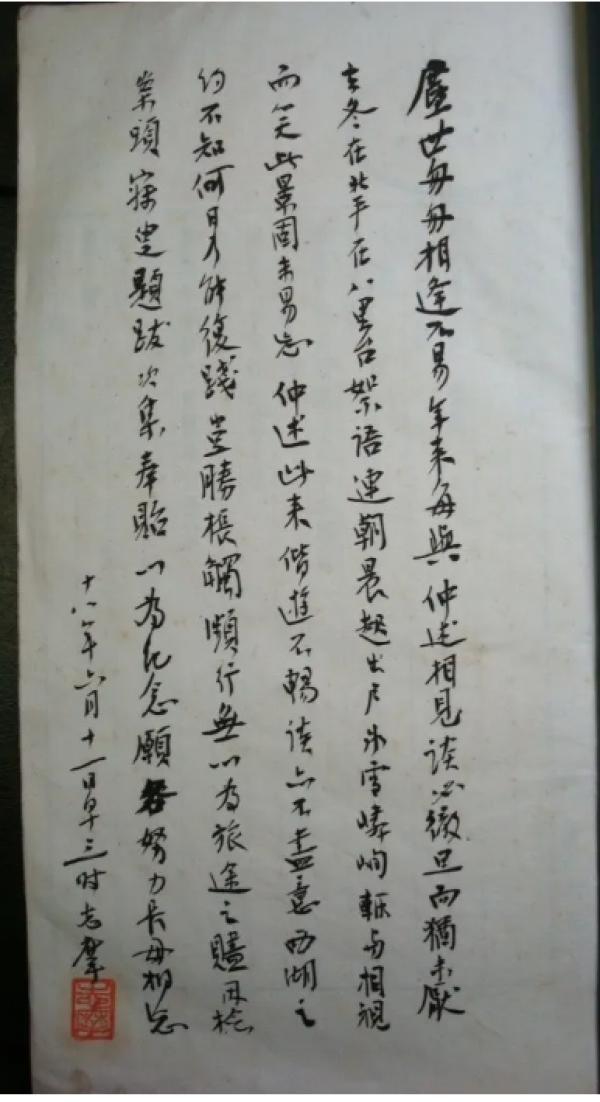

徐志摩是新月派诗人的代表性作家。人们最熟悉的,莫过于那首饱含深情、无限眷恋的《再别康桥》,以及他与张幼仪、林徽因、陆小曼的感情纠葛。黄师与徐志摩的那场偶遇,发生在2008年的初春,地点是京都大学图书馆总馆的书架上。京大总馆的中国戏曲收藏可以说是平平无奇,反倒是一函1926年商务印书馆出版的《寐叟题跋》引得黄师注意,不意书的扉页上竟有徐志摩于1929年6月11日早三时写给好友张彭春的题记,见证了徐、张二人的一段真挚情谊。

徐志摩于1929年6月11日早三时写给好友张彭春的题记

这部《寐叟题跋》,原是徐志摩送予张彭春之物,希望彼此努力,长毋相忘。张彭春去世后,此书散出,辗转归于日本学者铃鹿三七;1959年,铃鹿氏将其捐赠给京都大学图书馆;又在近半个世纪以后,由一位浙江籍的戏曲学者黄仕忠检得。冥冥之中,完成了一场跨越时空的邂逅。

如果说,徐志摩是黄师东瀛访书时的不期而遇,那么王国维便是他长久以来的心之所念。黄师开设的戏曲文献课,第一堂课必定是讲王国维的戏曲研究,后来的课程里,王国维也一定是出镜率最高的学者。只要是和王国维有关的话题,老师的雷达当即就能接收到信号,开启高能运作模式,眼里的光比东大校园里那盏“贼亮”的路灯还要亮!弟子们笑谈:如果不把王国维先生的戏曲著作翻上三五遍,恐怕是入不了师门的。

王氏旧藏善本词曲书籍的去向,同样是老师一直关注的对象。也许这便是念念不忘,必有回响。王国维散存于日本和国内多家图书馆里的旧藏,终是被他寻访到了,并借此解开了王国维与上虞罗氏兄弟之间的一桩“公案”。

学术的赓续有赖于一代复一代的学人,前赴后继,持之以恒。而后辈学人突破时空的阻隔,达成与故往学者的“对话”,必要颂其诗,读其书,睹其物,兼能“同情之理解,理解之同情”。就像黄师在书中叙述的那样:尝在异国摩挲王国维的手迹,见其以谨严的楷书抄写的剧本、曲目,二色三色的批校,以及因续有所得而增至再三的题识,遥想百年前静安先生独自致力于戏曲研究的情状,体会“凡诸材料,皆余所蒐集”所包蕴的言外之意,仰望“欲学术之发达,必视学术为目的,而不可视为手段而后可”的高远境界,感慨系之。(《进学记》第248页)

我在法国国家图书馆访查中文古籍时,常伴于身侧的是郑振铎先生的那篇《巴黎国家图书馆中之中国小说与戏曲》。这篇文章写于1927年8月,是郑氏游学巴黎时,就“将近两月来在巴黎国家图书馆中所阅读的结果”汇辑而成。郑先生说:“小说戏曲,更是国内诸图书馆不注意的东西,所以要靠几个国内图书馆来研究中国的小说戏曲,结果只有失望。”所以立志要趁此次欧行的机会,阅读欧洲各国大图书馆中所有的中国古书,尤其是小说与戏曲。他最先到的法国果然没有辜负他,巴黎国家图书馆所藏的小说戏曲,使其流连数月。最后他将自己认为罕见的或可注意的、可资研究的小说及戏曲,逐一列举介绍。而这篇文章也成为了中国学者研究法藏中国小说戏曲古籍的奠基之作。

法国国图的中文古籍,多被去掉了函套,改制成洋装,数册合订为一本,方便竖立存放。一开始拿到这些“整容”后的古籍,着实有些不适应。脑海里不由得联想到几十年前,当郑先生得阅此书时,想的又会是什么?他在惊叹寻见海外珍本之余,是否也会惋惜明珠遗落他国?他在读到故事精彩时,是否也会忍不住啧啧称道?诸如此类的疑问,答案难解,但却并不影响我内心的喜悦。因为我知道,如今捧在自己手心上的书,也曾抚于郑振铎等诸位先生指尖。在时光的不同位点,我们在同一个地方,看过同一本书;为了学术的推进,各自努力。

似水如石

人们的一般印象里,江浙人多是柔胜于刚,谨慎心细,不似北方人的豪放、彪悍。但黄师说他是诸暨人,“石板地上掼乌龟——硬碰硬”,这才是诸暨人做事的风格。黄师还说他和他的导师徐朔方先生(浙江省东阳人),是典型的越人,既似流水般柔和,也如岩石般坚韧。更何况,他还是从小就励志要胜任“钱家山下”生产队小队长的。

此路不通,就另辟新径;此时不行,就再待时机。横竖事情总是要做的,只是早晚的问题。这是黄师常与弟子们念叨的话,在他看来,做学问,是件简单的事,也是件复杂的事,端的在于从哪个角度看问题。只要以学术作为唯一的准则,踏踏实实地做事,结果自然不会差,同道自有公论。

都说做文献的,“板凳要坐十年冷”。其实,冷不冷不是板凳说了算,而是坐板凳的人觉不觉得冷,不过如鱼饮水,冷暖自知罢了。但随黄师学习,定然不会觉得冷,相反常常脑门冒汗,却无关广州的天气。因为师生间见面的第一句开场白,必然是“最近怎么样,有什么问题吗?”然后便是“那么,你怎么看?”“真的是这样吗?还有呢?”……请注意,以上情景并不限定为教学场所,他常会在“闲谈”时“不经意”地冒出连环炮似的问题,追问你对某个学术问题或是社会现象的看法,一阵头脑风暴就这么猝不及防地刮了起来。试问CPU发起烧来,哪里还会冷!换而言之,黄师的课堂不限于课上,还在于生活。就像他常说的那样,研究戏曲史,不能只看作家、作品,还要综合考量每个历史阶段,经济、文化、民俗等一系列相关因素,从经济学、社会学、传播学等不同维度去看戏曲是如何发展的。那么问题来了,倘若连现实的生活都无法理解,又遑论去探究戏本子里“虚拟”的世界呢?

黄师自己以二十余年心力,访查、目验、整理、研究日藏中国戏曲,因文献之庋藏,重新认识王国维与东瀛的学缘,发现明治学者森槐南等人在戏曲领域的开创功绩,沿着西学东渐的轨迹,探寻近代日本对中国学术的影响,由一条看似简单的访曲之路,延伸到从东西交流到中日学术的交互影响,因而左右逢源,不断拓展新的学术空间。也让我们看到学者的广阔视野,究竟从何而来。

不仅如此,黄师在指导学生时,也十分自然地将这种国际化的学术视野引入其中。多年以来,门下弟子已相继赴日本、法国、英国、美国各地访学交流。众人拾薪,调查域外所藏中国戏曲、小说、说唱类文献,已然形成团队,大有寻穷天下之态。也许有人觉得这是另一种愚公移山,但若不移他山之石,又何以攻玉呢?学问须要日积月累,循序渐进,是以“进学在致知”。

还没有评论,来说两句吧...