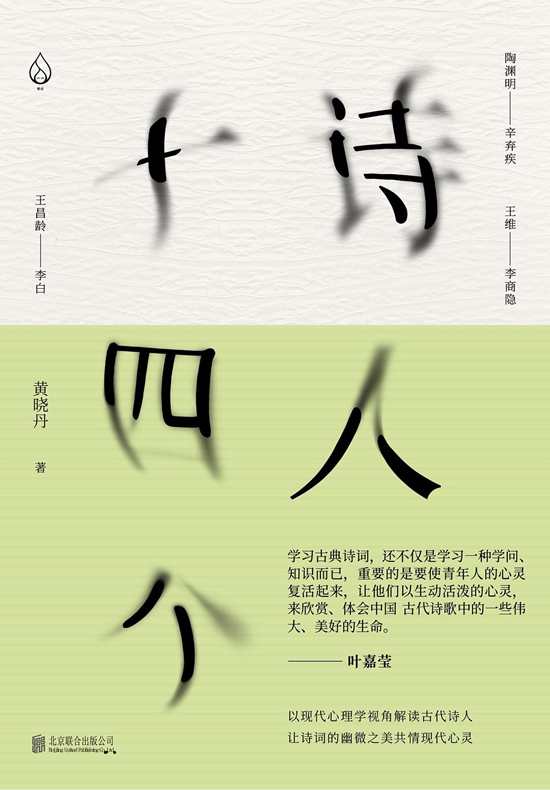

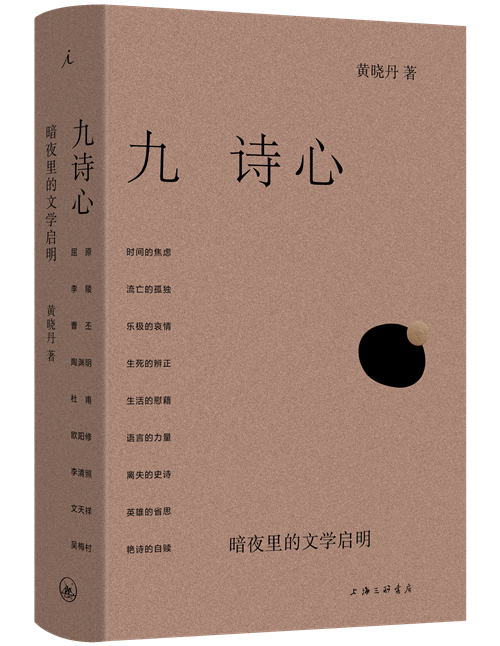

黄晓丹,南开大学中国古代文学博士,师从叶嘉莹。现任江南大学人文学院教授,著有《诗人十四个》《陶渊明也烦恼》等。近日,其新作《九诗心》由理想国推出,所谓“九诗心”,指的是九位在时代动荡中求索人生方向的诗人——屈原、李陵、曹丕、陶渊明、杜甫、欧阳修、李清照、文天祥、吴梅村。澎湃新闻就新书及相关古典文学话题专访了黄晓丹老师。

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

黄晓丹

澎湃新闻:之前您的《诗人十四个》是以七个与春天相关的话题、两位诗人一组来架构的,结构和角度都相对更轻巧,而这次这本《九诗心》是以更传统的专人专章的形式呈现的,显得更厚重,两本书的不同写法是出于怎样的考量?从写作的角度来说,《九诗心》会更费劲一些吗?

黄晓丹:《诗人十四个》是2019年出版的。完全是偶然得之。我在一个小规模的心理学爱好者群里,以“自由联想”的方式想到哪句诗讲哪句诗。讲完之后,出版公司“乐府”的创始人涂涂说“整理出书吧”。我问他“这也可以出书”,“还会有人买这样的书”?这显然和我长久以来对“著书立说”的理解相差太大了。答应出版后,虽然也经过了一年的重写,但仍保留了漫谈的气质。出版前我一直很忐忑,完全不知道我写得好不好,会不会被我的硕导和博导一个电话叫回去批评。最后这本书获得了市场的认可,老师们也没有骂我。读者写信或打电话来纠正的倒是一直有,在第10印前几乎每印都要改一两处。

第一本书就获得了成功,是我巨大的幸运,但我仍然担心。我曾经在不知道哪本散文里见到一个词,叫做“一本书作家”,意思是说,有很多作家,一辈子写的书都没有超过第一本,甚或就没有出版第二本。重新想起这个词,常常让我毛骨悚然,告诫自己不要做“一本书作家”。我有时还会懊恼,为什么这么不小心,把“第一本书”的机会在漫谈上用掉了。可是我的第二本书也是漫谈,第三本书是随笔集。

2022年到2024年之间,我在写《九诗心》,已经有了著述的心情。一方面是因为疫情使我意识到,不能够永远以没准备好为理由拖延开始著述的时间,另一方面是不想重复《诗人十四个》的写法。《诗人十四个》写得很“松”,《九诗心》写得很“紧”。《九诗心》的写法是凝缩的、思力安排的。

“凝缩”是指,我要了解九位诗人的所有作品,从中找出每个人最核心的生命问题和相关文本,并且用2-3万字的篇幅表述。如果这个诗人的生命是平铺直叙的,有什么好研究。但如果是起承转合的折子戏,每一折就只能安排5000字。5000字写完一段精彩的生命和思想历程,选择哪些史实来介绍、哪些文本来分析、哪些研究来征引,这就需要很多的取舍。一百条相关诗文评中,我只能选一条写进去。诗人年谱中一百个相似的日子里,我只能选一日来介绍。我觉得我正在炒一盘笋尖,于是经常怀念写《诗人十四个》时天马行空,想写多少就写多少的日子。

“思力安排”是指,《诗人十四个》是没有章法的,但《九诗心》有章法的考虑。比如,我把联想的部分、关乎现实的部分集中放在每章的导语里,所以《李清照》一章的导语是《巨流河》,而《吴梅村》一章的导语是《陆犯焉识》。而正文部分就不像《诗人十四个》一样随时联想,除非写到特别轻盈的细节,联想自然地生发,同时也是为了减轻正文的密度带来的压迫感,允许了少量的闲笔。另外,我有意识地尝试在叙事顺序和叙事视角上进行规划。比如《欧阳修》一章是从他30岁被贬写起,再倒回他的20岁,然后直接跳到59岁,产生一种朝暮悬隔的反差。《李清照》一章是从李清照死后50年写起,这样读者去看李清照的一生时,时时将之与她死后的争议相比对。《吴梅村》一章则完全以一种有限的、不知道未来的视角来写吴卞爱情。吴梅村没说的,我们就不知道。发生在30岁的事,吴梅村到60岁才说,我就也不预先说。这样吴梅村与卞赛的爱情故事就被吴梅村自己反复改写、纠正,读者就不停地被吴梅村骗,直接卷入梅村心灵的冲突。

因为凝缩、安排,以及没有来得及说的学术性问题,这本书读起来会更费劲。但我觉得主要的原因是它的容量比《诗人十四个》大得多。

澎湃新闻:我注意到《诗人十四个》中两两对举的诗人乍一看会觉得挺新奇的,不是一般在古典文学的讨论里最常见的对比组,比如王维与李商隐、陶渊明与辛弃疾、姜夔与苏轼,有种不知道是不是做错了连线题的感觉,能说说您的思路吗?

黄晓丹:这有思维习惯和人生观两方面的原因。从思维习惯上来说,我喜欢用对比当做分析工具。比如上课时讲曹丕诗“率皆鄙质如偶语”拿曹植华美的诗来对比,就很容易明白。从人生观上说,写《诗人十四个》时,我正受到荣格心理学中“完整性”观念的影响。荣格有一种辩证的思维,认为人需要去发展整合自己的反面特征,比如外倾优势的人,需要去发展自己的内倾能力。他认为人的发展目标不是“完美”而是“完整”。受此影响,我把14个诗人拼成7对,呈现一种相辅相成的关系。

澎湃新闻:《九诗心》选择的这九位诗人,您在书中开宗明义地说“他们的共同特点是身处于大变局的时代,用文学转化生命的痛苦,完成了伟大的创造”,而在阐释这种转化时,您说写起来比较顺的是文天祥和欧阳修,最困难的则是李陵和吴梅村,这种顺和困难是不是也多少源于他们在传统评价体系中的位置呢?

黄晓丹:我觉得传统评价体系的影响更多是在李陵、吴梅村自己的心灵上。他们是在生前就受到了心灵的鞭挞,也许也以为后世人们将永远这样鞭挞他们。在欧阳修和文天祥那里,我感到很多“表里俱澄澈”的瞬间。也就是说,在那些时候,他们不但从内在认同自己,也预见了外界对自己的认同,内外一致,没有冲突,都是光明。但在李陵和吴梅村那里,没有这样的瞬间。李陵“陵虽孤恩,汉亦负德”的抗争瞬间就被“杀身无益,适足增羞”的耻感淹没。吴梅村对过去爱情的美好追忆也不停地被“竟一钱不值何须说”的自我厌恶打断。因为他们自己的内心是冲突的,我根据他们的自述材料来写,甚至对一篇诗文中相隔不远的几句话进行阐释,都会感到左右为难。耐人寻味的是,当他们死后,传统的评价体系里又有空间来同情他们,历史没有给他们太坏的评价。他们就这样被评价体系压逼、玩弄和赦免。欧阳修、文天祥的澄澈被称为“境界”,而李陵、吴梅村的冲突是“处境”。正因为我们也一样常常在冲突的处境中,才会向往境界。

澎湃新闻:您在《诗人十四个》中曾经写到顾随和叶嘉莹两位先生“在看待古典诗歌时,都重视诗歌能否帮助人增加对生命的投入和耐性”,这似乎与刚刚说的、《九诗心》的总体思路相当契合,希望古典文学不仅仅只是一个精神避难所而是能从中获取提振人生的智慧和力量是不是您这一系列写作中试图发扬的师门传统?

黄晓丹:研究和写作都有个动机问题。有一个荣格派的心理学家,叫Romanyshyn, Robert D.写过一本书,叫《受伤研究者》(The Wounded Researcher)。“受伤研究者”是指那些因为情结的驱动而将研究作为天职的人。这里的情结,指来自于自己和祖先(血缘和文化)的伤疤。为了给自己治病,他们就走上了对特定问题的研究之路。顾随先生和叶嘉莹老师都是典型的“受伤研究者”。如今我们对叶老师早年所受创伤十分了解,母亲的早逝、父亲的失踪、国家的沦亡、婚姻的不幸、移民的孤独。她的自传受制于她温柔敦厚的修养,没有写得很剑拔弩张,但以上五点其实都是有可能“活不下去”的处境,所以叶老师反复提及诗让她活下来,诗让人的心灵不死。这些话我们听起来有点夸张,对她却是写实。如果没有对诗的研究,她的心灵和肉体早就死掉了。写《九诗心》的过程中,我也觉得我正在成为“受伤研究者”,是疫情中那种气氛促使我写这本书。此时此刻,人们将自己对未来之光的渴望投射到AI之上,人工智能股暴涨。每个人都被激起了生命的活力,虽不知道方向,但蠢蠢欲动。这与三年前的情况完全相反。我开始写《九诗心》的时候,未来停摆、人被关在医院和家里,我觉得我必须为祈望和忍耐写一本书。

我不喜欢“文学艺术是避难所”的说法。这种说法里带有鄙视:似乎理工农医都是面对现实的,而文学艺术是逃避现实的。人们幻想,作家和艺术家是一些受到命运或权贵豢养的人,他们被允许搞一些像下午茶点那样只求精致、无关饥饱的创作。我的理解不同。我觉得文学家和艺术家是为整个时代“留声”的人,无论他写的是自己的生活,还是他人的生活。想进入到某个时代的心灵深处,我们能使用的证据只能是人的记载,在古代,记载的形式主要是写作。所以古典文学的主体不是对现实的逃避,而是人类几千年来应对所有现实的现场实录。它比经过抽象、总结的历史记载更为原始,里面什么都有,充满怨天尤人、偷奸耍滑,也充满提振人生的智慧和力量。我写《九诗心》是聚焦于其中“智慧与力量”的方面。按照荣格“整合阴暗面”的说法,照理我也应该写一本聚焦于古典文学中“愚昧与无力”的书。但这本书更难写,我现在还没有这个能力。

我要说,有师门传承是很幸运的。在研究的过程中,不但会迷失于无灵感、无材料的荒漠(有了检索软件后,这种情况变得很少了),同样会迷失于材料、观点无穷涌现的海域。这时候“师门传承”就成了一条模糊的航线,帮助我集中注意力。《九诗心》好几个地方是对顾随先生观点的发挥。在《李陵》和《陶渊明》两章中,《驼庵诗话》中的只言片语成了我论述的锚点,围绕它展开长达千、万言的推演。我也借助了叶老师的观点,但因为叶老师的学术以论文和讲录的形成呈现,都是充分论述的,无需再加发挥,所以我在文中提及时,就避开对她的重复引用,而是直接写这个问题请参阅叶老师某文。

澎湃新闻:与前一代学人不太一样的是,您对诗歌的解说中穿插了各种西方文学、哲学、心理学甚至生态学,还有电影、流行歌曲以及很多您个人生活的具体内容和情境,跳转又快又广,您觉得在今天,古典文学的阐释应该是以这样一种更开放和杂糅的方式来进行是吗?在具体的教学实践中,这样的阐释是不是教学效果也更好?

黄晓丹:《诗人十四个》比较符合你说的这种写法,但《九诗心》不是。《九诗心》每章在导语之后的正文部分不是发散的,而是内聚的,内聚才能往深里走,有时候我为了避免发散,连我要写的这个诗人自身的枝蔓都尽量砍掉。《诗人十四个》出版时,腰封上有一句话“以现代心理学视角解读古代诗人”,这句话至今让我不安。我觉得这句话只能是个营销幌子。如果真要走这条路是不通的。学科之间得有界线,不能用信息的炫目代替对术业精深的追求。后来我写《九诗心》时,决定研究方法的主体是古代文学学科的传统方法,如文献、史料、校勘、评论、文本分析等,绝不随意使用心理学概念。

我和前人不一样的地方在哪里呢?我自己的总结是“我带有一种被心理学改变了的世界观”。我看这些古人,看的不是他们的品第、职官、操守、阶级、学派,而是他们的性格、冲突、转化。其实是因为关注的问题变了,而不是因为研究方法变了,所以我的写作显得独特。我希望有跨学科的阅读和思考,但在写作时追求专业性。至于我在学校上课,还是要求学生从学习繁体字、文言句读开始,因为他们首先是来学一门专业技术的,而且他们有很多外国文学课、哲学课、心理学课,不用占据古代文学课的时间。

澎湃新闻:这里面还涉及一个问题就是,对于古典文学的阐释,如果不沉浸其中就无法更切近作者的心绪情感,但过于沉浸又可能会导致主观化甚至过度阐释,对于这中间的平衡您的经验是什么?

黄晓丹:关于创造,我很喜欢人本主义心理学家罗洛·梅的一段话:“真正的艺术家与他们的时代紧密相连,他们无法脱离时代进行表达……因为在创造中获得的意识并不是肤浅的客观层面的理智化,而是在超越主客体分裂的层面上与世界的相遇。换句话说,‘创造力是高度自觉的人与自己所处的世界的相遇’。”(《创造力的本质》)

阐释者与诗人之间的关系不该是主观与客观间的关系,是两个主体之间的互动。为什么已经死掉的诗人可以被称为“主体”,因为他们留下了大量的自我陈述,宋代之后的诗人往往多达十百万字,其中大部分不是虚构。对一个诗人的全部自述进行研究,和对孤立的一首诗进行阐释是不同的。

我很反对把诗歌阐释当做纯粹的自我言说。“自我”是个陷阱,如果阐释每一部作品,看到的都是“自我”中已经拥有的部分,那一定会导致自我重复。这和反复闻自己的鼻屎没有区别。我在跟随叶嘉莹老师学习时,意识到她最吸引我的地方是能欣赏特点完全不同的诗人,为每一个诗人创造一套独特的分析方法。在写《九诗心》时,我自然就能理解的诗人是陶渊明和曹丕。欧阳修、文天祥这两个大E人是要我“在自己的头脑中重新装一套系统”才能理解的。李陵那种“扛住”的力量我更是非常陌生。从最后完成的书来看,好像我内在本身就有一部分与他们应和,但实际是,这部分是在写作过程中发展出来的。这是研究有助于扩充自我的一个例子。

最后要讲到文学研究的主客观问题。虽然我把诗人视为主体,但研究中还是要处理很多客观问题。比如作品真伪、流传顺序、历史背景、诗歌系年。有一个细节是,我花了很多的时间来算某首诗、某件事发生在哪一年、作者几岁。比如“任参知政事的第四年,欧阳修五十九岁,有一天他骑在马上,默诵起梅尧臣的诗”。在这里,“任参知政事的第四年”和“五十九岁”都是有意义的。客观的信息越充沛,主观就能越有作为。二者之间不是削弱哪边来予以平衡,而是两方都要增长。在古典文学学术界,近年来在“客观方面”有非常多、非常棒的研究成果,比如汉代班固的《封燕然山铭》到底刻在了何处、宋代所有流传宋词选本的录词情况等。我在读同行们的这些研究成果时会想,这么棒的考证和梳理,它们不应该是研究的尽头。应该有人接过这一棒,将这些涌现的新的客观知识贡献于新的阐释。我在《九诗心》中大量引用了近年的这些研究成果,不过我从曾获列文森奖的美国历史学家曼素恩( Susan Mann)的《张门才女》中获得启发,将客观知识的援引和推论都放在了注释里,需要阅读注释才能意识到故事性的写作背后的知识搭建。

澎湃新闻:说回书里的具体问题。对于陶渊明诗歌中对于死亡的关注一直有很多讨论,您在书中谈到,觉得他对于死亡的好奇超过了恐惧,死亡是他的资源,成为了他放大生命价值的工具,所以您并不觉得他在死亡问题上是一个由极度焦虑而后走向通达的过程是吗?

黄晓丹:在陶渊明的诗歌里其实看不到“极度焦虑”这种东西。他能够直视死亡,而不是采取回避的态度,说明他对死亡的焦虑在可承受的范围内。相反,求仙问道、请徐福东渡扶桑去寻找长生不老药的秦始皇倒可以说是对死亡“极度焦虑”。所以问题是,陶渊明成天把死亡挂在嘴上,他是怎么做到的?我对陶渊明的理解发展了顾随先生的观点。他的观点中最独特的是认为渊明精神的本质是积极:“陶渊明是有办法的。渊明是平凡的伟大,其《闲情赋》所写是陶之烦懑。其文表面似颓丧,实非颓丧,连表面也不颓丧……‘种豆南山下’一首:学做人便当是此办法,有一分心,专一分心;有一分力,尽一分力。为全人类做事是对,而从何做起?先要自己的事尽力去做,就是替全世界做事了。此是渊明积极精神,且有确实办法。”(顾随《说陶诗》)

我对顾随先生的发挥主要在于从躬耕、生死等角度解释清楚这个“积极”是什么,它在渊明著作中的文本依据是什么。我的阐释有两个前提:第一,越靠近现代,人们越把陶渊明笔下的耕种视为象征,我回到了“渊明所写之耕种首先就是真实的劳作经验”这一事实。第二,关于死亡,我依然受到存在主义心理学家欧文·亚隆在《一日浮生》中这句话的影响“虽然死亡可以从肉体上摧毁我们,但关于死亡的观念却能够拯救我们”。第一点是我思考渊明生活重负的角度,第二点是我思考渊明死亡焦虑的角度。

澎湃新闻:另外一个就是关于李清照和赵明诚的关系,您似乎并不认同所谓神仙眷侣的浪漫想象,而对于李清照的再嫁污名,您也将之与她经历的北宋末的乱离以及丧夫和金石收藏的丧失共同视为她自我解放的契机,能就此略作展开吗?

黄晓丹:其实有一个论文题目可以写:什么时候开始,人们认为李清照和赵明诚是神仙眷侣的?我在写《李清照》这一章的时候做了一些考证。结果我发现,历史中没有留下多少可供研究赵李爱情的文献证据。除《金石录》和《集古录跋》卷后跋文外,赵明诚的诗文不存。李清照的诗只留下十几首,残句十几句,里面没有一句明确提到赵明诚。那能不能把李清照词中的男女爱情视为赵李爱情的写实呢?我觉得不能。一是因为词本来就是代言体的,作者是“代歌儿酒女作词”,不要说李清照同时代的词作者大部分都是这么写的,而且李清照还是个作词方面的保守派,那就更应遵守词最初的文体设定。二是因为从流传下来的宋代的宋词选本来,当时的人没有认为李清照的词是自传。那么脱离诗、词、文三种文本的证据,看看当年有没有人根据传闻记录下来,说李清照和赵明诚有神仙眷侣的美誉呢?记载李清照生平的最早资料是李清照生前就已出版的《碧鸡漫志》和《苕溪渔隐丛话》两本笔记,里面也没提到她和赵明诚的婚姻关系有什么特别的。于是就只剩唯一的一条资料描述了李清照和赵明诚婚姻关系的日常,就是李清照的散文《金石录后序》。所以我在《李清照》这一章中主要就是分析了《金石录后序》,没有看出来有什么浪漫爱情。

我在文中写到“以上诸事都暗示了赵明诚与李清照之间缺乏爱情故事中常见的柔情蜜意,甚至连相濡以沫都谈不上……李清照与赵明诚之间当然有深厚的情感,但那是以收藏为载体的共同的神游,其余则不多计较。”这是我对赵李婚姻关系的看法。那么李清照与赵明诚的关系是从什么时候被人们讲成一个浪漫爱情故事的?我估计是从纳兰性德化用《金石录后序》中的“赌书泼茶”之事来写自己和亡妻卢氏的爱情开始。自从有了“赌书消得泼茶香。当时只道是寻常”(纳兰性德《浣溪沙·谁念西风独自凉》)之句后,赵李婚姻也染上了浪漫爱情的色彩。随着清代士大夫与女才子家庭中,婚姻包含浪漫爱情的情况增多,所以赵李爱情故事就更为壮大。进入现代之后,就更被视为当然了。也许以后有哪个同学愿意写一篇《李清照赵明诚浪漫爱情故事的演进历程》的小论文来论述此事。

关于李清照“再嫁污名”的问题,我一直觉得没想清楚,希望以后有机会请教宋代法律史的专家。李清照的污名来源到底是“再嫁”还是“再嫁后离婚”还是“自讼离婚”?以我对北宋法律史的粗浅了解,似乎再嫁不是什么太大的事。范仲淹的母亲是再嫁的、王安石的儿媳是再嫁的,都不是什么大问题。何况李清照丧夫且无子,再嫁没有什么障碍啊。我怀疑她污名的来源是“自讼离婚”。

胡仔《苕溪渔隐丛话》卷六十记载:“易安再适张汝舟,未几反目,有《启事》与綦处厚云:‘猥以桑榆之晚景,配兹驵侩之下材。’传者无不笑之。”这是现知记载再嫁一事的最早史料。依据文意,传者笑的是《启事》,也就是李清照在自讼离婚(也《才女之累》中说是自讼婚姻无效)后,为感谢帮助者写的一封《投翰林学士綦崇礼启》。我看了这篇骈文后也感到瞠目结舌,自问如果穿越到宋代,也很想就此信八卦一番。这封信写得纵横恣肆,如脱缰野马,又充满了博闻强识而又不伦不类的类比。里面最有意思的一个比喻是借助于柳宗元的《李赤传》,把她的再婚丈夫张汝舟比喻成粪坑,而把自己比喻成想方设法要投进粪坑里、拦也拦不住的李赤。针对这篇文章,有两个念头会同时升起:一是对当时社会舆论的担心;二是对李清照勃发才情、生命气焰的叹服。这封信很有意思,我在书里也做了详细分析。我把《投翰林学士綦崇礼启》《渔家傲·天接云涛连晓雾》《金石录后序》《打马赋》几篇写于47到51岁之间的作品合起来讲李清照晚年文学中“冒犯的力量”。

因为这种“冒犯的力量”自《投翰林学士綦崇礼启》使“传者无不笑之”后似乎一发而不可收拾,所以我在文中说“李清照经历了三次解放:第一次是乱离,第二次是丧失,第三次是污名”。我认李清照中年之后的生活即是一个“解放”的过程,而污名正是第三次解放的机缘。我从李清照身上看到了,也认为现代社会中,女性也往往面临污名的压力,但那也可能成为释放生命力、获得进一步成长的机缘。

澎湃新闻:《诗人十四个》与《九诗心》在网络上都得到了很多读者的好评,方便透露您后续还有什么写作计划吗?

黄晓丹:未来我想写一本关于古代女诗人的书,但对她们,我还没有完全搞懂。在搞懂她们之前,我不再有任何其他写作计划。

还没有评论,来说两句吧...