近年来,锂电池不断改变人们的生活方式,但仍不能完全满足当前和未来世界的需求。比如,电动车电池只能保证6-8年/1000-1500次充放电的高性能寿命;低温使用会加速电池变坏;储能电站和极端环境储能场景需要电池寿命提升一个数量级;即将到来的大规模电池退役回收,可能造成环境污染和资源浪费。

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

面对这些紧迫问题,复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程全国重点实验室、纤维材料与器件研究院、高分子科学智能中心彭慧胜/高悦团队历经四年多时间,持续寻找解决之道,思考可否通过“精准治疗”,延长锂电池的寿命、减少电池报废污染。

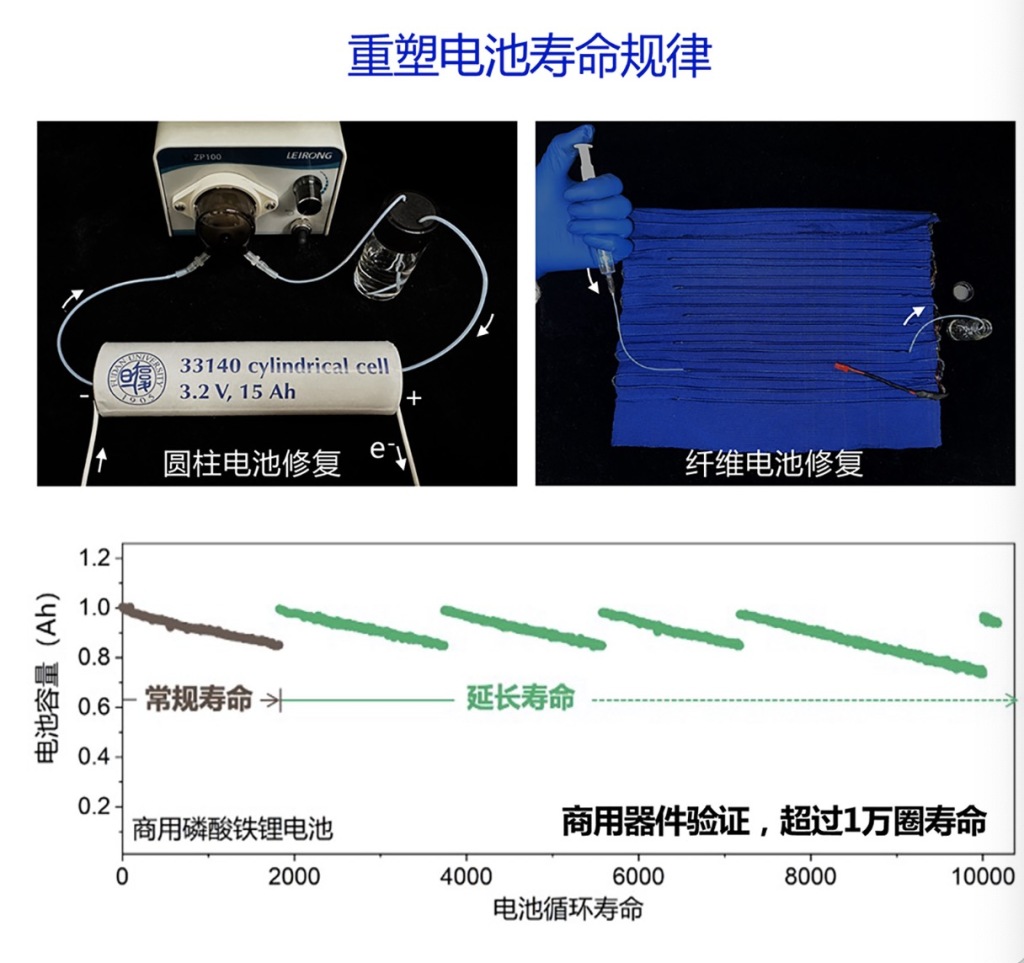

研究成果重塑电池寿命规律 本文图均为 复旦大学 供图

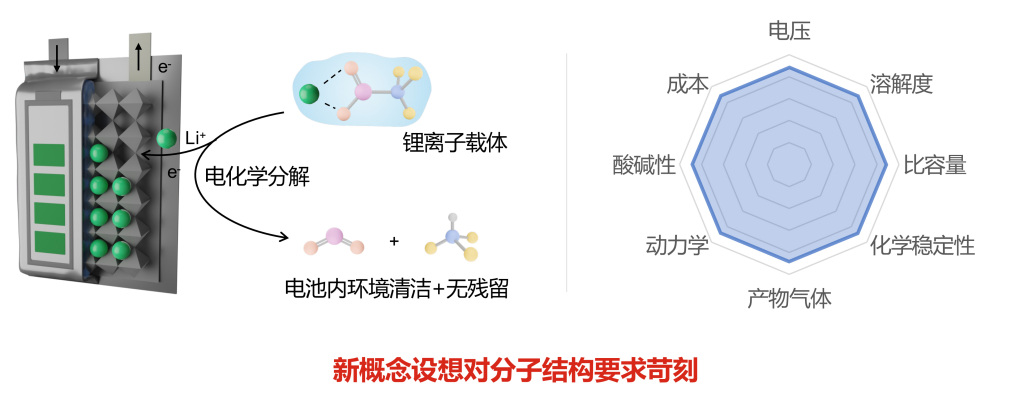

北京时间2月13日0时,团队相关研究成果以《外部供锂技术突破电池的缺锂困境和寿命界限》(“External Li supply reshapes Li-deficiency and lifetime limit of batteries”)为题在《自然》(Nature)主刊上发表。该研究成功设计了从未被报道过的锂载体分子,将电池活性载流子和电极材料解耦。这种载体分子就像药物一样,可以通过“打一针”的方式注入到废旧衰减的电池中,精准补充电池中损失的锂离子,实现容量的恢复,对电池进行“精准治疗”而不是“宣布死亡”,为退役电池的处理提供了一种新方式。

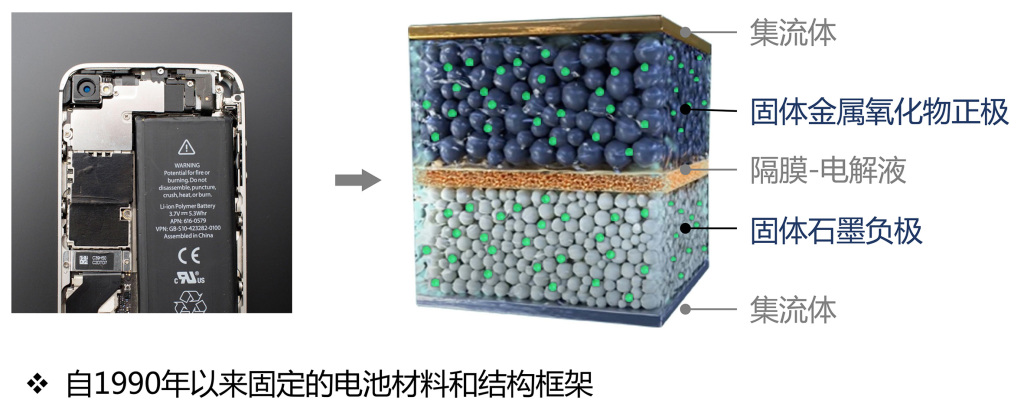

高悦向澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者介绍道,电池中的活性锂离子由正极材料提供,锂离子损失消耗到一定程度后电池报废,是锂离子电池自1990年问世以来一直遵循的基本原则。

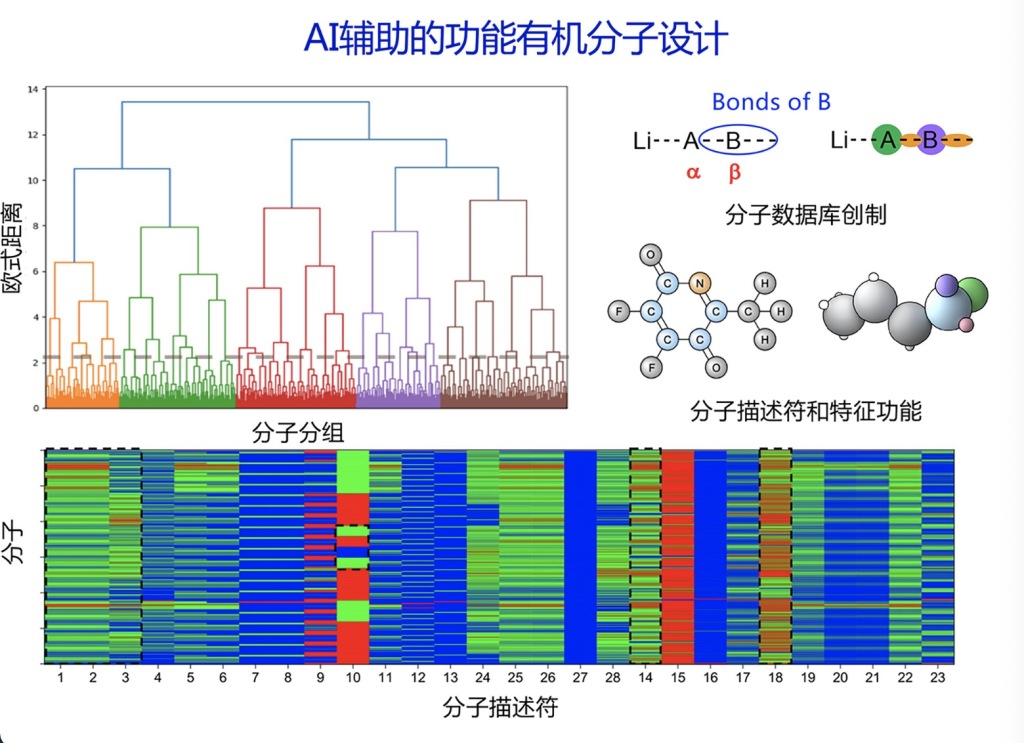

自1990年以来固定的电池材料和结构框架

“我们深入分析了电池基本原理,并进行了大量实验验证,发现电池衰减和人生病一样,是某个核心组件发生了异常,其他部分仍旧保持完好。那为什么不像治病一样,开发变革性功能材料,对电池也进行精准、原位无损的锂离子补充,在不破坏电池的情况下把锂离子补回去,从而大幅延长它的寿命和服役时间?我们想到了‘精准治疗’这一方法,来代替过去的报废回收。”高悦表示,基于这一设想,团队创新研究范式,利用AI的“超级大脑”结合化学信息学,将分子结构和性质数字化,通过引入有机化学、电化学、材料工程技术方面的大量关联性质,构建数据库,利用非监督机器学习,进行分子推荐和预测,成功获得了从未被报道的锂离子载体分子——三氟甲基亚磺酸锂(CF3SO2Li)。这种载体分子通过“打一针”的方式注入到废旧衰减的电池中,精准补充电池中损失的锂离子,电池在充放电上万次后仍展现出接近出厂时的健康状态,循环寿命从目前的500-2000圈提升到超过12000-60000圈,这在国际上尚无先例。

合成这种分子后,团队又验证了其具备各种严苛的性能要求,且成本低易合成,和各类电池活性材料、电解液以及其他组分有良好的兼容性,成功在软包、圆柱、方壳和纤维状锂离子电池器件上实现应用。

AI辅助的功能有机分子设计

记者了解到,研究团队一直致力于开展“分子-机制-材料-器件”的全链条工作,以期让具有变革性的基础研究解决实际问题,让科研成果“落到实处”。因此研究相关的验证实验都是在真实电池器件而非模型上完成,以此充分暴露可能的问题并予以解决,从而推动下一步的产业转化。比如提升分子反应动力学以避免影响电池的化成速度;探索化学制备反应路径,能够低成本、精准合成高纯度分子。团队正在开展锂离子载体分子的宏量制备,并与国际顶尖电池企业合作,力争将技术转化为产品和商品,助力国家在新能源领域的引领性发展。

新概念设想对分子结构要求苛刻

“长远来看,这一发明将对可持续发展有巨大意义,能够减少大量电池报废引发的环境污染。未来,这一技术也有希望应用于大规模储能上,解决电动车电池寿命不足的问题。用户也能获得更好的体验,买到的电池在三年之内不会快速掉电。”高悦在采访中表示。

复旦大学为独立通讯单位,彭慧胜和高悦为该论文通讯作者,高分子科学系博士研究生陈舒为第一作者,合作单位包括南开大学、湖南工程学院和深圳大学,研究得到科技部、国家自然科学基金委、上海市科委、复旦大学科学智能专项基金等项目支持。

还没有评论,来说两句吧...