添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

元宵时节的清代帝京是什么样的景象?据清代潘荣陞《帝京岁时纪胜》记载,为庆贺元宵“城市张灯,自十三日至十六日永夕,金吾不禁”,京城内没有宵禁,各地悬灯,并有百戏表演。正在台北故宫博物院展出的“岁时吉庆:院藏节令文物展”中,有一对“珐琅彩灯火升平图碗”,即描绘元宵佳节的景致。

澎湃新闻获悉,这一展览通过台北故宫博物院院藏中国古代岁时文物,从“年岁时序”、“三节同乐”、“四时接应”三个单元,透过不同的节令行事,揭示清代的生活和四时之景。

为了应对和适应环境发生的周期性变换,古人总结对气候、物候的观察和日常生活的经验,发展出在特定时间进行特定活动,也归结用一岁、四时、八节、十二月令、二十四节气、七十二候纪时的时间观,从而以历法、季节为依据,展开各种相对应行事和节日文化。

清朝是草原民族建立的政权,在入关前就接触明朝典章制度,入关后对汉族传统时令和节庆,大都遵照办理,也遵行一套依据天象运行、季节变换来决定作息和安排农事的时间观。另一方面,在季节活动和节令文化上,处处可见满、蒙原有风俗习尚,表现多元民族文化共存的特色。

年岁时序

满清在应对并适应环境和物候变化中,依时序展开既遵照汉俗,又维持满蒙传统的行事,也透过诗词、书画传达时间观,有应和季节和物候的花、鸟和岁时活动,使清朝的时间在一年四季、十二月令、二十四节气、七十二候的认识中,有不同的样貌。

粉彩花鸟纹六方笔筒 清 嘉庆

此粉绿色六方笔筒各面描绘花卉,呈现大自然的四季变化,以牡丹、芍药、月季代表春季,莲花代表夏季,菊花代表秋季,以及白梅代表冬季,并搭配绶带、鹭鹚等各种鸟雀。底有红彩书“大清嘉庆年制”六篆字款。

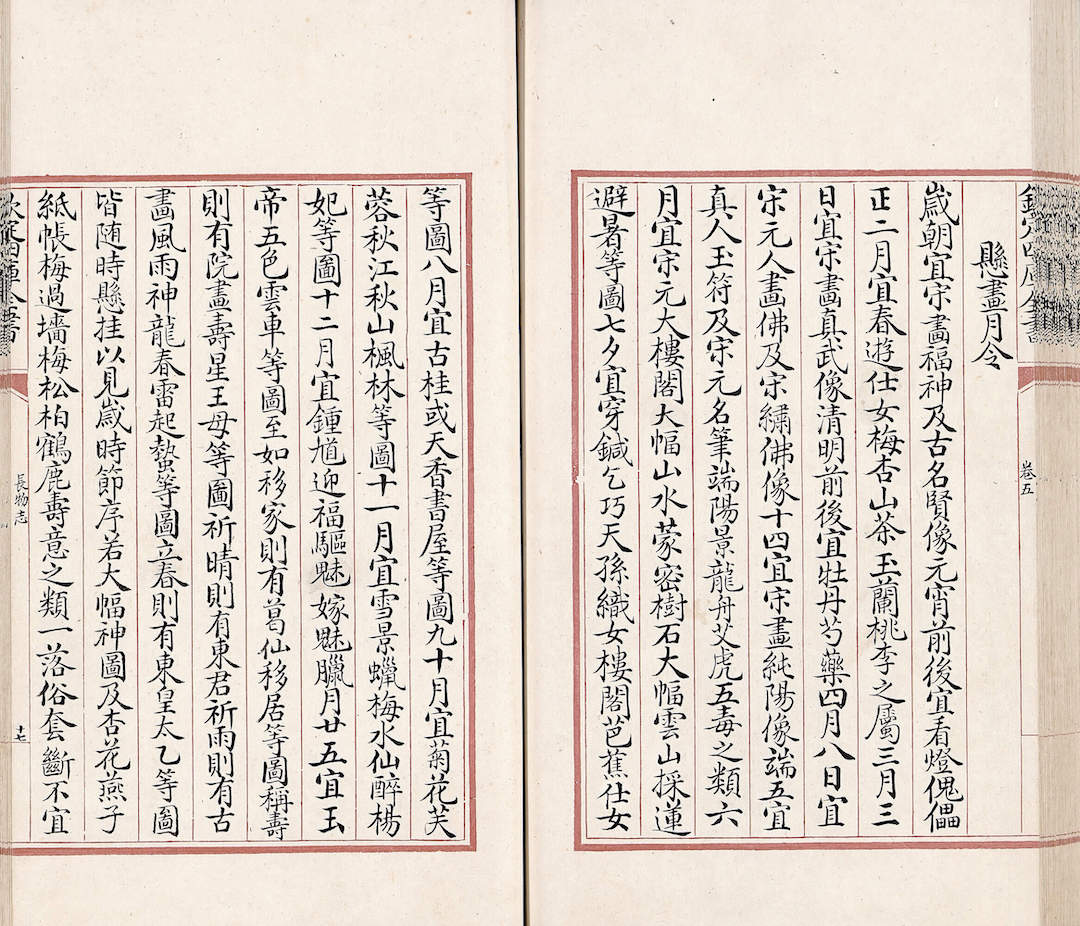

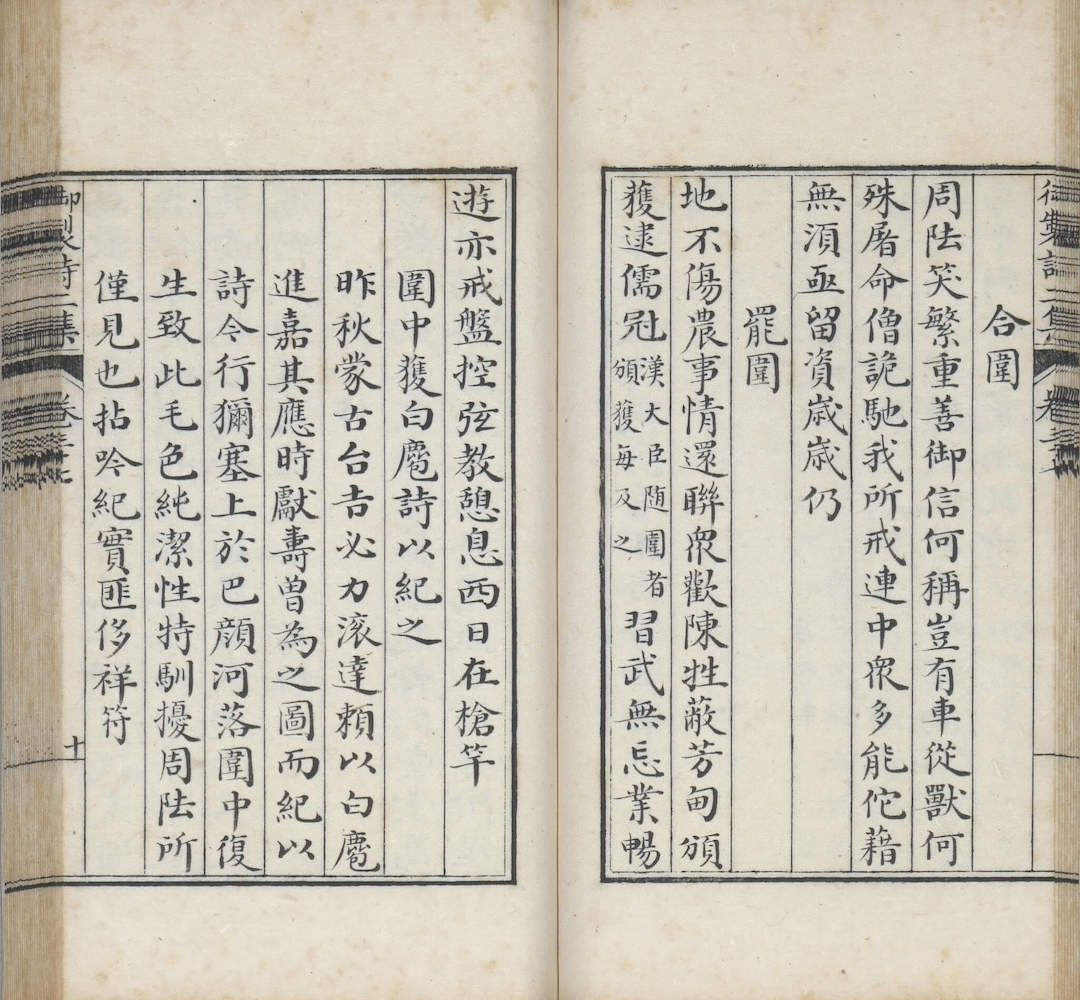

长物志 卷五 明 文震亨 清乾隆间写文渊阁四库全书本

长物志 卷五 明 文震亨 清乾隆间写文渊阁四库全书本

十七世纪初,文震亨(1585-1645)借用《世说新语》“身无长物”的典故,将对琴棋书画、饮馔、服饰、器用、造景的见识,汇编成《长物志》。当中“悬画月令”是藉居家布置的挂画内容,表现每月对应的景致、草虫或岁时活动。

三节同庆

节令反映了传统智慧和生活趣味。《清史稿·礼志七》记:顺治八年(1651),定元旦、冬至、万寿节为三大节;依循着历史周期和自然周期变换的时序,每年的新正朝会、冬至祀天与万寿圣节,就表现出清朝对于人时地环境变化的应对,以及代代相传的人和自然互动。

冬至

清 铜镀金镶松石斋戒牌

冬至圜丘祭天为清代最隆重的祭典之一,由皇帝亲祀。祭祀前为正心诚意,需行斋戒。斋戒期间,帝王与陪祀大臣皆于胸前佩戴斋戒牌,以警惕身心,竭诚致敬。

此“铜镀金镶松石斋戒牌”以累丝为地,正背面嵌有青金石满汉文“斋戒”二字,周围镶嵌绿松石暗八仙纹,上下以绦带穿系蝙蝠形珊瑚珠与珍珠。

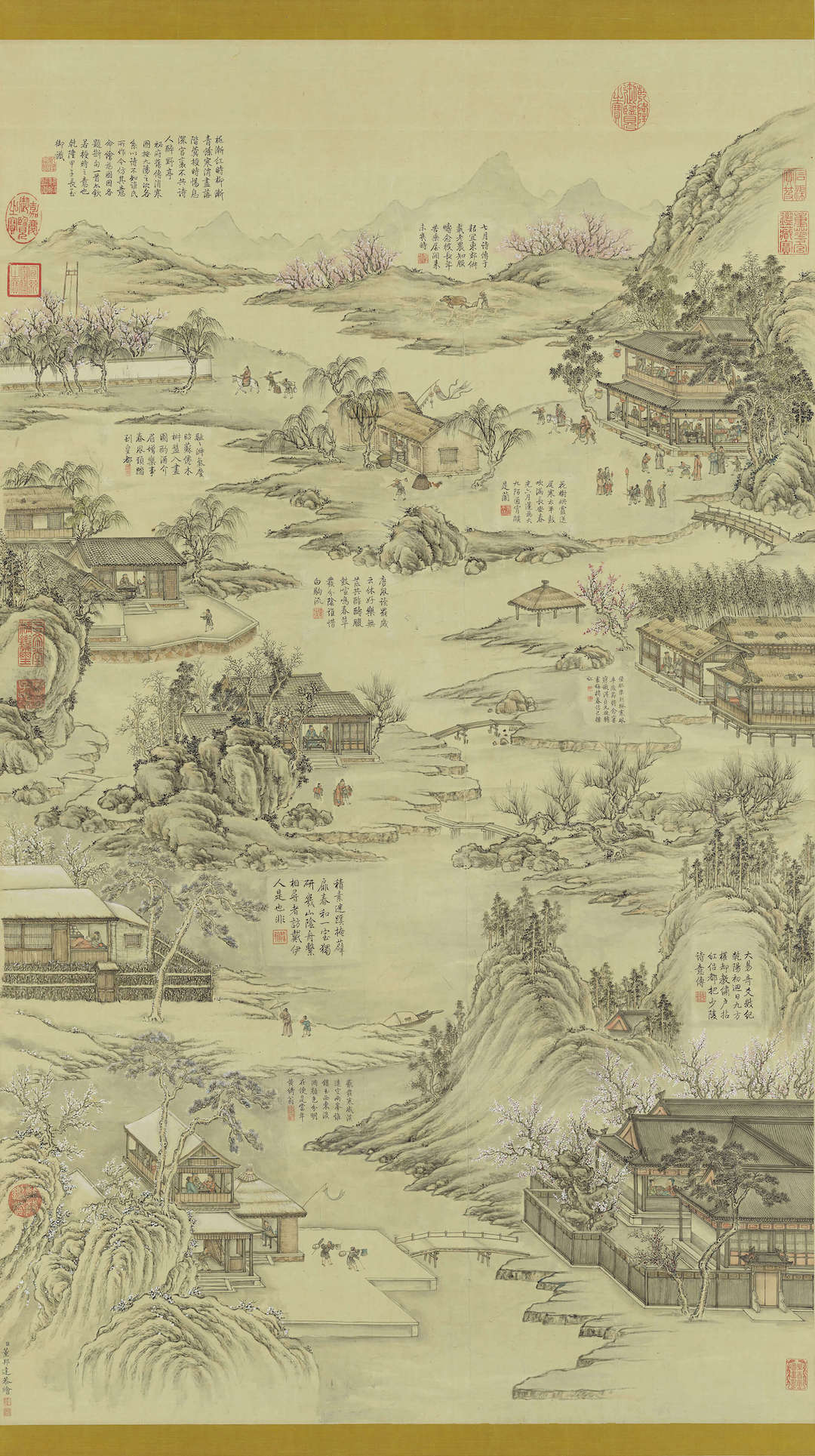

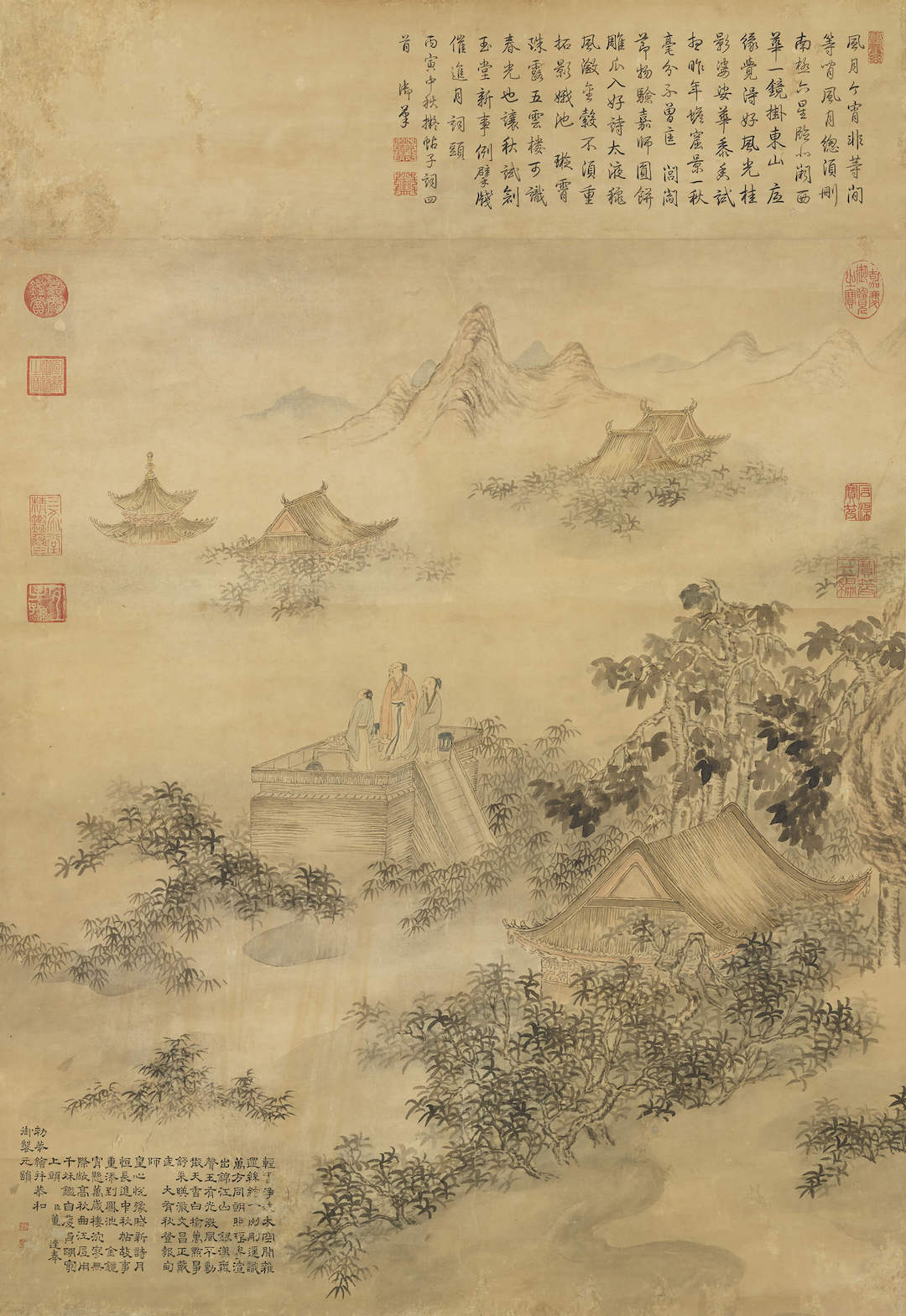

九阳消寒 清 董邦达

据《酌中志》记载,冬至时明代司礼监会印制“消寒图”版画供宫廷使用。《九阳消寒图》为乾隆皇帝命词臣画家董邦达(1699-1769)模仿清宫旧传的消寒图所作。画中以俯瞰视角描绘贯穿前后景的“之”字形蜿蜒河道,岸边每一场景配置一首诗,以九首诗庆祝冬天转为春天的时序变化,另有衍伸“君子道长,小人道消”的帝王理想政治情景。

元旦

清 乾隆 珐琅彩灯火升平图碗(一对)

据清代潘荣陞《帝京岁时纪胜》记载,为庆贺元宵“城市张灯,自十三日至十六日永夕,金吾不禁”。京城内没有宵禁,各地悬灯,并有百戏表演,人民得以彻夜享乐。

展出的此对“珐琅彩灯火升平图碗”描绘上元佳节的景致。器外壁一面彩绘青绿山林与楼阁,游人如织,人群或伫立桥上看花灯,或观赏舞龙等各式表演。另一面墨书:“一派欢声和鼓吹,六街灯火乐升平”,以及红料书“先春”、“山高”、“水长”三印。器底青花书“乾隆年制”双方框楷款。

清 日月合璧五星联珠图 徐扬

乾隆二十六年(1761)元旦,观象台钦天监观测到罕见的“日月同升,五星联珠”天文奇观,预测该年“海宇晏安,年榖顺成”,因此皇帝命徐扬(约1712-1777)绘图记录。《日月合璧五星联珠图》画中除了绘制观测到天文吉兆的观象台,也详细记录了正月初一文武官员进京朝见皇帝拜年及百姓的拜年活动,呈现城市节庆的风俗。

万寿

清 金圣寿无疆如意

“金如意”首部中央饰寿星,周围环绕鹿、鹤、蝙蝠及祥云,象征福、禄、寿。柄中央饰五蝠捧寿,周围饰“圣寿无疆”楷书;趾部饰寿山福海纹,而柄面列饰长“寿”字。背面趾部背贴黄绢籤“子皇帝臣溥仪跪进”,可知此为宣统皇帝庆贺隆裕皇太后圣诞所递的如意。

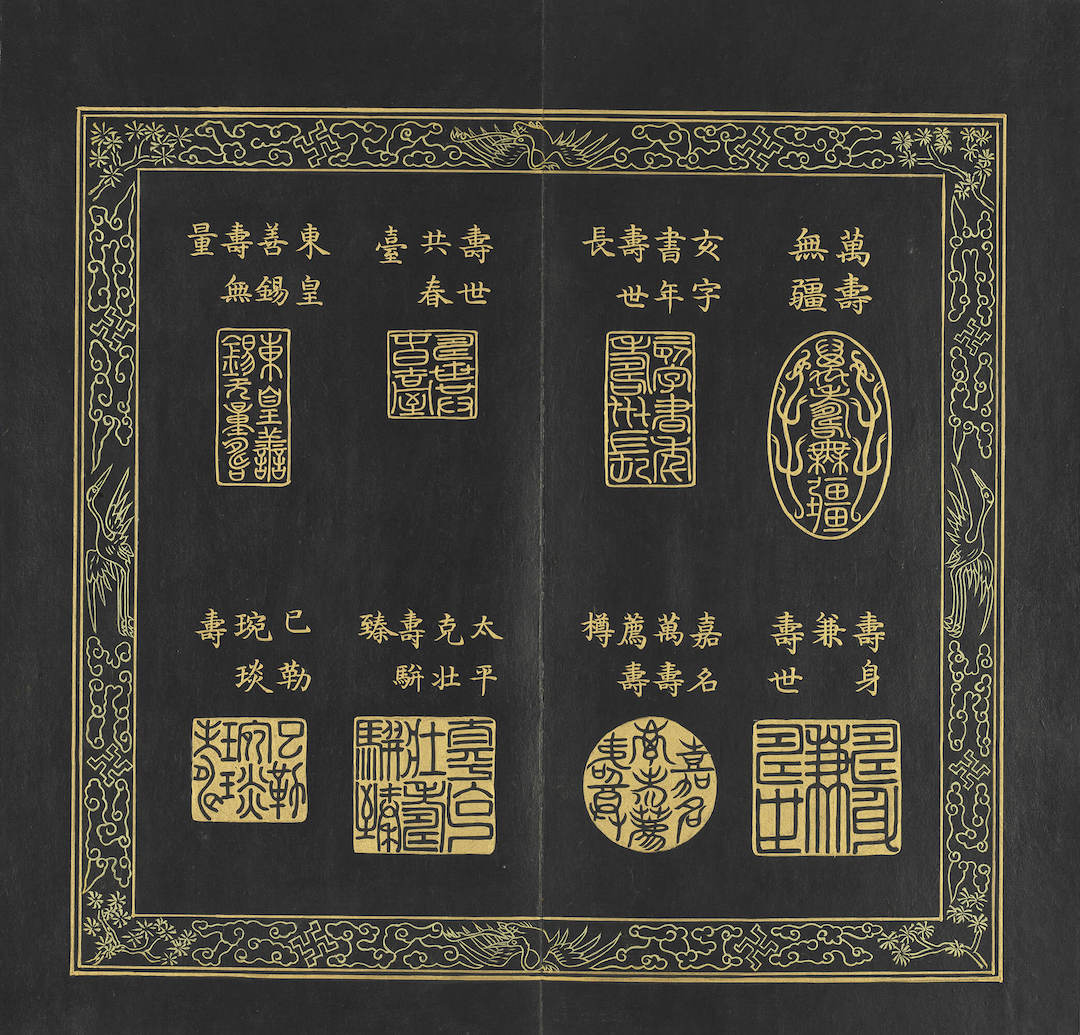

清 金简 天章演范宝典福书、元音寿牒 清乾隆五十五年

“天章演范”二册作于乾隆五十五年(1790),词臣金简集结吉祥祝寿的印记,提前为乾隆皇帝八十岁生日祝寿。

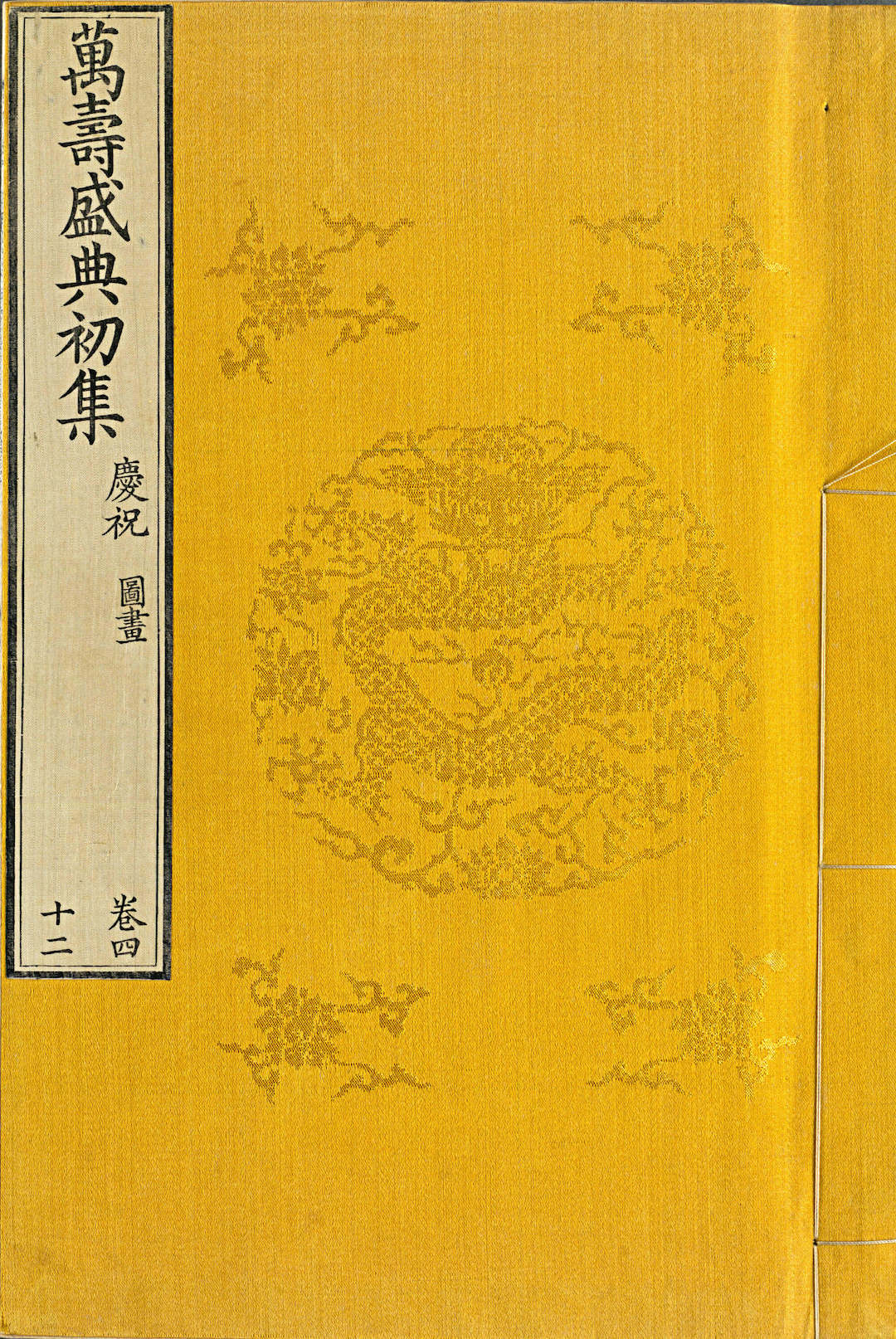

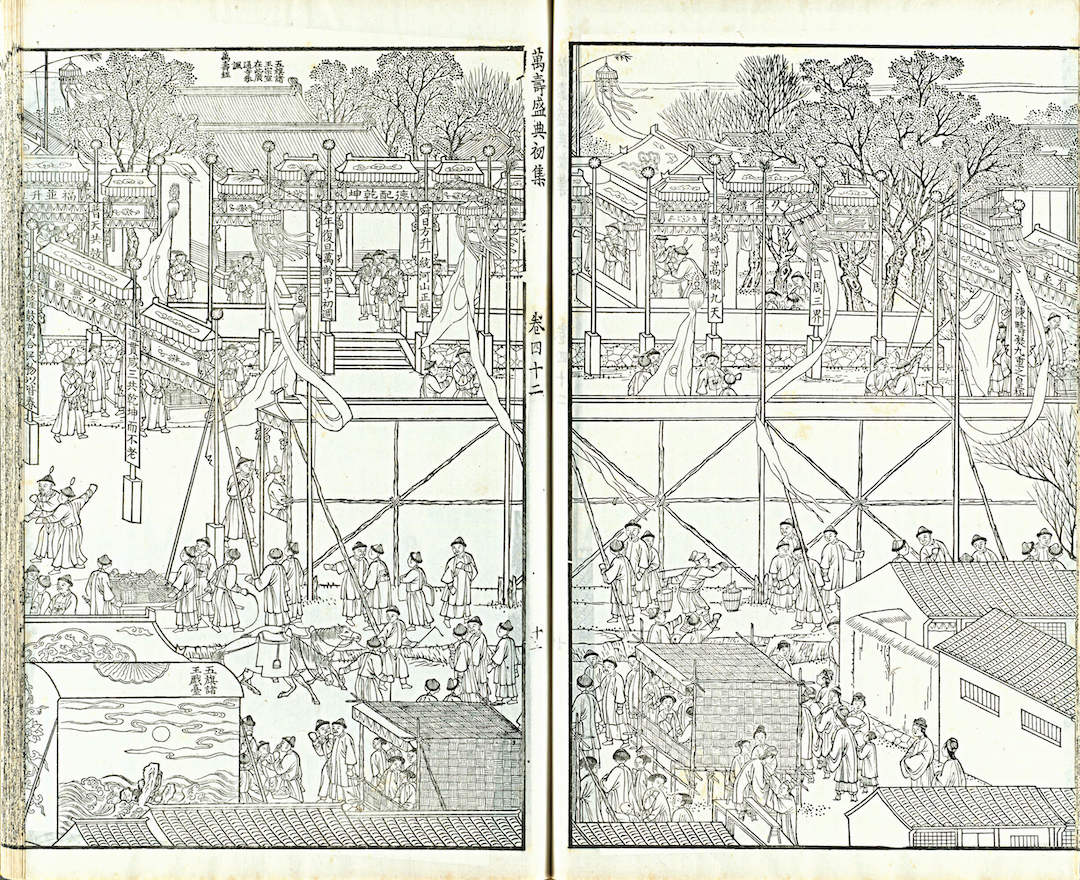

万寿盛典初集 卷四十二 清 王原祁等奉敕撰 清康熙五十六年武英殿刊本

万寿盛典初集 卷四十二 清 王原祁等奉敕撰 清康熙五十六年武英殿刊本

清康熙五十二年(1713),圣祖六十岁寿辰,臣僚奏请将庆典汇集成《万寿盛典图》,以纪其盛。

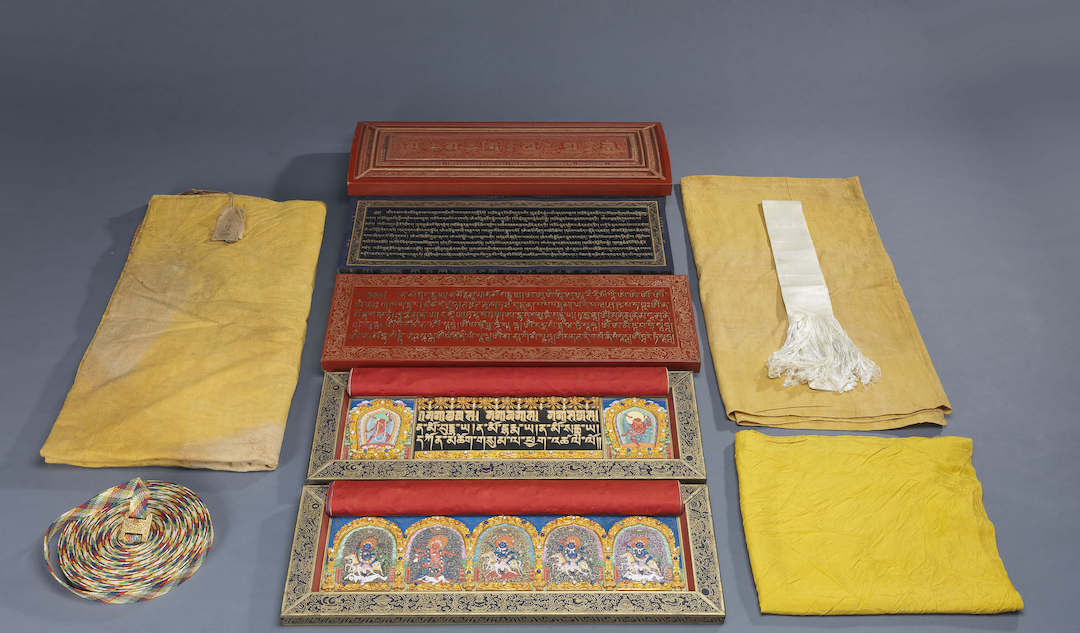

清乾隆朝内府泥金写本藏文甘珠尔经 清乾隆三十五年内府泥金藏文写本

此为乾隆三十五年(1770)七月二十五日完成之藏文《甘珠尔》泥金写本,共一百零八函,由首函序文虽可知其形制乃承袭自康熙朝《龙藏经》写本,但仍有些许差异。乾隆三十五至三十六年,适逢乾隆帝六十万寿及孝圣宪皇太后八十万寿,于承德避暑山庄旁仿布达拉宫新建普陀宗乘之庙,并重修北京黄寺与功德寺,此《甘珠尔》应亦是出于祝贺万寿功德之目的而制成。

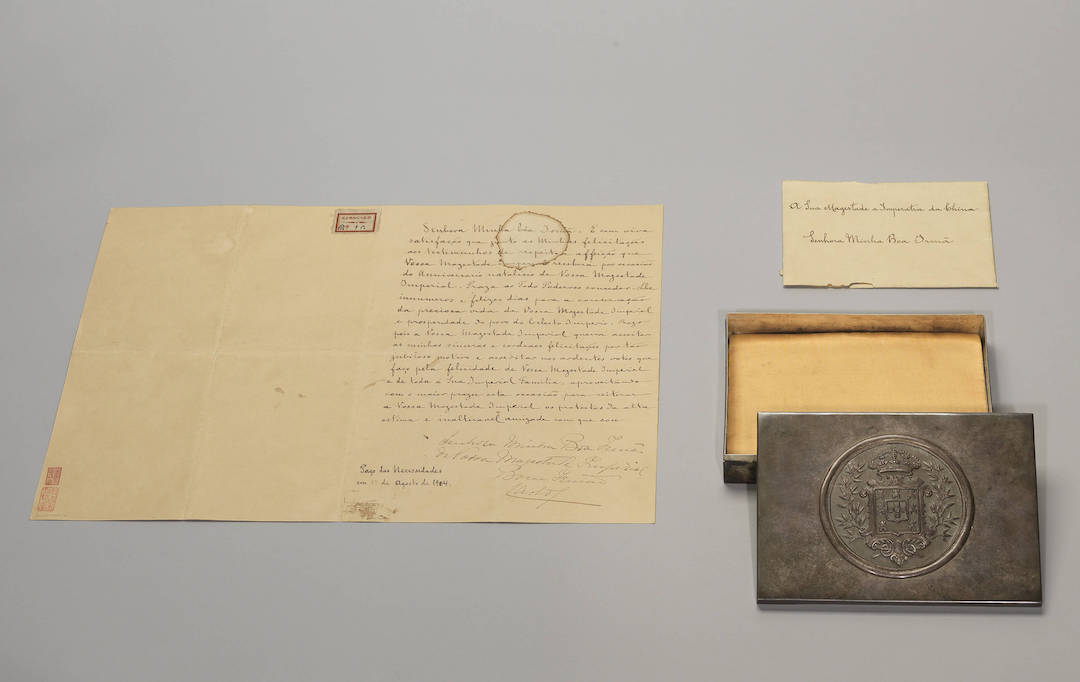

葡萄牙贺慈禧七旬万寿国书 清光绪三十年九月二日 葡萄牙国王卡洛斯一世(CarlosⅠof Portugal )

光绪三十年(1904)慈禧皇太后七十岁生日,葡萄牙由驻北京参赞署理公使阿梅达(Gabriel D’Almeida Sanctos)代表国王卡洛斯一世(CarlosⅠof Portugal, 1863-1908),递送装入铸有徽记银盒的国书,祝贺慈禧圣诞。

四时接应

传统时间依照天象规律、祭祀行事和农作收获而展开。清朝的时间,杂糅汉俗和满蒙旧习的特色,以及依照季节、物候的变化而发展出多姿多彩的样态,也从春生、夏长、秋收、冬藏的四时接应,为大家讲述清朝一整年的故事。

春:发生

清 剔彩耕作图瓣式盒

此“六瓣式剔彩漆盒”盖面刻划耕作图,农夫双手握着“碌碡”与前方回望的水牛一同整平水田。整体构图参考自清康熙朝以降,宫廷画家焦秉贞(活动于17世纪晚期至18世纪早期)与冷枚(约1669-1742)所绘的《耕织图册》。全作剔去不同色漆表现图样:上层以朱漆表现主要的人物、水田与山林等,中层绿漆贯穿为河面,再底层黄地则为远景天空。

亲蚕图 採桑 清 院本

清宫设立“皇帝亲耕”、“皇后亲蚕”典礼,后者由皇后率领群臣妻妾命妇祭拜“先蚕神”后喂养蚕,透过官方典礼仪式鼓励民间耕织活动。此画为乾隆皇帝于孝贤皇后富察氏过世后下令绘制,并要宫廷画家“不明白处问(富察)傅恒”,推测是纪念皇后之作。

夏:长嬴

清 嵌骨花卉象牙蓆扇

牙丝编织蓆或扇为广东独特的工艺,根据清代内务府造办处《贡档》记载,乾隆朝中晚期时两广总督与广东巡抚曾以“牙丝宫扇”为端阳贡呈进。

此蕉叶形扇的扇面由象牙劈丝后编织而成,并缝缀染骨组成月季花丛。扇框包镶玳瑁,扇柄与柄樑分饰内填珐琅与湘妃竹,其两端嵌云福纹饰件。

清 乾隆 珐琅彩龙舟图胆瓶

端午节广为人知的习俗之一为龙舟竞渡。这对胆瓶的瓶面彩绘楼台殿阁,龙池竞渡,一旁行书诗句:“仙楼绮阁环瀛汉,凤艑龙舸绕翠流”。其龙舟上装饰近似于《吴郡岁华纪丽》所描述“绣盖霓旌,四周遍列”, 彩旗于行驶间飘扬。

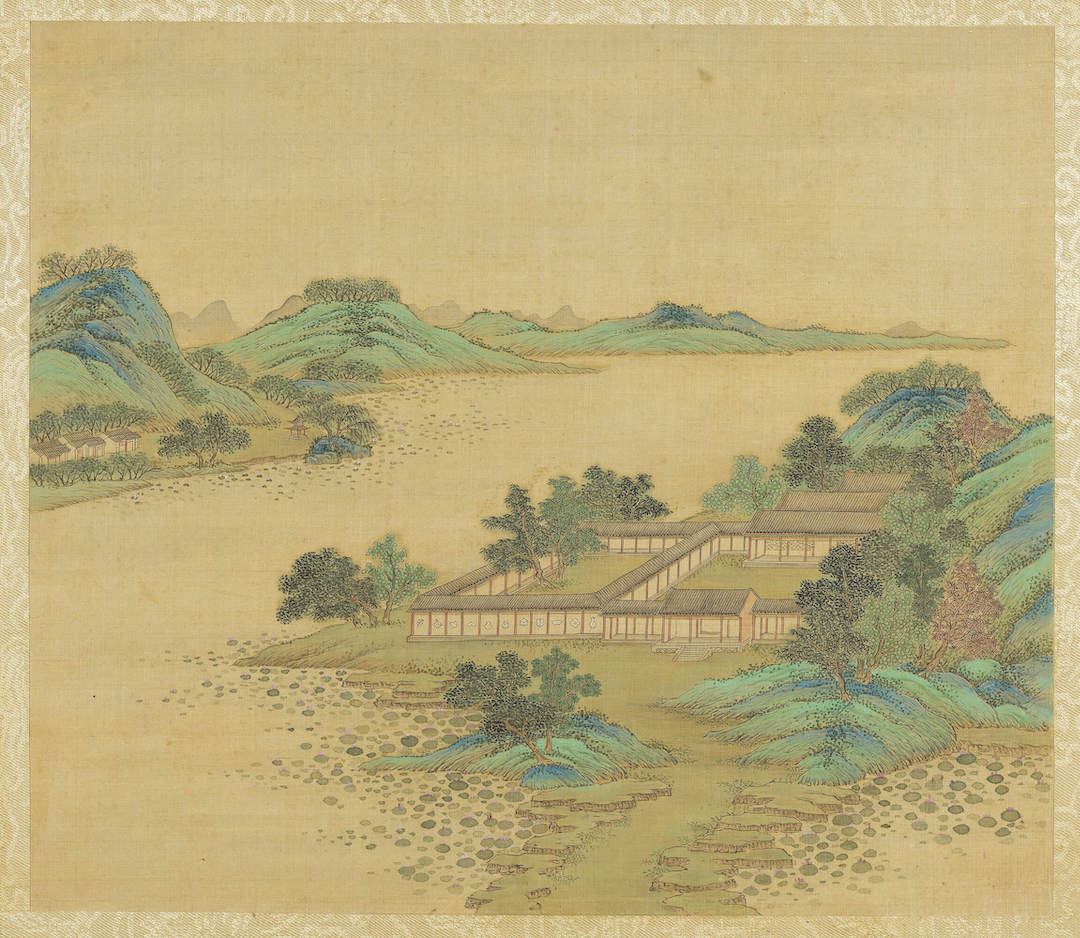

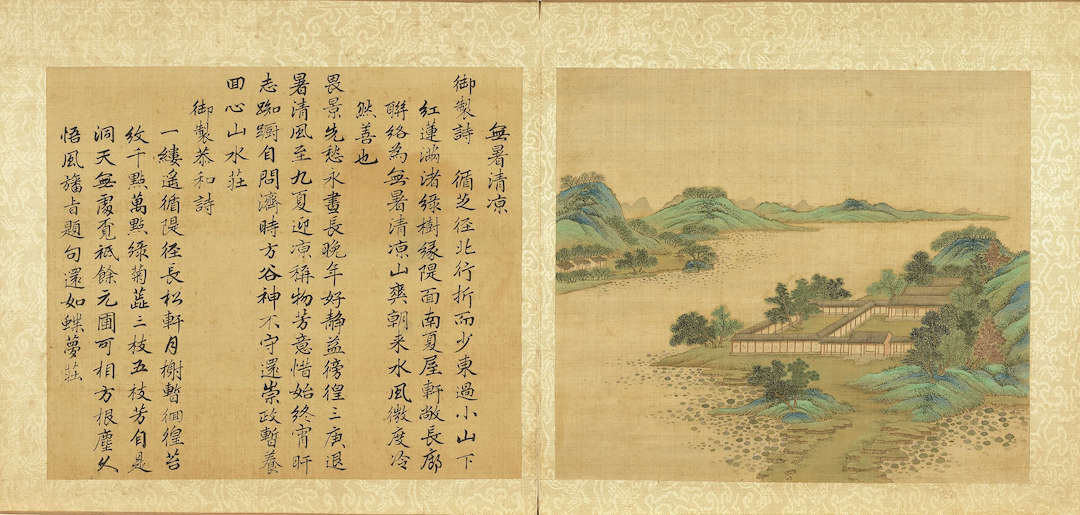

无暑清凉 收入《避暑山庄图并乾隆题诗册》(局部) 清 张若霭

无暑清凉 收入《避暑山庄图并乾隆题诗册》 清 张若霭

承德避暑山庄(原称为热河行宫)位于长城口外。康熙皇帝(1654-1722)、乾隆皇帝(1711-1799)自五月至九月、十月之间会前往山庄避暑。在塞外进行秋猎。张若霭(1713-1746)共绘制四册,每一开皆配康熙皇帝及乾隆皇帝歌颂此景的御制诗。

秋:收成

清 乾隆 孝贤纯皇后绣花卉火镰荷包 附火镰、火石、漆盒、锦袱、高宗墨书汉满文一纸、紫檀木盒

满人有以鹿尾细毛为线的旧俗,此火镰荷包以深蓝布为面,其上以鹿尾细毛为绣线,作花卉卷枝纹。根据荷包所附木盒与墨书满汉文一纸的题识,乾隆十二年(1747),高宗于木兰秋猕时,和孝贤纯皇后富察氏(1712-1748)提及以鹿尾细毛为线的旧俗,其后皇后亲手缝制这件火镰荷包呈进。隔年,高宗看见此荷包,忆及甫过世的皇后,深感悲怆,并撰诗文以志。此荷包内贮火镰与火石,内层留下火镰形的印记和烧渍痕,推测是高宗实际使用的物品,同时亦是帝后情深的见证。

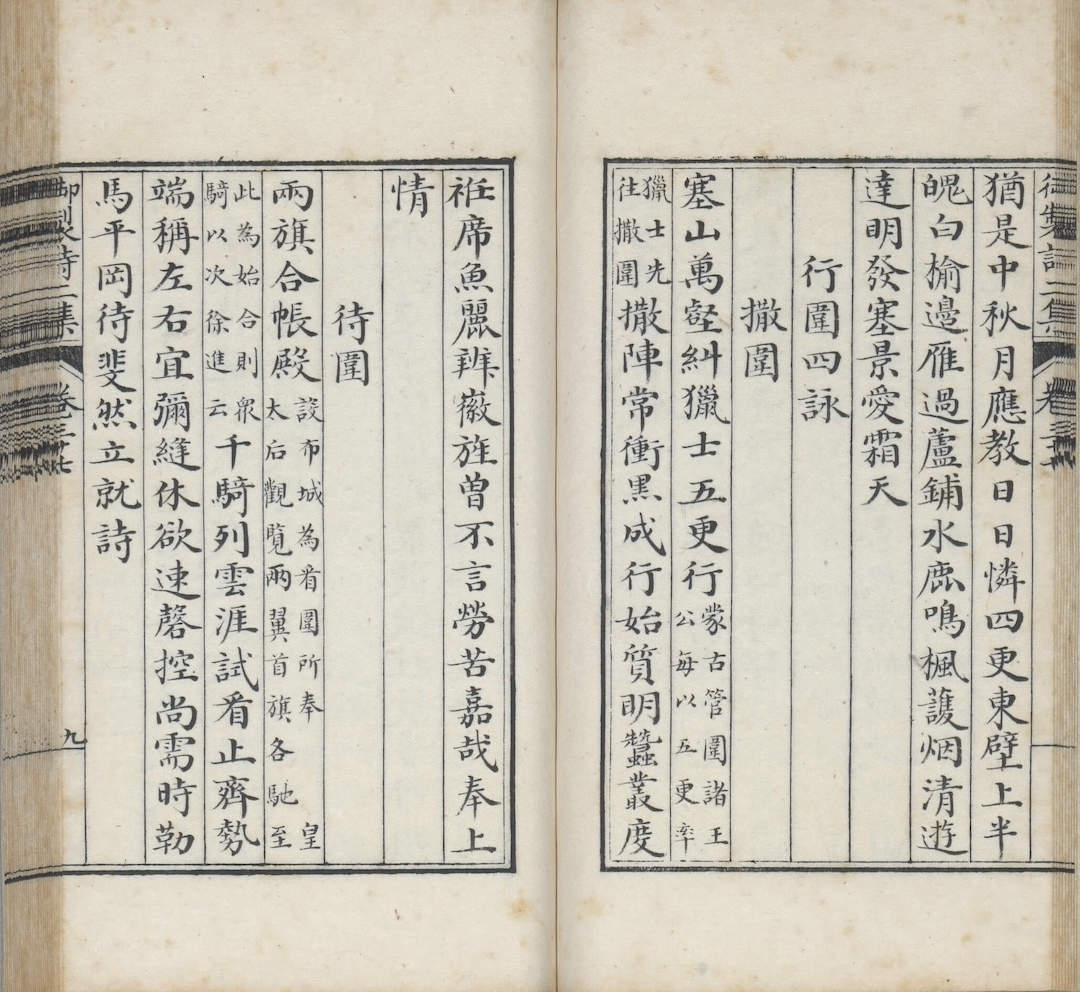

御制诗二集 卷三十七 清 高宗(撰)、蒋溥等奉敕编 清乾隆间内府写袖珍本

御制诗二集 卷三十七 清 高宗(撰)、蒋溥等奉敕编 清乾隆间内府写袖珍本

御制诗二集 卷三十七 清 高宗(撰)、蒋溥等奉敕编 清乾隆间内府写袖珍本

每年中秋节后,皇帝带领满、汉大臣,蒙古王公及八旗兵丁几万人,进行20天左右的行围狩猎,史称“秋狝大典”。为加强对蒙古地区的管理与结好,蒙古各部王公凡未出过痘的用“围班”取代进京,每年轮流至木兰围场扈从参加含布围、观围、行围、罢围的狩猎,到避暑山庄觐见皇帝,行“秋狝之礼”。

清 董邦达 绘御笔中秋帖子诗

中秋夜赏月赋诗地点多半选在避暑山庄三十六景之一的“云山胜地”。《中秋帖子诗图》题诗作于乾隆十一年(1746),该年皇帝难得在京城过中秋,除了作诗之外,亦命令内廷翰林唱和,君臣共度吟诗佳节。

冬:安宁

清 水仙盆景

凌波仙子──水仙,为“二十四番花信风”中的小寒三候花。古人认为风会带来开花的讯息,因此有二十四番花信风,即从小寒至谷雨,八节气中共有二十四候,每候各对应一种花。

水仙绽放于迎接新春佳节之际,常作为岁朝清供陈设。此水仙盆景底下以青玉为盆,盆内植水仙二丛。水仙花瓣以白玉辗成,搭配鎏金花蕊与叶片,旁侧有一竹枝,并以青金石、绿松石等镶嵌为地,整体高洁清雅。

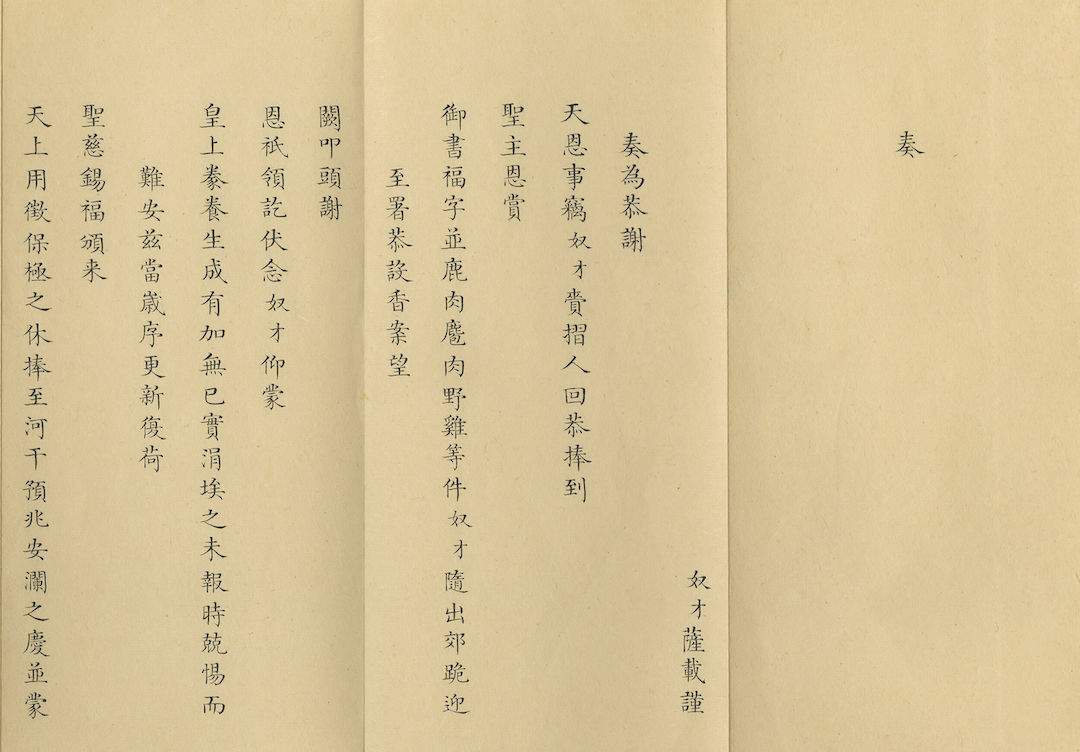

奏为恭谢恩赐御书福字及鹿肉等物事 清乾隆四十二年一月九日 萨载

入关前,鹿就是满人骑猎的重要收获,旧俗也喜欢在祭祀时用上鹿肉,取“禄”的吉祥寓意。清朝入主中原后,鹿肉不仅是一种珍馐,更是身份与地位的象征;能在收到皇帝赐给福字之外,也收到鹿肉,福禄双全。

嘉庆朝之后,皇帝在年末写“福”字赏赐大臣外,也常加写“寿”字,甚至“龙”、“虎”、“喜”之类的应景吉庆字一起送出,让祝福加乘。

此次展览展期持续至4月27日。

(本文资料据台北故宫博物院)

还没有评论,来说两句吧...