昨夜忽闻王炳华先生在乌鲁木齐去世,因为一直觉得他的身体不错,真的感到十分突然。旅行中无法翻检与先生交往的许多记录,谨将去年6月7日参加三联书店在视频号平台“八点一刻”上有关王先生《瀚海行脚》一书直播活动上的发言,整理改订,借“澎湃新闻”刊出,以寄托哀思。2025年2月7日于杭州。

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

2015年7月29日王炳华先生在苏黎世(荣新江摄)

王炳华先生是我老师辈的,王先生从北京大学毕业去新疆考古所工作的1960年,正好是我刚出生的时候。我是在1983年跟着业师张广达先生到新疆考察时,在乌鲁木齐第一次拜见了王先生,以后一直受到王先生的很多关照,很多支持,特别是我在办《唐研究》的时候,王先生不仅自己撰写大作,而且从其他方面帮了很多忙。

现在,王先生把自己在西域考古60年的历程,用“手记”的形式给大家呈现在这本《瀚海行脚》里头,我最大的感受,就是看到王先生不断在说,我是在新疆做考古工作的,即使在退休之后,不管在哪里,不管是在中国人民大学上课,还是在海外讲学,其心之念之的就是新疆考古。这一点我的感受非常之深,而且我也希望读者跟我一样,要以这样的心情去理解王先生的《瀚海行脚——西域考古60年手记》这本书,这样才能看出这里面的一些味道。

其实,我觉得王炳华先生是非常严谨的,甚至有一点拘谨,就像许多搞考古的人那样,不轻易流露自己的情感。但是这本书是非常有感情的,这种感情就是对新疆的大地,对新疆的考古,充满了感情。我们想象一下,如果一个人真正在新疆,到夜晚你周边没人,自己在沙漠上待上10分钟或20分钟,我想你的心里一定就开始发虚发慌了。而王先生他们做考古的那时候有多艰苦,有时候一个人在荒漠中做考古,想起来都让人流泪的。

我自己也跟着王先生进过沙漠,不过那都是考察性质的,不是真正做考古工作。我自己也真的去过纯沙地带,就是前后都找不着人的境地。有一次大概是去民丰安迪尔古城,回来时前面那拨人走得太快,由向导带着走得太快,后边的领导走得太慢,我就在中间,赶到向导那边说你慢点走,然后又得赶到领导那边说你们快点走。万一接不上,这后边的人就没了。塔克拉玛干大沙漠这里的沙不是平的,是一个一个的沙包或沙堆,走上5米就看不到前面的人,不知道自己在哪了。所以大家到新疆,真的到纯沙地带,比如说到塔中公路,你往外走走,就能还原到考古现场中的那种环境,那种感觉。

王炳华先生在书中讲了一些自己的人生经历,其实这对年轻人是非常有帮助的,很有励志的作用。我觉得这本书其实更重要的意义在于新疆考古,用古代的说法,就是西域的考古,书中王先生用自己的经历,来全面串讲了一遍。这是这本书在学术方面最重要的内容,虽然他是用手记的形式写的,雅俗共赏,专家学者可以看,一般读者也可以看,但却是没有另外任何人可以替代的。因为王先生是1960年到新疆,那时候新疆没有一个正式的考古所,所以新中国真正的新疆考古,就是王先生这一代人开拓出来的,而且王先生可以说是急先锋。

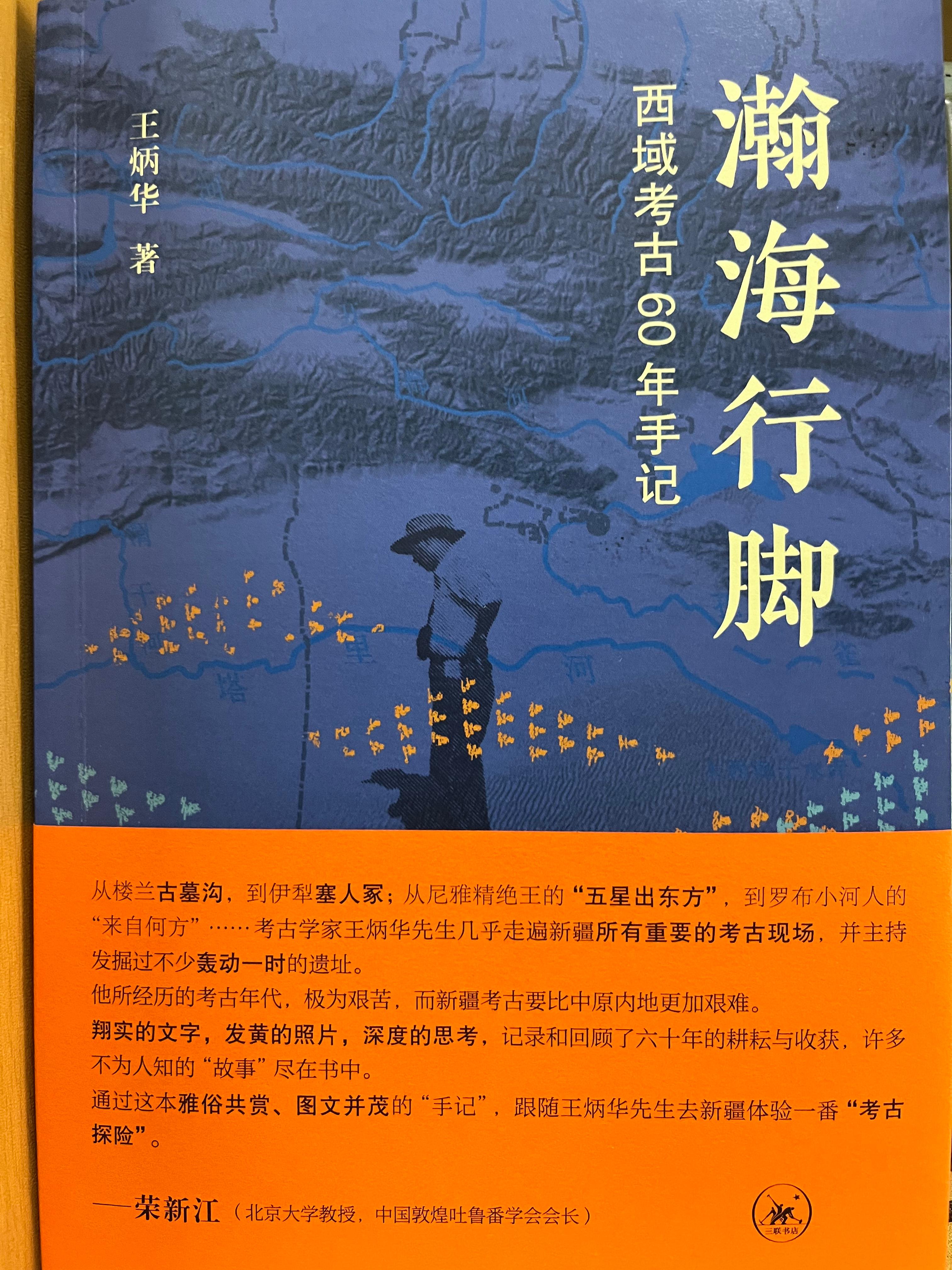

王炳华《瀚海行脚——西域考古60年手记》

现在分科越来越细,将来虽然会有更好的条件,但是也不一定能有这样的经历。因为那时候有特别多的需要。王先生他们主动的考古挖掘实际是很少的,因为那时候都是配合基本建设,配合中央电视台要探路,配合吐鲁番挖水渠,考古工作者就得先冲上去。但那时候遍地都是空白。所以王先生从北疆到南疆,到东疆,到帕米尔高原,到楼兰古城,都挖过,整体上可以说最重要的地方都探过一遍,比如楼兰、尼雅、吐鲁番、交河等等。

我觉得王先生更重要的贡献就是真正开拓了北疆考古。因为斯坦因那些人,他们当时认为北疆太潮湿,主要的东西在塔克拉玛干沙漠里面,他们是来抢夺文物的,挖到东西卷载而去,不是完全真正做考古。王先生是北大考古专业科班出身的,是经过严格训练的,他走的每一步,哪怕再艰苦,都是做科班的考古。在古墓沟,他就看到露出的一个木枝子,结果整个墓地被清理出来。古墓沟太阳墓那七圈木桩太震撼了,我觉得这本书就是图太少,还是应该多加点图,那才震撼。当然篇幅也不小了。对于北疆地区考古,他从阿拉沟、康家石门子,一直到博马、哈密,乃至整个的北疆地区,这些工作都是开创性的,在新中国的西域考古上具有划时代的意义。

另外一点,就是我觉得王先生对整个新疆考古都有关怀,这本书给我们全面地展现了这个意义。过去我们看王先生的考古报告,一会儿是新疆古尸,一会儿是古墓沟,都是局部的,需要看他的整个六十年的工作,才有完整的概念。比如,王先生是吐鲁番考古工作的主力,尤其是交河。原来我不太了解王先生最早是在交河旁边住着,做了那么细致的交河工作。我原来知道王先生他们一起发掘过阿斯塔那和哈剌和卓古墓,这也是中国新时期考古工作的巨大贡献,因为出土了大量文书,特别是高昌郡、高昌国时期的文书,给我们中国学者带来了大量的吐鲁番文书。而高昌国和高昌郡时期的吐鲁番文书,是此前的探险队,比如大谷探险队、斯坦因等收集品中比较少有的东西,而这些文书构筑了整个吐鲁番历史的清晰脉络,在吐鲁番考古方面,王先生也写过《吐鲁番的古代文明》一书。

另外一个就是楼兰。王先生这里特别强调了,是1979年,不是1980年,重新发现楼兰。就是说解放以后,也可以说就是从1923年那些西方探险队被中国的古物保护委员会赶出新疆之后,1979年这次是破冰之旅。因为之前考古信息完全断掉了,不知道楼兰在哪,楼兰这么大的城不知道在哪,楼兰LA、LK等等遗址在哪都不知道。所以王先生也是一个非常幸运的考古学家,他在1979年进入楼兰地区,发现了古墓沟,所以这都是真的不容易的。后来王先生继续带着新疆考古所的一些团队在楼兰地区做了很多工作,之后王先生在年龄很大的时候,又来这里探索小河,推动了后来小河的发掘。王先生虽然没有直接参与后来小河的发掘,但是做了很深入的关于所谓“吐火罗人”或东西方人种的迁徙、文明的交流这些问题的研究,这些和小河考古关系极为密切。

王炳华先生的研究,不仅仅是停留在考古上,他是北大历史系毕业的,一直是秉承着老师的教导,就是要把考古背后的历史讲出来。所以这本书不光是西域考古的手记,他后面有文明史、文化史、东西交流史和丝绸之路史。包括王先生带队做的尼雅的考古,也贯穿着这个思路。尼雅的考古过去主要是斯坦因做的建筑考古,就是寺院、衙署这些遗址。据说当年王先生吃完晚饭去溜达,看到一块棺板露出来一角,结果是个国王的墓,这一点虽然有争议,但是像国家博物馆馆长俞伟超先生就坚定认为这就是精绝王陵。

现在非常有名的“五星出东方利中国”就是王先生他们这次尼雅考古发掘出来的。斯坦因在西方自我吹嘘的最主要的有两点,一个是他拿了敦煌藏经洞的卷子,另外一个就是发现了尼雅,他命名为“中亚的庞培”。没想到王先生所率领的新疆考古所的团队又有重大发现,就是八座尼雅的王侯墓葬。他们当时把八座棺整体抬回乌鲁木齐新疆考古所,再进行室内整理。在他们做室内考古清理的时候,正好我也在新疆,就也去考古所看了,包括“五星出东方”弄出来的一些情况。我当时现场听了王炳华先生讲发现的场景,现在还历历在目。

王炳华先生对我这个晚辈多有指点,我本人其实是有很多跟着王先生学习的机会,这里提两个事情。一个是我和耶鲁大学的韩森教授合作组织了一个“重聚高昌宝藏”的国际项目,王先生是我们约请的专家之一,1995至1998年期间,我曾跟着王先生学习了很多东西,比如我曾经和韩森一起,在王先生主持的新疆考古所看了很多吐鲁番阿斯塔那、哈拉和卓考古挖掘的档案,还有一些旧照片,有很多收获。项目中王先生负责吐鲁番出土庸调簿的研究,我也有机会跟着王先生看过实物。

1996年5月,王炳华(左三)率“重聚高昌宝藏”项目部分成员考察阿拉沟遗址

另一个机会,就是2005年我们跟着冯其庸先生去楼兰考察,先期我们几个年轻人跟着王炳华先生一起从库尔勒到米兰,他想借这次机会寻找他很多年以前曾经发现痕迹的米兰地区汉代的古城。随后几天,我们和大队人马从米兰下楼兰,又从楼兰直接往东,这是有点玩命的,奔赴敦煌。这一路上就是听王炳华先生在现场讲课,特别是楼兰那一段路,比如说一些地层你怎么看,夯土层你怎么看,沙漠之中的那些渠道怎么看,像大多数没有专门学过考古的原本看上去一抹黑,有考古学家在面前一讲,那就非常清楚了。等到了敦煌,敦煌研究院的樊锦诗院长看到老同学王先生来了,看到冯先生如此高龄从罗布泊考察出来,特别给我们开了好几个特窟,我们跟着樊院长,跟着王先生,得到很多新知。

王炳华先生对我的学术事业也非常支持,包括我在新疆的考察,包括访查海外敦煌西域出土文献,还有就是编《唐研究》。这里特别要提的就是阿拉沟文书,那是上世纪70年代王先生为了躲避城里的政治运动,就跑到天山的阿拉沟里——一般人不去的地方,他就去做考古。结果在阿拉沟古墓中,发掘到重要的祆教祭祀铜盘,还有很多重要文物。另外在阿拉沟沟口的古堡中,挖出一批唐代的文书,说明这里是唐朝戍卫西州的一个重要的军镇。王先生又在考古的基础上做了历史学的探索,他结合其他吐鲁番出土文书,把阿拉沟里东西向的一条丝绸之路给描绘出来了。因为原来我们在吐鲁番文书看到一批过所,上面说有几个吐火罗人、几个粟特商人,他们一溜烟儿就到西州,没有人检查过他们的护照(过所)。王先生这篇文章一出来,我们就明白了,原来这两批中亚的商人是从阿拉沟里钻出来的,他们一路上没有遇到唐代的关口,到了阿拉沟已经进入了西州的范围,所以才受到检查,他们才开始申请新的过所,去长安经商。这是把考古学和历史学整个串联起来的极佳例子。王炳华先生有关阿拉沟文书和阿拉沟古丝路研究的两篇文章,《阿拉沟古堡及其出土唐文书残纸》和《“天山峡谷古道”刍议》,他都交给我主编的《唐研究》发表(第8卷,2002年;第20卷,2014年),给予我很大支持。

阅读这本《瀚海行脚》时,我们在体会人生的艰难和奋斗的过程中,同时也吸取到学术的营养。我们拥有这样一本《瀚海行脚》,就能够抓住整个西域考古的主线,就可以把很多东西都串联起来。所以我觉得这本书非常之正,就是知识特别正,比如说楼兰城就是在LA,罗布泊就是没有游移的湖,这些正是在新疆考古多年积累之后的非常正确的判断。读者不要乱读那些乱七八糟的书,应当拿这本书作为一个判断正确与否的标尺,我觉得这本书的一个意义,就是正确引领我们理解新疆考古。

(感谢徐伟喆帮忙将录音转成文字并整理文稿)

还没有评论,来说两句吧...