【上海文艺评论专项基金特约刊登】

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

编者按:浙江省小百花越剧院出品、新生代演员陈丽君领衔的越剧《我的大观园》在杭州首演,引发热议。日前,《人民文学》2025年02期全文刊出了该剧编剧罗怀臻的剧本,再次引发了对于经典改编的种种讨论。在《人民文学》看来,该剧改编自《红楼梦》,既是向经典回首致敬,也为在经典的边界上做一些开疆拓土的努力。它以别样的形式为读者和观众打开了《红楼梦》,也让《红楼梦》面向未来和更多的可能性敞开。这也是对优秀传统文化切实的创造性转化、创新性发展。本文为广州文学艺术创作研究院副院长罗丽从该剧演出、剧本和女子越剧发展等角度进行的评论。

最近,浙江省小百花越剧院出品、新生代演员陈丽君领衔的越剧《我的大观园》在杭州首演。作品对话经典进行当代解读与延展,大胆更新剧场观念以拓展舞台演艺样式、重塑戏曲舞台的流动时空,秉承女子越剧青春唯美的美学品格、小百花经典《五女拜寿》多生多旦的流派承传,力求从观众审美迭代、剧种发展传承、市场流量诉求等层面回应时代之问。

《人民文学》2025年02期封面

对话经典:重塑“我的”似水年华

卡尔维诺说,经典是这样一种著作,它永远不会完结它所要述说的东西。作为中国古典文学的巅峰之作,历来戏曲舞台上的红楼戏多不胜数,单就越剧曾演过的就有数十种之多,其中当以1958年越剧《红楼梦》以及1962年拍摄戏曲电影《红楼梦》最深入人心,一度被视为国家文化形象代表用于外宣。经典作品要么自己以遗忘的方式给我们的想像力打下印记,要么乔装成个人或集体的无意识隐藏在深层记忆中。《红楼梦》,正是如此。为此,越剧《我的大观园》的文本匠心独具,从大荒山开篇,却不只是停留在《石头记》的人生如梦、世事无常,而是以宝玉的视角切入、重回大观园,以当代意识重写红楼故事,力求新创出属于陈丽君这一代的《红楼梦》。

戏曲偏重某一情节点的表现,表现在整个叙事背景中戏剧人物在某种特殊情境下的思想情感,着力在这一点上淋漓尽致地描摹,在时空处理上有话则长、无话则短。编剧罗怀臻不拘泥于事件逻辑,经典情节顺手拈来随心裁切,情满大观园、四季风景线、犹忆少年时、谁是知心人、如此成人礼、重游太虚境、归彼大荒山,着力于释放主线人物宝玉的内在情感。越剧《我的大观园》无疑是主创和经典展开的一场跨时代对话,宝玉的意识所及之处,实际是今人对经典的共鸣与回响、思考与诘问。宝玉与年老宝玉的“我是谁?”一问,更像是在追问内心深处的本质与存在意义。我是谁,从何而来,往何处去,苏格拉底提出的“人生三问”,简洁而深刻,是每个人在生命旅程中都会面临的思考。亲历事,自然懂。宝玉选择回到贾府最鼎盛、最无忧之年,去重新体验大观园中的繁华与落寞,去感受人生无常与世态炎凉。老年的宝玉深知,哪怕宝玉最终梦醒,但那些记忆里的姐妹情深和少年气盛都是真切存在的。繁花一般绚丽多彩的青春岁月是老年宝玉对一生所追求美好情感的缅怀和追忆,美好之物终不会被岁月磨逝,永存心间。那种对往昔岁月的深深眷恋和怀念,通过元春省亲、宝钗扑蝶、湘云醉卧、黛玉葬花、妙玉烹茶、共读西厢等细腻描写,让宝玉重新体验过去的快乐、悲伤、遗憾,不断进行自我认知和反思。

《红楼梦》书封

编剧笔下那回到过去的宝玉,不是某种现成的存在者。宝玉通过“回去”重新理解了“我”何以为“我”,见证了贾家兴衰浮沉,也审视着宝黛爱情悲剧。大观园繁华的巅峰,莫过于元春省亲,“最是年华留不住,青春幻梦转瞬无”。却在此间草蛇灰线,已经为宝黛钗三人的爱情悲剧埋下了伏笔。如把钗黛列为宝玉择偶的候选人,元春的选择很明确:“薛姑娘更熨帖,林姑娘则有些急火。”贾府作为庞大的封建家族,婚姻只是维护家族的利益和地位的工具,元春看似尊为贵妃,实质也是工具人。在家族利益面前,真情不足挂齿,宝黛纯粹的情爱更是微不足道。编剧把原作“共读西厢”改为“重读西厢”,便是通过黛玉对张生、莺莺不同命运的追问,去思考婚姻中利益与情爱的紧密关联,重新得出“人世间平淡中见真情意”的结论。“重读西厢”寄寓着编剧的思考与诘问,宝玉和黛玉的情怀之所以动人,是因为他们能感受对生命本源的不忍与悲悯,情是生命对生命的,不属于任何秩序和规范。

宝玉被打,表面是其无视阶级藩篱与蒋玉菡的“难忘少年真情谊”所遭遇的皮肉之灾,实际上却是他无意间卷入政治漩涡而获得的深刻教训。这场冲突不仅体现了宝玉青春期的叛逆以及父子两代的思想冲突,而且通过一场家族内部的冲突揭示“仕途经济,官场学问”利益之下的真实人性,“故而宝玉必须往死里打,却又不能打死”。这些经历如同一面镜子,映照出人性的自私与脆弱。昏死之间,编剧为两位宝玉再次安排了对话,从挫折和变故中,宝玉对人性、对礼教、对政治、对利益有了更深刻的认识,最终寻找到为爱而活的生命意义。这无疑是跨越生死之界后的“向死而生”。正如海德格尔所说,人从出生的那一刻起,就开始走向死亡,当意识到死亡的不可避免性时,人就会从日常的沉沦和忙碌中惊醒,开始反思自己的存在。于宝玉而言,“是真情是哭声将我唤回”,“只念这人世间一段情怀”,意识到生命的有限性,从而更加珍惜和把握当下的生活。

《我的大观园》剧照

大观园的故事像是一场华美的青春梦,随着敕造的牌匾落地应声而醒。紧接的“重游太虚境”与“归彼大荒山”实际是宝玉的两种选择,是位列仙班了却情爱,还是“爱里生来爱里长”。当老年宝玉劝宝玉与合二为一时,宝玉给出了自己的答案,他依旧想回大观园看看,只因“人世间唯有情字最动人”。《石头记》里的但见白茫茫一片大地真干净,更多指向虚空,但《我的大观园》中的“皑皑积雪下”却有“草木待发芽”,“等到雪融化,青春又芳华”。剧中的大观园是宝玉的青春世界,是十二钗的似水年华,哪怕一切盛衰荣辱、青春生命终将随时间的逝去而烟消云散,又会在时间中情缘凝聚、永垂不朽、长留人间,成就一个以情为本的世界。

尾声“归彼大荒山”正是编剧罗怀臻在与经典对话中给出的共鸣与回响。“贾宝玉为情而生,为情而死,为情而聚,为情而分”,以情去对抗工具本体不断发展后人主体性、独立性的日渐消解。如果说曹雪芹在《红楼梦》中控诉的是被封建礼教压抑的个体情感,那么在人工智能时代急速发展的今天,人类也正迫切需要解放在信息茧房和算法捆绑下的个人体验。以情为本用情感引领理性,建构起情感欲望与社会、与自然、与宇宙交织的人性,通过生活实践的积极感受、体悟、珍惜、回味和省察,追寻人生的意义。《我的大观园》借由经典注入了当代人对生命、生存等诸多层面的哲学思考,使新一代的观众在与其建立对话,甚至在经典重塑的过程中确立自身。

《我的大观园》剧照

更新观念:女子越剧的新演艺时代

近几年,乘着时尚审美国潮风和文学经典改编热,以《红楼梦》为题的舞台剧作品高密度涌现。同题不同命,这些作品从原著中抽取不同情节重新结构,舞台呈现多彩多样:如以春夏秋冬四季展现了贾府兴衰的话剧《红楼梦》;如以宝黛钗爱情为主线、从十二钗视角重构的民族舞剧《红楼梦》;如以诗社发展为线索结构叙事、用诗来讲述十二钗故事的赣剧《红楼梦》;如紧扣“大旨谈情”去控诉扼杀宝黛爱情的世俗力量的芭蕾舞剧《红楼梦》。

对此,越剧《我的大观园》离形得似,超越当下戏曲舞台呈现的定式,去捕捉戏曲内在的精神气韵,以现代科技手段和当代审美取向在更高层次上还原戏曲舞台的本体特质。导演徐俊在二度创作中突破镜框舞台、写实技法的束缚,拓展戏曲舞台样式:一方面利用音乐剧常用的大体量、现代化、高效率的机械舞台,提供立体多维的戏剧表演空间;另一方面这样新质高科技的舞台却是极简的象征式、意象化的写意舞台空间,除了错落有致、高低起伏的层层台阶,并无累赘之物。在多媒体影像的配合下,这样一组大体量的机械舞台可迅速地幻化成华美多姿的大观园,成为亭台楼阁,可以是怡红院,可以是潇湘馆,可以是贾家私塾,甚至成为大荒山青埂峰无稽崖。

极为繁复精准的机械结构和无尽简洁的视觉空间,越剧《我的大观园》借由全新的演艺空间去无限还原戏曲舞台传统的一桌两椅,拓展了新演艺时代戏曲舞台的演艺样式,为重塑戏曲舞台的流动时空提供了基础。作为整体性的交流系统,剧场这一演艺空间是复杂而多维度的。当下的戏曲也和其他剧场艺术一同正在经历“后戏剧剧场”的转变,文本、舞台美术、音响音乐、演员身体等剧场艺术各种手段的独立性及其平等关系被一再强调。《我的大观园》演出的物理空间,这看似“空荡的舞台”实际上是为戏曲舞台提供了无限潜能。

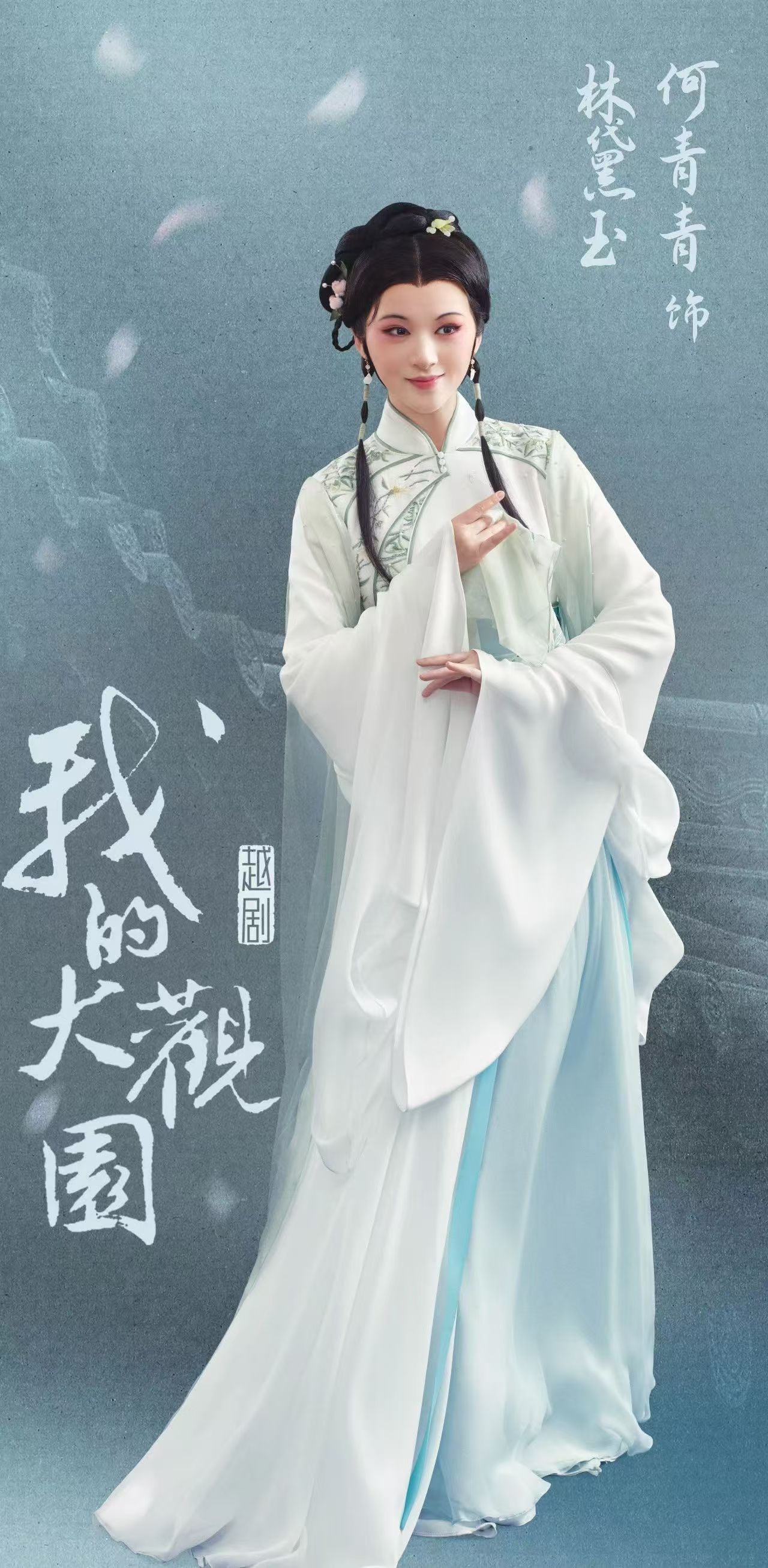

新生代女子越剧演员陈丽君、李云霄、何青青(从上到下)分别全新诠释贾宝玉、薛宝钗、林黛玉。

戏曲现代转型的百年间,从写实话剧、西方现代派戏剧中横向借鉴,使得舞台呈现日益写实化,与戏曲自由写意的审美传统相背离。

文本独具的当代意识、自由时空,伴随着宝玉追忆似水年华时意识流动,舞台上的时间和空间不是通常意义上的客观自然时空,而是随舞台人物的表演而随时随地变换的主观想象的时空。剧中,宝玉要回到过去、回到大观园,只需由十二名年少俊美的小黄门以盛装舞步引路便已完成。这种时空的自由还通过人物的唱念做打来表现,不受灯光和舞台置景限制,人物上场后具体场景被确定,人物下场后场景也随即消逝。如四季风景线中,移动平台和硕大屏风建构出春夏秋冬的多重空间,宝钗、湘云、黛玉、妙玉翩然登场,宝玉则身处景随人移的流动空间,跳进跳出往返于不同的平行时空。戏曲舞台的自由时空不只呈现于人物外在行动,还外化出人物内在的心理空间。如剧中的宝玉挨打,没有实物的道具棍棒,没有贾政王夫人贾母等人,取而代之的是多媒体配合演员滚下台阶的表演,却让在旁的老年宝玉感同身受。导演把剧本的立意升华为抽象性、象征性、比喻性的舞台形象,通过夸张、变形的调度,巧妙地构成一种情感的内在联系,达到“超以象外,得其环中”的艺术境界。宝玉在台阶上的翻滚,实际上是他饱受皮肉之苦和内心折磨时内在情绪外化出的可视直观形象,通过形态化的技艺性程式,与人物内心感受融为一体,增添舞台造型美。

至此,越剧《我的大观园》完成了对经典越剧《红楼梦》的代际传承,展示出女子越剧在新演艺时代的崭新品格,新创出属于以陈丽君为首的新一代浙江小百花的舞台风尚。浙江小百花作为专业的女子越剧表演团体,在四十年的发展历程中,以其角色行当齐全、唱腔流派纷呈、演员青春靓丽,确立了富有辨识度的小百花艺术风格。《我的大观园》在策划之初,就以重现《五女拜寿》中多生多旦多流派承传的女子越剧青春唯美的审美品格为目标。女子越剧,从来都是青春诗意理想的脱俗表达与视觉极致唯美的舞台呈现,世俗与功利从来都不是女子越剧的赢得观众的魅力所在。为此,剧中都是青春男女,除了宝玉、十二钗以及少爷、官人,《红楼梦》中的成年角色一概没有出现,这大抵就是要摈弃宝玉口中的“俗物”,把青春唯美推至极致。

《我的大观园》剧照

回望来路,女子越剧的诞生,既是20世纪中国新文化运动、女性意识觉醒的重要成果,也是剧场化风潮推动的结果。与落地唱书时期的乡村草台越剧不同,女子越剧从诞生之时起便就是剧场艺术,并在20世纪40年代、90年代由袁雪芬、茅威涛引领女子越剧两次实现越剧的舞台观念更新。自陈丽君2023年在短视频和社交媒体走红,2024年参加综艺节目后再次冲上热搜,均印证了戏曲破圈所产生的头部效应。当亿万流量和大众粉丝向陈丽君袭来之时,越剧迎来了新媒介时代建筑于屏幕、网络之上的第三次舞台观念更新。陈丽君的流量背后是新生代对传统文化的自信认同和自觉传播,被他们自称为“血脉觉醒”。这股审美风尚已经演变成一股不可忽视的经济势力,引领着当下的年轻人消费行为,更把戏曲这样的优秀民族传统文化转换成当代彰显时尚流行的个性文化元素。

要清楚地认识到,以陈丽君为代表的这一代女子越剧得到了数以亿计的关注和点赞,机缘既来自于新媒介的流量,但不应忽视其身上有着传统戏曲文化、百年越剧人、几代小百花的托举与承传。无论是在《乘风破浪》的舞台,还是越剧《我的大观园》的舞台上,陈丽君都无愧是优秀的青年演员,繁重的唱念做舞、复杂的舞台调度之下沉稳的舞台节奏、灵动的人物感觉。她的流量背后,是科班训练的十数年血泪磨砺,是戏曲演员摸爬滚打积累的舞台基本素养。在首演舞台上,陈丽君的“这一个”宝玉单纯痴情,演员的生命气质与角色浑然天成,这种痴实际不正是她对越剧的深沉热爱吗?

当然,从首演现场来看,剧目还有提升空间:因时长问题舍弃尾声“归彼大荒山”让意蕴削减,散点式群戏使叙事悬念饱和度不足,多生多旦的流派承传略为参差,核心的关键情节演区过于靠后不够聚焦,种种,瑕不掩瑜。欲做里程碑,先做风向标。越剧《我的大观园》从文本到舞台都在努力开拓女子越剧在新演艺时代的新浪潮,去努力承接戏曲破圈后获得的泼天流量与高度关注,是值得追踪的2025年戏曲现象级事件。

(罗丽,广州文学艺术创作研究院副院长,一级编剧,中国文艺评论家协会理事,广东省文艺评论家协会副主席,广州市文艺评论家协会主席。本文原题为《越剧《我的大观园》:对话文学经典 更新演艺观念》。)

还没有评论,来说两句吧...