菅谷文则,1963年毕业于日本关西大学文学部史学科,所学专业为日本古代史。1981年,作为改革开放后的首位日本考古学高级进修生,进入北京大学历史系考古专业学习中国考古学,指导教师为宿白。

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

从1968年起,曾在奈良县教育委员会任考古技师。1972年负责发掘著名的飞鸟宫遗址,因确认飞鸟净御原宫的位置以及太极殿大殿而取得重要学术成果。1981年主持法隆寺内发掘,明确了若草伽蓝和西院伽蓝的规模及相互关系。1984年主持大峰山顶的发掘,确认了开山与山岳信仰始于天平时代。1986年在奈良丝绸之路博览会期间,组织了丝绸之路文物展,并获得成功。从1995年至2007年,转任滋贺县立大学人间文化学部教授,并兼任大学院教授。2009年至2019年,担任奈良县立橿原考古研究所所长。

此外,还在茨城大学、名古屋大学、大阪大学、神户大学、同志社大学、龙谷大学、关西大学等11所大学及大学院兼职,开设讲座、讲授考古学课程,并在日本国际文化研究所、中国社会科学院考古研究所等机构任客座研究员,同时还担任日本考古学协会常务总理事、日本考古学研究会代表、日本古代武器研究会及东亚铸造学会会长等职。

主要著述有:《鉴耀齐鲁:山东省文物考古研究所出土铜镜研究》(文物出版社,2009年)、《鏡范-汉式鏡の製作技术》(八木书店,2009)、《日本人和鏡》(同朋舍,1988)、《法隆寺昭和資時帳工芸8鏡》(小学館,1988)、《唐史道洛墓》(編著)(勉誠出版,1999)、《北周田弘墓》(編著)(勉誠出版,2000)、《安岳三号墳出行図札》(韓国精神文化研究院、清渓大学,2016、2017、2002年第16卷17号)等计23册及《考古调查报告》21册。发表研究论文400余篇,代表作有《晋の威儀と武器について》(《古代武器研究》)、《中国南北朝の木製刀剣》(《古代武器研究》)等。

菅谷文则教授

你是怎么喜欢上考古的?大概从什么时候开始学习中国考古?有家学传统吗?或者说你曾受到某人的影响?

菅谷文则:应该说是受明治维新的影响。我们家从曾祖父起便失去了所谓的“家学”传承。但是比我年长19岁的大哥是学中国六朝文学的,所以家里藏了很多线装书。初中三年级的时候,老家有一次古坟调查活动,我有幸参加了几天。虽然仅仅是帮忙运运土,但这算是我第一次接触到考古。而真正进入考古学领域则是进入大学之后,由小野胜年先生和大庭脩先生引领入门的。

你在日本哪所大学接受的教育?最初你学的是什么专业?

菅谷文则:1961年,我考入关西大学文学部史学科,主攻中国考古学,师从末永雅雄教授。虽然学的是中国考古学,但当时中日两国尚未建交,两国的研究者也没有往来。考古三大杂志(《考古学报》、《考古》、《文物》)需经香港转入日本,我们看到的时候往往已经是几个月之后了,除此之外没有其他接触中国考古信息的手段。我只好先从日本考古学学起,所以最早的研究领域为日本古坟时代考古。

你在大学学习考古时,哪几位老师对你的影响比较大?

菅谷文则:对我影响较大的老师有末永雅雄先生、森浩一(1928-2013)先生、小野胜年先生和大庭脩先生。

20世纪70年代末,你从日本橿原考古研究所插班进入北大历史系78级考古班留学。当时的北大(包括北京和中国)与今天相比有很大不同。能说说你刚到北京时的感受吗?

菅谷文则:1979年,中国与欧美、日本的留学生交换活动正式开始。与英国、德国的交换是从1979年春节开始的,而与美国、日本的交换则晚到1979年9月。我有幸成为第一批交换生,于1979年9月27日进入中国大陆。当时,所有的留学生都必须先到北京语言学院(现在的中国语言大学)报到,11月起陆续分配到全国各地的大学。当时能接受外国留学生的仅有数十所大学,没有任何研究机构,与如今中国全国的大学、研究机构都可以接收留学生、访问学者的盛况相比,可谓天壤之别。同样,日本方面接收留学生、访问学者的情况也发生了天翻地覆的变化。以我曾经任过教的滋贺县立大学人间文化学部来说,仅在我任教期间(1995-2008)就有4名日本考古(学)研究生到北京大学、山东大学、吉林大学和西北大学留学,同时接收了3名从(中国)湖南省来的留学生,分别为现在湖南大学的向桃初教授、湖南师范大学的冉毅教授和湖南省文物考古研究所副所长顾海滨研究员。

我留学期间(1979年9月-1981年10月)正值中国高等教育的恢复期,留学生极为稀少,很多单位也不知如何与留学生接触。1979年11月,我向北京语言学院外事处提出了想到中国社会科学院考古研究所参观访问的请求,但被教育部拒绝了。后来还是通过新设日本驻中国大使馆里的熟人,坐着外交官的车,在外交人员和翻译的陪同下访问了中国社会科学院考古研究所,并拜见了当时的所长夏鼐先生以及安志敏先生。后来又通过乌恩先生牵线、北京大学宿白先生推荐,我与中国社会科学院考古研究所取得了联系。当时无论是宿白先生的家还是北京大学考古教研室都没有电话,来往于相距较远的北京大学与北京语言学院之间,还真不太容易。

1980年7月1日,我才搬入北京大学的26楼。从1980年9月起,外国留学生不再需要经由北京语言学院,可以直接到接收大学报到。当时,只有北京大学接收考古学的留学生。北大的留学生宿舍“勺园”也于1980年开始建设(1981年建成),并开始接收留学生。早期的留学生,女生住25楼,男生住26楼。

还记得我第一次与宿白先生见面,会面的场所不是在考古系,而是在未名湖南岸的北京大学贵宾接待室(临湖轩),由外事办公室的领导和历史系的张秀成老师陪同。之后,我每周到考古系上一次课,旁听宿白先生每周四下午的考古课。1980年春节过后,老师说我的中文水平提高了不少,应该可以搬到北京大学了,但还没有得到北京语言学院外事处的批准。就这样一直等到1980年的7月1日,我才终于搬到北大留学生(住)的26楼。同年10月,又迎来了德国的罗泰(伯恩大学)、高有德(哈佛大学)和日本的谷丰信、佐川正敏,以及其他来自德国、加拿大、希腊、意大利等国的留学生。当然,那时赛克勒博物馆还不存在。

在北京大学留学1年零4个月的生活非常充实,我得到了考古专业各位老师的悉心照顾。另外,我提出参加发掘调查的请求也得以实现,在夏超雄先生和张秀成先生带领下,前往山东省诸城县前寨遗址参与了短期发掘与调查。当时,我们所有留学生都住在诸城县招待所,每次往返工地和招待所都由警车开道。而同行的78级中国同学却住在工地所在村落的农民家里。直到离开诸城之前,我们这些留学生们才被允许到县城中心转转。从加拿大来的金发碧眼的女留学生一出现在大街上,便引起当时很少见到外国人的当地民众的一阵骚乱,因此被陪同的公安人员马上拉回车里。作为日本人的我为了不引人注意,特意穿了一件当时流行的蓝色衣服混在当地人中,既有作为外国人的感受,也体验到了当地人的生活,至今想起来都觉得很有意思。

还有一件事令我难以忘怀,在香港举办的世界杯排球决赛,中国队战胜了日本队,夺冠了。大批留学生和在校生以及他们的朋友聚集在26楼的2层,围在当时并不普及的黑白电视机前观看比赛实况转播。当中国队夺冠的那一刻,所有的人,包括留学生们,兴奋至极,一起叫喊着来到北大三角地,不知是谁燃放了鞭炮,还有人从学生宿舍窗口扔下燃烧的纸片。广场上人山人海,大家又从西南门涌出,来到中关村,开始往东行进,队伍中有人举着燃烧的扫把当作火把。当行进到三叉路口附近时,校领导宣布,一旦女排队员回到北京,将在第一时间邀请她们来北大与大家见面。于是,队伍才全部掉头返回校园。后来,当女排队员们真的来到北大操场的时候,欢呼声震耳欲聋。我当时坐在靠前面的第三、四排,亲眼目睹了那个激动人心的场面,体验到了那种可以改变历史的能量。以前只是在书上读过,也曾听一些北大老师讲过1949年10月1日新中国成立前夜天安门广场的情形。那一天,我好像也感觉到了那种能量。

你在北大跟随宿白先生学习魏晋南北朝-隋唐考古。请谈谈你对宿白先生的印象和交往。

菅谷文则:除了上宿白先生的课之外,每周四我还要到宿先生的家里接受个别辅导,时间是傍晚7点到8点。我清楚地记得,宿白先生当时住的是北大10公寓3层,对门是教宋代历史的邓广铭教授。这种一对一的辅导一直持续了一年半,除了宿先生出差或者我自己外出之外,基本上每周一次。每次都是我问问题,先生作答。我记得第一次准备的是在日本读报告书时就想了解的一个问题,什么是“五色土”?之后还问了一些关于隋唐考古方面的问题。先生总是非常认真地回答我的每一个问题,并一边绘图一边作答。一个月之后,我带着刚买的一本书向先生请教,于是辅导方式变成了一周之内读到第几页,下次见面要复述所读的内容。当时先生笑着对我说:“你提的问题很有深度,但你的中文却只够小学生水平。”有时,安家瑶、陈英英同学也会陪我一起去先生家里,他们还帮我制定了西安、洛阳等地的参观计划,以及选择、介绍见面的人等。1980-1981年那会儿,外国人从北京去其他地方必须要申请国内旅行证。首先要征得宿先生的同意,然后再到历史系办公室申请,最后由留学生办公室发放旅行证。后来,当我1981年8-9月回国的时候,已经改为到北京饭店西侧的外事办公室直接申请,交了手续费之后,第二天就可以拿到旅行证。但拿到旅行证之后,还要到留学生办公室领取全国粮票。有些留学生会借机多申请一些粮票,然后到中关村的农贸市场从农民那里换烤白薯、水果等。当时,农民是不发粮票的,全国粮票比地方粮票更吃香。

1981年8月4日,我有幸跟随宿白先生参加了为期两周的敦煌石窟参观访问,同行的还有安家瑶和陈英英。宿白先生乘飞机到兰州,安、陈两位从北京乘坐火车,我则是在参观完了江南的博物馆和遗址之后,从上海乘坐火车,最后大家在莫高窟汇合。先生们住在莫高窟的招待所,而我在头三天被安排在市内的县招待所。因为8月7日邓小平、王震等国家领导人要来视察敦煌石窟,莫高窟招待所不允许接待外国人。安家瑶有个初中同学的父亲刚好是邓小平的随行人员之一,托他们的福,我有幸在数米开外目睹了中国国家领导人的风采。当时,常住北京的常书鸿、李承仙两位先生也赶回敦煌陪同领导人,并随行担任讲解。经由宿白先生的介绍,我见到了常先生夫妇。

敦煌石窟的访问结束以后,工作人员开车把我们送到兰州,并安排我们参观了博物馆、炳灵寺石窟等。但就在我们返回北京的前一天,因为暴雨,兰州以东的列车全部停运,我们被困在了兰州。当时在兰州可以接待外国人的饭店只有兰州饭店一家,因为房间不够,我竟然和宿白先生在一个房间住了两晚。宿先生第三天乘飞机回到北京,因为留学生不允许乘坐直航北京的飞机,我只好经由长沙飞回北京,而去东北参观旅行的日期就在第二天。当时订飞机票不像现在这么简单,需要一段一段地买,从长沙飞回北京的机票是托一位叫何介钧(湖南省文物考古研究所)的朋友帮助买的。这也是我第一次在中国国内转机,发生了一件不可思议的事情,长沙飞往北京的飞机竟然要在太原停留三个小时,让乘客吃午饭。相比之下,安家瑶他们就更惨了,她俩从兰州乘坐长途客车,辗转了好几天才回到北京。经宿白先生介绍,我有幸结识了各地的很多学者,并与他们进行交流。比如西安的王仁波先生、新疆的王炳华先生、吉林的林沄先生等。宿白先生不只教我们考古学,同时还承担了建筑史、古文献等方面的课。

除了宿白先生,我还上过北大其他几位老师的课,包括严文明先生、俞伟超先生、邹衡先生、高明先生、李仰松先生等。另外还上过周一良先生专为留学生开的课。记得因为教室不够,严先生的课是在晚饭之后,印象很深的是教室特别地冷。俞伟超先生经常来到26楼下面,坐在一楼的椅子上给我们讲“文化大革命”中的故事,结合1949年9月30日建国大典前夜的兴奋情景讲述以帝王为中心的汉代考古,以及《汉书》中的记载与实际情况的差异等。(他)还给我这个中文听力跟不上的留学生补过课。在他转调到中国历史博物馆(现在的国家博物馆)以后,我每次到北京都会专程去拜访他,也因此促成了信立祥先生在日本橿原考古研究所访问工作两年的机会。有关南海水下考古项目的开展,也是在俞先生督促下,由我协调日本方面的田边昭三先生最终实现的。这件事也可以说是我留学北京大学的成果之一。

邹衡先生的课是通过陶器了解商王朝,因为听不懂先生的方言,我是通过其他同学的辅导才勉强跟上。邹先生还曾邀请考古专业的留学生们到他家里做客。给我印象最深的是我们在日本的唯一一次见面,先生赴美国讲学,归国时途经日本大阪,深夜接到先生打到家里的电话,要我第二天早上9点赶到伊丹机场。原来从美国出发时可以带2件行李,但从日本到北京却只准带1件,超出的部分需要额外收费。先生把他一半的行李分出来交给我,让我下次去北京时带给他。

至今还常常想起高明先生的古文字课。我留学之前没有学过古文字学,所以从先生那里学到的东西受益至今。回国前收到先生的一本新著,想请先生签个名,结果不但得到了签名,先生还抄写了《论语》的“学而篇”,其中有孔子的名句“学而时习之”,因为当时(1981)社会上有批判孔子的思潮,先生还嘱咐我把书放在箱底带回日本。

回国以后,你常回来与中国合作开展一些考古调查和发掘,特别是与宁夏文物考古研究所的合作机会较多。能否谈谈那个阶段的工作?有哪些重要的发现和收获?

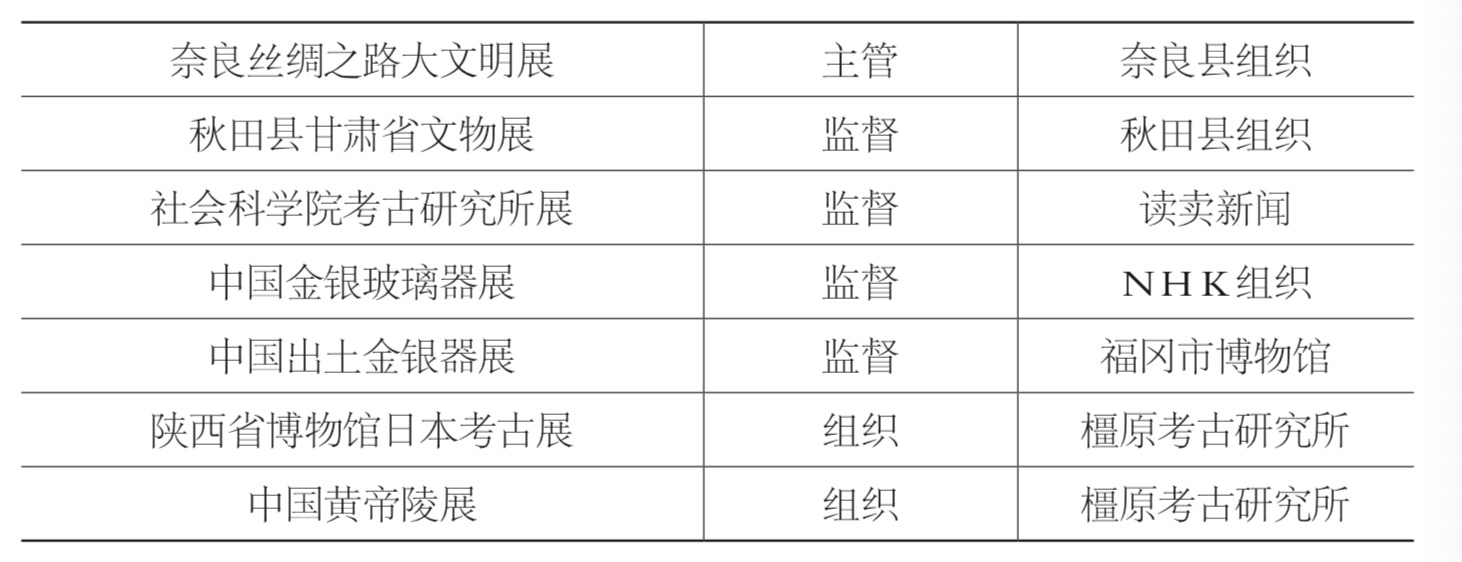

菅谷文则:1981年10月我在北大的留学结束,回国后我主要从事法隆寺的发掘和调查。之后曾多次参与组织中国的文物展(如下表),并邀请多位中国考古学家来日本访问。

从1990年起,我参与了一个为期数年的中日合作研究项目——“中日古代稻作文化的关系探索”(由西日本新闻与佐贺电视台资助)。当时中方的项目负责人是严文明先生。除了严先生为此多次来日本之外,我们还邀请了中方项目组的其他成员,如游修龄以及来自云南、浙江、江西、上海等地的专家。

我与中国社会科学院考古研究所(白云翔为中方项目负责人)的合作研究项目为“铜镜及其铸造”,自2000年开始一直持续到现在。我们调查研究了所有从山东省、河南省出土的两汉时期的铜镜,出版了山东省的铜镜出土总目录,以及有关战国时代齐都临淄铜镜铸造模型的研究报告。

与新疆维吾尔自治区博物馆的合作项目是对改革开放以后从新疆库车县出土的萨珊帝国金银币的调查研究,相关的报告已出版发行。西北大学文博学院的冉万里教授正在准备报告书的中文版发行事宜。

2011年,我们与陕西历史博物馆合作,在西安市举办了一次“日本考古展”,展期为2011年11月21日-12月11日,展品是从橿原考古研究所精选出来的一批旧石器到平安时代(794-1192)的藏品。自1973年以来,中国考古展在日本的展出已经超过100次,而日本的考古展在中国展出还是第一次。当时日本驻华大使、陕西省副省长等出席了开幕仪式。

迄今为止,我已在《东南考古》等杂志发表过数篇中文论文,在宿白、徐苹芳两位先生的纪念文集上也发表过文章,当然还发表了多篇以唐代研究为主题的日文论文。另外,经中国国家文物局批准,有关宁夏固原的调查发掘报告,包括中文版(文物出版社)与日文版(日本勉诚出版社)均已出版发行。

作为第一批留学中国的日本考古学者,理应成为中日考古、文物界之间交流的桥梁,这一点我自认为做到了,今后也会在自己的有生之年继续努力。“我是北京大学考古系培养出来的”,这是我经常说的一句话。

你所研究的领域包括东西文化交流的重要时段,特别是在粟特人来华这个方面的研究颇有些建树,请谈谈你在这方面的研究以及日本和中国在这个领域的研究与交流情况。

菅谷文则:粟特人在很多方面对唐文化的发展有巨大贡献。20世纪20年代以来,这类研究在文献学等领域,特别是音乐史和舞蹈史方面取得了很大进展。随着陇海铁路洛阳段的修建,清理出许多北魏至隋唐时期的墓志及石棺,这些材料使我们对粟特人来华、安禄山、史思明等历史事件与人物有了更为明确的了解。宿白先生的老师向达先生(1900-1966)是这方面研究的先驱者。1996年,我参与了宁夏固原史道洛墓的发掘调查。除了墓志铭之外,从这座墓中还发掘出了东罗马时期的金币、陶俑、木俑,以及墓主的头骨。当时委托中国社会科学院考古研究所的韩康信研究员鉴定这件头骨,为了不影响判断,作了所谓的“影子评估”,即没有告诉他有关这件头骨的任何信息,如墓志中有关粟特人史道洛的记载。头骨是由我跟宁夏的罗丰、卫忠三人一起搬运去的。当时,韩研究员听说是从唐墓出土的头骨,很不想接手。后来还是(我们)先把头骨交给了他的师兄,再由他的师兄出面说服他接手。大约一个月之后,我在固原接到他的电话,说鉴定结果出来了,是白色人种(Caucasoid高加索人种)。这时我才把墓志的事情告诉他。随后,我马上将这一消息告诉了宿白先生、徐苹芳先生,陕西省考古研究所的韩伟先生和西北大学的王世和教授等。在当时,从西安唐墓出土的人骨并不会引起很多人的关注,而我用自己的研究方法推测出土的人骨应该是粟特人,并得到了验证。在秦墓研究领域,也有关于秦始皇陵出土修陵者人骨的研究,但除此之外的调查(中),只对人骨性别进行鉴定。可以说,我的研究是将人类学与考古学结合起来的一个典型案例。研究证实史道洛是粟特人。以往通过文献资料推测他为粟特人与汉人的后裔,或粟特系的汉人,现在这些结论得到了修正。之后,固原一些没有墓志的墓葬中出土的人骨也被确认为粟特人。西安北郊大明宫区的史君、安伽墓出土的人骨经测定也被确认为粟特人种。近年来,遗传学的研究分析也证明,在大唐的官僚、军事组织中存在汉人以外的人种,这些发现提示我们可以从另外的角度去理解唐墓壁画中的人物形象。

天平胜宝五年(753),鉴真和尚东渡的随行人员中就有粟特人安如宝,表明扬州粟特商人也加入到了东渡行列之中。关于这一研究,可以参见我的文章《鉴真弟子、胡人安如宝与唐招提寺药师佛像的埋钱》(《鑑真弟子胡国人安如寶と唐招提寺薬師像の埋銭について》)。此论文已被译成了中文。

2015年,橿原考古研究所与奈良县立大学开始了一项合作研究“粟特人与拜火教”,并召开了有德国、塔吉克斯坦、印度、中国等国学者参加的研讨会,并于2017年10月召开了第二次研讨会。研究结果显示,现在伊朗人(古代的萨珊王朝)的粟特教“礼仪、墓制”与阿尔巴尼亚、乌兹别克斯坦地区3-8世纪的琐罗亚斯德教的“礼仪、墓制”存在较大差别。从固原、西安等地粟特人的墓制也可以看到明显唐化的琐罗亚斯德教,这给我们带来了一个新的研究课题:如何看待佛教与琐罗亚斯德教的关系?两教合一是一部分学者的观点。

从绘画史与民俗史的角度看,琐罗亚斯德教分支之一的摩尼教绘画作品主要分布在福建省周围。这些绘画作品在中国、日本、美国各地多有收藏,但大多被当作佛教的“十王图”或“十王十戒图”。虽然与考古学没有直接关系,但这些研究可以说是从中国粟特人研究领域中派生出来的。宿白先生早已注意到曾经影响唐文化的外来因素并非来自萨珊王朝——即波斯中部文化,而是来自以乌兹别克斯坦为中心的中亚地区,这一观点后来也通过齐东方教授的金银器研究得到论证,期待今后能有更大的发现与突破。

能否谈谈你与中国考古学界一些老先生的来往和(你的)印象?比如说,中国社会科学院考古所的徐苹芳先生、王仲殊先生、安志敏先生和杨泓先生等?他们在日本考古学界有着怎样的影响?

菅谷文则:不光在留学期间,就是学成归国后的40多年,我也得到了很多中国考古学界、历史学界老师的指导与帮助,并一直心存感激。留学期间,中国有一部分地区尚未对外开放(比如当时的北京丰台区),但我还是访问了很多地方。我访问过的单位有北京大学、(中国)社会科学院考古研究所、吉林大学、西北大学、西安碑林、敦煌研究院、浙江考古研究所、江西省社会科学院、山西大学、广州市博物馆、新疆(维吾尔)自治区博物馆、上海博物馆、湖北省考古研究所等。之后,对外开放的地方逐年增加,到现在已经全部开放,与中国研究交流的机会也越来越多。

徐苹芳先生作为元大都研究者的大名,在我留学之前就知道了,第一次访问考古所时有幸与先生相识。之后,不管是我在中国还是在日本,都得到了先生的很多指导。20世纪90年代,先生从所长位置上退下来后,我还到先生在北京的四合院拜访过几次。徐先生担任所长期间,经日本读卖新闻社事业部的努力,(中国社会科学院)考古研究所在日本的展览得以实现。其中,妇好墓的出土文物在当时的日本社会引起了极大的反响。这次展览也促成了很多中国学者来日本,加深了中日学者之间的交流。

最令我难忘的是与杨泓先生的研究交流。橿原考古研究所的第一任所长末永雅雄先生(1897-1991)是日本古代武器研究的先驱者,研究水平极高。他认为应该邀请中国学者来日本访问研究,于是在1983年向中国社会科学院考古研究所发出邀请。在夏鼐先生的努力下,这一活动得以实现。当时只有副研究员以上职称的人才能去海外出差,之后助理研究员也可以了。于是橿原考古研究所、关西大学、京都大学、东京国立博物馆、九州大学等机构先后有中国访问学者前来交流、研究、讲学。对这件事最为高兴的是当时尚健在的一些“老北大”,比如关野雄(1915-2003)、三上次男(1907-1987)、江上波夫(1906-2002)、小野胜年(1905-1988)、日比野丈夫(1914-2007)等老先生。1958年首次访问中国的日本考古学访问团成员,如冈崎敬(1923-1990)、樋口隆康(1919-2015)、敦煌学研究者藤枝晃(1911-1998)等,与中国访问学者之间的交流与相互理解可以说是另一种成果。如杨泓先生以及之前来日的宿白先生的高研究水准,给日本学者留下了极为深刻的印象。对于宿白先生对云冈石窟与居庸关的研究,以前京都大学人文科学研究所的学者是持反对意见的,通过这次交流,双方终于得以相互理解。这次交流还使解放前的日本留学生重新捡起了中文,宿白先生也想起了日文。

我与王仲珠先生之间有关三角缘神兽镜的讨论,可以参考我写的悼文,这里就不重复了。与张政烺先生的会面是在1981年8月,经北京大学80级的邢军介绍,我到位于东长安街的张先生家中拜访了他。张先生是著名的古文字专家,当时送了我一幅字“妇好”,并笑着和我说,“你可以将其理解为你有一位好夫人”。回国后,我将这幅字裱糊好,并在我太太生日的6月3日那一周将其挂在家里。我准备将这些题字、书信等作为考古学史料移交给橿原考古研究所。

也请你介绍一下你所熟悉的做中国考古研究的日本老一代学者,以及他们所作的学术贡献。

菅谷文则:在留学北京期间,我有好几次被问到“滨田耕作(1881-1938)先生是否还健在?”“梅原末治(1893-1983)先生和水野清一(1905-1971)先生还好吧?”可见当时中日学术界之间隔绝了有多久。滨田耕作先生在我出生之前就过世了。水野清一、冈崎敬(1923-1990)、樋口隆康(1919-2015)等中日建交之前的学者,为了能更接近中国与韩国,对长崎县对马(即《三国志》里的对马国)进行了考古学调查。冈崎、樋口先生曾好几次对我说,非常遗憾没能去中国留学。

中日两国一衣带水,两国考古学界的联系非常紧密。近些年来由于两国政治关系陷入低谷,学界的交流也不是很乐观,这不是我们想看到的。对此你怎么看?如今日本的年轻人又怎么看?

菅谷文则:“学问无国界”。两国的考古学界都应该抱着这样的理念去切磋、交流与合作。我曾在中国求得一幅字:“枯鱼过河泣。”这里的枯鱼是指与中国断绝的日本,而河则指文化上的祖国之河——黄河。亚洲各地的古文化研究离不开与祖地中国的比较研究,这一直是我的一个研究信念。

【本文初发表于《南方文物》2019年1期;后收入《穿越古今:海外考古大家访谈》,上海古籍出版社,2020年。澎湃新闻经李水城教授授权刊发。】

还没有评论,来说两句吧...