【编者按】江苏省社会科学院研究员、原历史研究所副所长孙宅巍先生今年84岁,他毕业于南京大学历史系,自述跑了21年的“江湖”,在1984年才正式与南京大屠杀研究结缘,40年来深挖遇难人数这口“井”。他认为30万这个数字是准确的、有充分根据的,没必要过分精细,更没必要再去提高数字。孙宅巍先生写作、主编专著10余部,发表论文百余篇,除南京大屠杀外,也精于孙中山、蒋介石、陈诚、陈仪、孙立人、吴国桢、唐生智等民国人物研究。此外,他还是29年前张纯如赴南京采访大屠杀幸存者的主要联系人。

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

澎湃新闻·私家历史对孙宅巍先生进行了口述历史访谈,谈及他的人生经历、学术研究以及对张纯如的回忆。以下是他的口述实录。

孙宅巍先生

与南京大屠杀相遇

我1940年出生,从小在扬州长大,幼年时有过被父母带去乡下逃难的经历。我的家人对南京大屠杀不太清楚,但父母对我讲过日本鬼子在扬州的屠杀,说鬼子有一次在万福桥上用机枪扫射,屠杀了400多名民工。这件事对扬州人民来讲是深仇大恨,人尽皆知。

我见过日本士兵在扬州的城门站岗。那是在四五岁的时候,大姐带我在扬州城里转,我看到了。我跟姐姐也到过日军的司令部门口捡煤渣,回家当燃料烧。日本兵看到了就把狼狗放出来咬我们。那个时候我还小,不懂什么民族矛盾,只是直觉上对日本军队很恐惧,觉得他们很可怕。

17岁时,我考到南京大学历史系读书。南大毕业以后,我7年当兵,7年做工,7年在政府机关做秘书。用我去世的老伴的话讲,我 “跑了21年的江湖”。她说,你再这样下去,你就真变成一个“跑江湖”的人了,不学无术,也没个专业。

我大学毕业以后分配到南京军区政治部,最高军衔是中尉。本来1965年要升上尉,但那时候取消军衔了,所以我最高军衔就到中尉。1969年我被要求复员了,粉碎“四人帮”以后落实政策,才承认了我们这一批军官是转业,不是复员。

“文革”开始的时候我还在部队里,被派到浙江去支左。我去过台州军分区的温岭县人武部,也到过海岛调研。浙江省革命委员会成立后,我进了革委会的文教组,负责给大学生分配工作。这个工作需要外调,给大学生分配工作要去他们的家乡做政治调查。

1969年部队给我两个选择,要么到淮阴的生产建设兵团,要么就复员。我说我愿意复员,有两个原因:一是生产建设兵团军民混在一起,麻烦比较多,我不愿意介入。二是如果复员,就可以把爱人调到我这边来。当时我爱人在上海,在交通部的上海船舶运输研究所办一个叫《中国航海》杂志。她跟我是南大同学,她是学气象的。

1970年我复员后,分到南京机床厂。这厂很有名,在南京是机床行业的第一块牌子。我开了两年车床、两年铣床。后来他们发现我能动笔杆子,就把我调到党委宣传科、党委办公室。去了以后,我专门写机床厂以及党委的工作计划、工作总结,报到南京市里。市里说,机床厂的文件写得好,就把我调到市委组织部当秘书。

我在组织部待了7年,做文秘工作。7年以后,组织部准备调我到市委党史办去办《南京党史》内刊。我觉得到市委党史办,官不官,民不民的。你说是官吧?实际是去办业务杂志的。你说是去搞历史研究吧,它又是个政府机关。与其这样子,不如到大学或科研单位去。

1980年代初,南京大学领导曾写信给组织部长,要借调我到南大去教书,实际就是想调我过去,但组织部没放。那时候各单位都在找“文革”前的大学生,因为他们晓得这批人有真才实学。后来经过一番周折,1983年我就到江苏省社会科学院工作了。

1983年年底,由南京市的市长张耀华出面批示,南京市政府的副秘书长张允然牵头,要建一个南京大屠杀的修史、建馆、立碑工作领导小组。他们就把我们这些科研单位与南大、苏大、南师大等一批搞历史研究与教学的同志集中起来,专门负责修史。这件事起因是,1980年代初,日本右翼老是否定南京大屠杀,群众就写信反映,要求给南京大屠杀遇难同胞建纪念馆、立纪念碑等等。有了底层的声音,事情就这么做起来了。

说来也巧,牵头的张副秘书长是我在扬州中学读初中时候的教导主任。他不认识我,但是我知道他,我就在他手下工作。段月萍是比我高一班的南大同学,她是修史、建馆、立碑领导小组的工作人员。段副馆长是一本活字典,纪念馆怎么建立的只有靠她讲,第二个人说不清楚。比她老的都不在了。

南京大屠杀这个事情我原来知道,因为我们在读书的时候从中国古代史到近代史、现代史,一直学到中华人民共和国建国。大多数人可能不太注意,我也只是听到老师提过一下。那个时候没有把南京大屠杀作为一个重大的历史事件来看待,只知道有这样一件事情。比如说像遇难人数30万这些情节,并不怎么清楚,只知道日军攻占南京以后杀了很多人。

1983年我参加了这个小组,这个小组的任务是三件事——修一本史书,建立一个纪念馆,再立一批纪念碑。那时候我刚到江苏省社会科学院,基本上确定了搞民国史这一段。因为跟张宪文老师的关系比较好,我就参加了他的研究团队。张宪文老师高我三届,现在也90多岁了。社科院就让我去参加市里的南京大屠杀研究这项工作。社科院一共去了3个人。我就从此钉在这个课题上了。

当时如果不派我去,也许我这一辈子跟南京大屠杀也没有缘分。就是这样一个偶然的机会,去参加了这项工作。1983年12月去的,1984年正式开始工作,到今年正好40年。

当时跟幸存者接触、跟慰安妇接触以及去参观一些纪念大屠杀的遗址,我都很震撼。南京大屠杀对南京人民、中国人民来说,确实非常悲惨。30万条人命,每一个人的被害都是一个家庭的崩溃,所以影响范围远不止这逝去的30万人。大屠杀的暴行尽管有发生的时间范畴,但影响是长远的,直至今天。哪怕今天对幸存者有一些照顾慰问、医疗补助,也不能消除他们心中深深的伤痛。他们个人和家庭的命运是无法改变的。

我经常带国际友人、研究者去看大屠杀的纪念碑。我感到,南京是一片浸透了死难者鲜血的土地。南京的大街小巷、城里城外都经历过日本侵略军的屠杀。我到学校去给学生做报告时讲,你们今天生活的这片土地浸透了遇难的南京人民的鲜血,我们要记住这一段痛苦的历史。这是我采访幸存者、看到纪念碑,最基本的感受。我不止是流泪,我是心中在滴血。

“30万”这口井,我挖了40年

我从研究南京大屠杀开始,就把30万遇难人数的考证问题作为一口井,一直挖下去。研究了40年,这口井就挖了40年。有许多的资料,我在反复看,有些书翻得散掉了、资料重点的章节翻烂了,又重买一本来。资料就是常看常新,每看一遍都会有新的收获。

我不支持一些学者提出的“35万”这个数字。我认为我们与日本右翼争论的核心应该是:南京大屠杀到底存在还是不存在,规模是大还是小?我认为30万这个数字是个约数,也是一个确数。没必要过分精细,更没必要再去拔高。

我的依据主要是一些比较大的集体屠杀的数字和收埋尸体的数字。比如长江边的中山码头屠杀了多少,煤炭港屠杀多少,汉中门屠杀多少;另外依据慈善团体收埋尸体的记录,比如崇善堂收埋多少具,红卍字会收埋多少具。此外,还要考虑到有一部分尸体没有计入,比如被推到长江里,不知道顺水流到哪去了或者腐烂了没被收集等等。所以根据以上两方面的数字,可以认定有30万人以上被屠杀。

日军没有准确统计过屠杀数字。那些从屠杀现场侥幸活下来的幸存者,对屠杀多少人有一个大概的印象,比如三千人、两万人,有说是五万人等等。法庭经过大量调查,认定有30万人被屠杀。后来因为日本右翼抓住这个问题不放,我就在屠杀的数字上做了深入的研究。

我参加修史小组工作以后,负责写尸体掩埋这一章。当时我手上有几个主要慈善团体的记录:崇善堂埋了11万具,红卍字会埋了4万多具,两家加起来就15万具了。还有红十字会埋了2.2万余具;伪政权的高冠吾在灵谷寺附近建了一个大墓,叫无主孤魂墓,埋了3000具;下关区一个伪区长经手收埋了3240多具尸体,等等。这些数据都有档案和文字记录,我认为是比较可靠的。因为他们在记录这些数字的时候,动机不是为了跟某一个人争论总共屠杀了多少人,而是出于别的动机。比如,有的是为了要汽油——还要收埋尸体,但汽油不够了,现在外面还有多少万具还没有收埋,已经埋了多少万具了——然后列个表出来。再比如,有的是从现场逃出来,给政府写了报告要救济,说在现场看到日军分批屠杀中国人,每批一百个人,总共杀了多少批,死了几千人,现在生活无着,请求政府救济。当时的记录都是出于这些动机,所以没必要夸大。就算把3万人说成3000人,他一样可以向政府要到救济,是不是?他一样可以向伪政权要到汽油。所以文献档案记载的这些数字应当是比较可靠的。

通过整理档案,我发现掩埋尸体的慈善团体不止三四家,实际一共有8家。后来我发现伪区政府也收埋尸体了,当时的第一区公所、第二区公所、第三区公所、第四区公所、下关区公所的每月工作报告都有收埋尸体的记录,这些工作报告在南京市档案馆都有存档。所以我把研究收埋尸体的组织机构的范畴从慈善团体扩展到了伪政府,开始研究伪政府的工作报告。后来发现有一些市民群体自发的掩埋尸体,这些群体不是慈善机构,就是一些人看到中华门这一带到处都是尸体,既不卫生又影响市容,同时对生命也不尊重,出于好心,他们自发组织起来,挖一个坑,把死难者遗体掩埋掉。到审判战犯的时候,这些人也出来报告,说我们几十个人组织起来工作了一个月,亲手埋了7000人。这个数字应当也是可靠的。

这样一来,死难者尸体数量的收集就有3个渠道了。第一个渠道是慈善团体,第二个渠道是伪政权,第三个渠道是市民群体自发集合。后来我又找到了第四个渠道——日军的记录。日军也处理了一部分尸体。日军日记里记录,有的是当场放火,把尸体烧掉了,或者把尸体甩到长江里去,顺水流走。还有日军动员一些军人,比如派100个人到杀人现场去把昨天杀的人拖到战壕里面,用土埋起来,类似这样的也有几十件。

随着新材料的不断出现,我们统计出的死难者的人数直到今天还在增加。比如,我的《“数”说南京大屠杀》这本书今年3月份出版,里面的死难者数字是出版前最新统计的,但是半年过去,这个数字又提高了,因为我又找到了新材料。已有的数据都有出处凭据,不会减少,有记录的死难者人数只会随着新材料发现不断增多。

南京大屠杀研究的四个阶段

日本和中国的民众都很重视南京大屠杀,经常会在网上看到相关讨论。我有这样几个基本观点:第一,日本侵华和南京大屠杀的罪魁祸首是日本军国主义。今天的日本人民,尤其是今天日本的青年一代,他们没有责任,不要纠缠到他们身上去——当然,今天所有的日本人必须正确对待历史。我们今天对抗日战争、南京大屠杀进行研究,对日本的军国主义进行声讨,不应当妨碍中日两国人民之间正常的经济和文化交流。现在有些舆论针对日本料理、日本风情街,或者中国人穿了日本服装就一通声讨,好像这样大逆不道一样,我并不赞同。我在美国看到许多城市有唐人街,搞中国的一些民俗,过年、赛龙舟、舞狮子。我认为正常两国人民的交流不应受到历史阴影的影响。

第二,我们铭记历史是为了以史为鉴、吸取教训,军国主义是万恶之源,我们不能让它死灰复燃,但也不要把两个国家之间的仇恨延续下来。

第三,我们珍爱和平,同时也必须警钟长鸣。和平是可贵的,但树欲静而风不止,总是有一些人对军国主义念念不忘,还想去侵略别的国家。这样的人在今天的日本和一些西方国家还是存在的。我们必须对这些人和他们的想法保持高度警惕,才能保持长久的和平。

下面我想谈谈对南京大屠杀研究的几点看法。

我们国家对南京大屠杀历史的研究经历了四个阶段。我们对南京大屠杀的研究已经有60多年,始于1960年南京大学高兴祖老师的研究工作。那一年,他把南京大屠杀作为个人的历史研究课题提出来,组织了几位老师和7名同学参加这个小组,收集档案、调查幸存者。从那时算起到今年,已经有64年。在这60年多年的研究中,我们走过了四个阶段,有四个有标志性意义的著作。

第一个阶段,1960年开始,南京大屠杀研究进入起步阶段。高兴祖老师南京大屠杀研究的课题,最后形成了一本书《日本帝国主义在南京的大屠杀》。这本书体量不大,只有7万字左右,是本内部出版的小册子,但具有里程碑的意义,而且是一块奠基石。高兴祖老师作为开先河者有重要的贡献,是我们不可以忘记的一位权威学者。

第二个阶段,是上个世纪80年代南京市政府主持编修的一本书,叫做《侵华日军南京大屠杀史稿》。这本书就是我和高兴祖、段月萍等参加的修史小组的成果,在1987年出版。它的主要意义在于,它是我们国家第一本也是迄今为止唯一一本官修的南京大屠杀史书。这本书体量也不大,17万字,但是它向世界公告了官方对南京大屠杀的定论,里面明确提出了“30万”这个数字,意义重大。

第三个阶段,是1990年代由我主持的一个国家课题,课题的名称就是“南京大屠杀”。我请了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、南京市档案馆和中国第二历史档馆的相关专家做副主编,成果是出版了《南京大屠杀》,得了国家的优秀成果三等奖,也得了江苏省哲学社会科学优秀成果一等奖。后来这本书两次被译成日文出版。这本书的意义在于,把南京大屠杀研究从单纯的史实研究提升到学术性和理论性的高度。

第四个阶段,是21世纪以后,由张宪文教授在他之前主持编写72本南京大屠杀史料集的基础上,编写了《南京大屠杀全史》,上中下三册。72本史料集收集了中国、日本以及第三方的资料——英国、美国、德国、俄罗斯、意大利等等,很全面。我认为《全史》不论资料、结构还是理念,都把南京大屠杀的研究提升到全新的高度。到目前为止,在世界范围内还没有另一部著作能够达到这样的高度。

三个“新”、两个“呼吁”

下一步我们南京大屠杀的研究如何做?我认为,南京大屠杀的研究任重道远,永无止境。尽管目前已经有了海量资料性著作和学术研究著作,但是这一课题仍然存在广阔的研究空间,有大量的问题有待解决。

我觉得要注意三个“新”。第一个“新”,要研究新资料。资料是历史研究的基础。我认为新资料包含着两层含义:一个是指从无到有、从尘封到问世的资料。比如南京卫戍军的第四十四号作战令,过去一直被尘封,后来日本友人发现,我们才知道有。我们可以从四十四号作战令里得知一些新的史实,比如可以分析唐生智那一天的行动是什么,他的思想活动如何。另一个含义,是要通过重新阅读、理解、诠释手上既有的资料,去发现新的内涵。举个例子,只要研究南京大屠杀的人,都知道唐广普。草鞋峡集体屠杀5万多人,他是我们找到的唯一幸存者。我们一直认为,他的价值就在于证明日本军队在那个地点、那一天进行了一场大规模的屠杀。但前年通过研究唐广普的口述和大量日军日记,我认为在12月16号和17号这两天,中国被囚禁的数千名战俘曾在幕府山和草鞋峡两次进行了集体暴动,在暴动当中还打死了7个日本的官兵,打伤了十几个。许多人都说南京人民被屠杀了30万,好像都没什么反抗,尽管有报告一些反抗事件,但规模一般比较小。通过唐的口述发掘出这两次暴动,他从一个大屠杀幸存者变成了我们所能够找到的、在战后唯一活着的、参加现场暴动的一个幸存的见证者。这样,他的价值就更大了。同样是唐广普的证言,我们从另外一个角度就能得出新的认知。

第二个“新”,是要有新视野。历史研究,视野很重要。你的视野是不是开阔,开阔到什么程度,大有讲究。一般来说,南京大屠杀的研究视野应当定位于南京大屠杀的时空范畴里面,我专门写过一篇文章,探讨南京大屠杀的时空范畴。时间,是它的起止时间;空间,南京城里当然包括,南京城外也有,那空间到底有多大,江北是不是也在内?我都做了考证。基本的视野也就是这么大。但是最近我在想,南京大屠杀研究的视野还可以再开阔,我想可以拓展到整个长三角地区。因为南京大屠杀没有一个正式宣布开始的日期,日军从长三角地区的金山卫、吴淞港那里登陆,从浙江嘉善、沪宁线、宁杭公路一路攻向南京,这种军国主义的野蛮性、残忍性有一个逐步演进、递增的过程,在南京达到最高峰。他们的想法是,南京是中国的首都,在首都大开杀戒,就可以就叫你不再敢反抗,从而以中国的失败结束这场战争。南京沦陷后,日军的暴行又有少量的外溢和扩散。扩散到哪里?江北、扬州、安徽这一带。所以如果我的精力允许,下一步我将会把研究范畴从南京附近扩展到长三角地区,来研究日本军国主义如何一步一步的演进,最后升级到南京大屠杀。

第三个“新”,要找到新视角。在南京大屠杀当中有多种视角,基本视角就是日本军队的“杀烧淫掠”这四个方面。杀人是主要的视角,其次是放火,第三是强奸妇女,第四抢劫我们的财产、文物、图书。但除去这几个基本视角,我认为研究要深入下去,还必须找寻新的视角。最近几年一些学者找到的一些新视角很值得点赞。比如说张连红教授,他把南京安全区作为视角,专门研究安全区里面的外国人、中国人以及安全区怎么和日本打交道。

张生教授写了一部《南京大屠杀研究》上下册,主要把南京大屠杀研究从对幸存者、遇难者这些群体扩展到整个南京市民。他们在当时怎么生活,今天又是怎么生活?今天的生活主要研究日军对市民的侵害时至今日仍在影响他们的身体、心灵和家庭。我采访过一个慰安妇,见到她的时候她已经80多岁了,但由于日军的侵害,几十年来她一直大小便失禁,一天不知道要换多少次裤子。我认为这个群体怎么带着历史留下的伤痛生活,也值得我们研究。这有助于我们更深入地了解了日本军国主义给我们带来的灾难有多么深重。

最近江苏社科院历史所的张慧卿女士、崔巍先生,在研究日本军队对第三方——就是美国人、德国人等在华外籍人士——正当权益的侵害。这些国家不是日本的交战国,但他们的人民也受到了侵害,比如财产被抢,房子被破坏,人身安全受到侵害等等。他们从这个角度入手,写出了自己的著作、论文。这是一个新的视角,我也很欣赏他们的视角。今天的日本右翼否定南京大屠杀,认为他们对南京人民很友好——你看看你对没跟你交战的第三方尚且如此,南京大屠杀能否定得了吗?当然否定不了!

最后,我对南京大屠杀研究有两个呼吁:一个呼吁是,我们要加强中国研究成果对日的外译工作,把一些精选的档案资料、最高水平的研究成果翻译成日文。日本宇都宫大学的老师笠原十九司对中国很友好,曾邀请我去给他的学生讲课。那堂课大概有二三十名学生听课,课后,他要求每个学生都写一篇笔记交上来。他给我看了笔记,我发现许多青年都讲,孙先生讲的南京大屠杀,我们没听说过。我感觉到,语言的隔阂是个大问题。为什么我们的书没有那么大影响?因为没有翻译过去。所以首先要打破语言的隔阂,要让日本人知道,他们祖辈曾经对我们进行过侵略、制造过罕见暴行。

第二个呼吁是关于纪念碑、纪念雕塑。我认为现有的纪念碑雕内容缺少抗争元素。我们20多座纪念碑都是大屠杀纪念碑或者丛葬地纪念碑,是一种灾难文化、耻辱文化,都是悲情的记录。那些纪念馆墙上的雕塑,都是受害的形象。哭墙更不用说了,看了就要流眼泪。我认为抗争的元素太少。我现在已经发现了,在草鞋峡、在幕府山、在长江边都进行了大规模的战俘暴动,我们为什么不可以在暴动的地点建立一个大型的群雕,来平衡那么多悲情的纪念碑?在自然景观、建筑物设置和标志性碑雕方面,我们要增强抗争的元素,这可以使南京的城市形象更完整。南京不仅仅是悲情的城市,也是斗争的城市,更是英雄的城市。

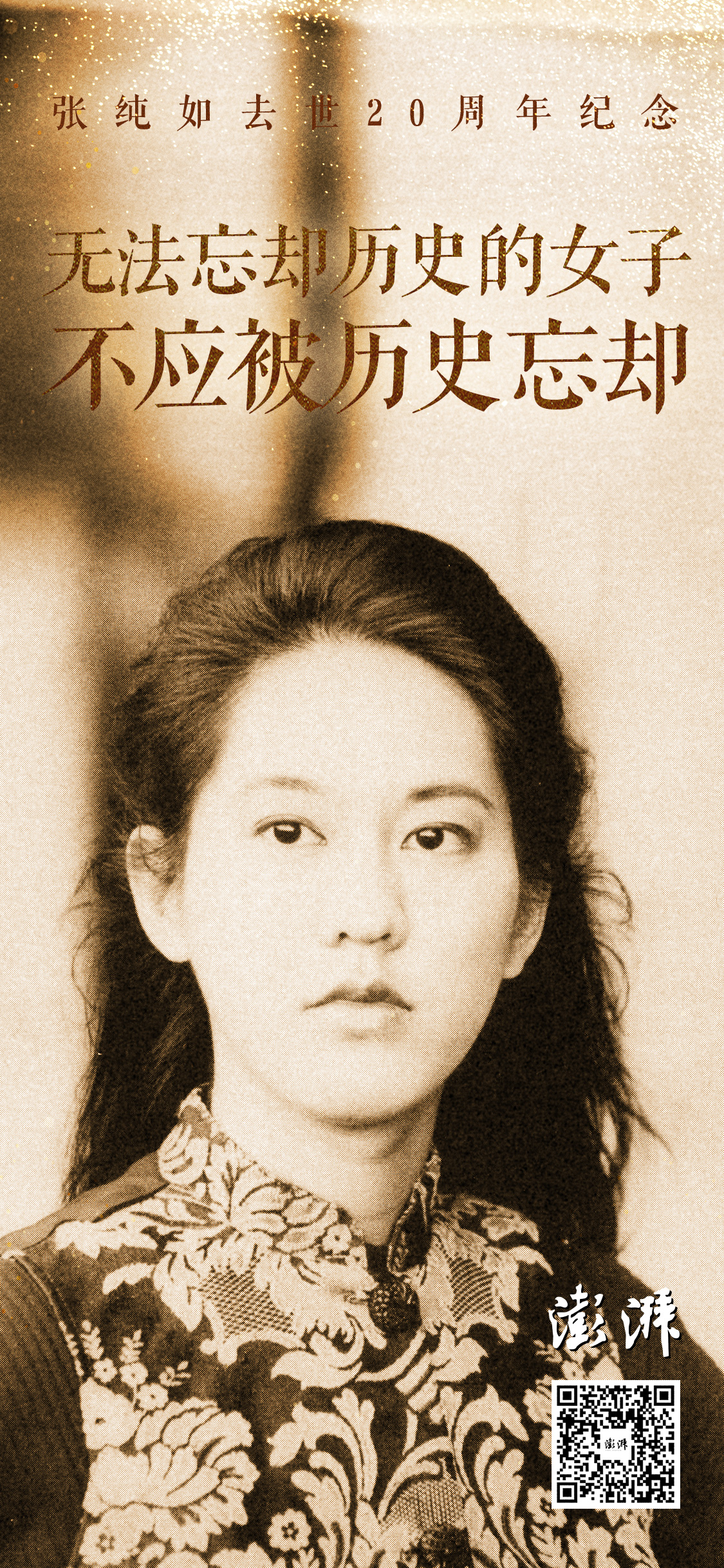

怀念张纯如

张纯如的贡献就在于,把南京大屠杀用英语向西方世界公布了,而且她的作品列入《纽约时报》的畅销书排行榜前15名,那不简单,她有巨大的影响。

她向西方人介绍了南京大屠杀,原来西方人基本不知道南京大屠杀。她这本《南京浩劫》出来之前,我出国参加南京大屠杀的国际学术研讨会,名义上是国际会议,实际在场的大多数是华人,包括大陆学者、港台学者和国外的华裔学者。但她这本书出来以后,我又到美国去过两次,我发现对南京大屠杀感兴趣的、向我提出问题的,就不仅仅是华人华裔了,有黑皮肤的、蓝眼睛的、金色头发的,他们都很热衷于这个话题,好像有提不完的问题。当然对中国人民的灾难他们都很同情,但对于一些基本的事实,他们还是不太了解,希望我能够多讲一点。我感到,毋庸置疑,这都是张纯如这本书的影响。所以我从学术研讨会出席者的构成变化上,深深地感觉到纯如女士这本书的巨大影响力和她的巨大价值。这是最直观的感受。

1996年,旧金山,张连红(左)、孙宅巍(右)与张纯如合影

2000年,我到美国时和她见了面,那是我们最后一次见面。那时她没什么异常,聊天也聊得很好。2000年那次会议我跟她在一个小组,她担任评论人,我报告了自己的学术论文。后面我们就没联系了,因为那时候不像今天这样联系方便。

她去世的消息是张连红教授打电话告诉我的,说纯如不在了。我不相信。我说你再说一遍,谁?她怎么了?后来我确知纯如已经不在了,而且是用这样一种方法结束自己的生命的时候,首先我感到很震惊,其次我很为这样一个有才华的学者感到悲痛和惋惜,经历了很长时间。那段时间可以讲,我清醒时或睡梦中都会想到我陪着纯如到纪念碑去参观的景象,我会想到她带着38度发烧的病体,还要叫我给她讲一个又一个的问题,她一边请杨夏鸣做翻译,一边用摄像机把我的解读全程录下来,想到她在报告台上是那样的活跃……我总觉得我记忆里的她和她最终的结局,不能是发生在同一个人身上的……

我之前不知道她有抑郁症,一直记得在美国参加会议时,她作为其中一次学术研讨会的主持人,在台上的风度和风采。我不能把那样一位活泼可爱可敬的女士和抑郁症、自杀、死亡联系起来。我不愿意相信,也想不到。

还没有评论,来说两句吧...