2024年10月8日,由上海大学历史学系、上海大学全球问题研究院举办了题为“中西使者王赓和20世纪初的国际政治”的读书分享会。此次分享会聚焦于王冬妮女士的新作——《江河行地,海浪无声:我的祖父王赓》(广西师范大学出版社2024年7月出版)。王冬妮在斯坦福大学获得博士学位,师承国际著名古典学家伊恩·莫里斯教授,2016—2018年在上海大学历史学系做博士后,现居德国。王冬妮以细腻的笔触勾勒了祖父王赓的非凡人生,此书出版不到两月,好评如潮。王冬妮已在北京、上海、南京等地参加多场新书推介和读者分享活动,但她在离开上海之前,专程来上海大学,和老师、同学们分享她写这本书的体会。上海大学出版社社长曾桂娥教授、文学院历史学系的世界史教师刘义、王三义、杨晨、吴浩、黄薇、刘招静、徐之凯、谢晓啸、张小希以及十余位硕博士研究生、本科生积极参与,共同分享阅读王冬妮新书的感想,探讨历史人物王赓在巴黎和会前后的活动,从世界史角度认识国际政治事件和时代特征。以下是读书分享会的对话。

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

王冬妮:回到了上海,感情是不一样的。我觉得特别放松,特别松弛。我希望大家也是。这本书其实之前我也做过很多场宣传,到了上海大学这个以世界史为主的地方,我们讲一下我在写作过程中发现的、从我祖父这样一个人身上看到的和世界史关联的一些地方。在做这个研究之前,我其实对我祖父也很不了解。他1942年过世,那个时候我父亲只有2岁,他对我的祖父也不了解。只有家族里面比较简短的一些传说或者是一些记忆,但是基本上不知道。所以在写这本书之前,我是对那段历史有偏见的,我们总觉得我们现在的时代特别国际化,走在前沿。但是通过我祖父的事迹,我发现并不是这样。他国际化的程度已经非常之高,甚至超过我们。我举个很小的例子。一百多年前,1911年,那个时候他16岁,无锡的考试科目包括英文、希腊文、拉丁文、希腊罗马历史、几何化学等,与国际非常接轨。他到了美国读的大学也是一个让我非常有反思的地方。我本来觉得应该没什么好玩的,他那些东西我也都知道,没有什么新奇的。然后我看我祖父的经历,我觉得跟我那个时候特别不一样。因为他去的是一种比较精英化的大学,他们一方面读一些经典的课,一方面就在玩。那个时候学校的气氛跟我们现在也完全不一样。而且我祖父他是光绪年间(1895年)出生的,还留有辫子,他到了美国那个大学里面很快就非常适应,和美国的学生打成一片。而且他对经典比如莎士比亚的诗作也吸收得非常好。我觉得完全不是我们想象得那样,一个清朝人跑到美国去读古希腊的经典,会觉得“这什么东西我不懂”或者“我不喜欢”。

关于巴黎和会,我发现也有很多可以关注的细节,比如说当时美国巴黎和会代表团有很多学院派,包括政治研究的、历史研究的东亚问题的教师,参加了这种代表团。我觉得我的祖父在美国应该跟这些人有比较亲密的关系。

还有一部分让我惊讶的是,我的祖父作为西点军校毕业的职业军人——我以前有很刻板的印象,觉得这个可能就是领军打仗,研究一下炮火——结果他参加了很多外交方面的事务。他做关于铁路方面的事情,其实经常要跟外国政府去谈判。我觉得他的国外教育背景肯定对他有非常大的便利。

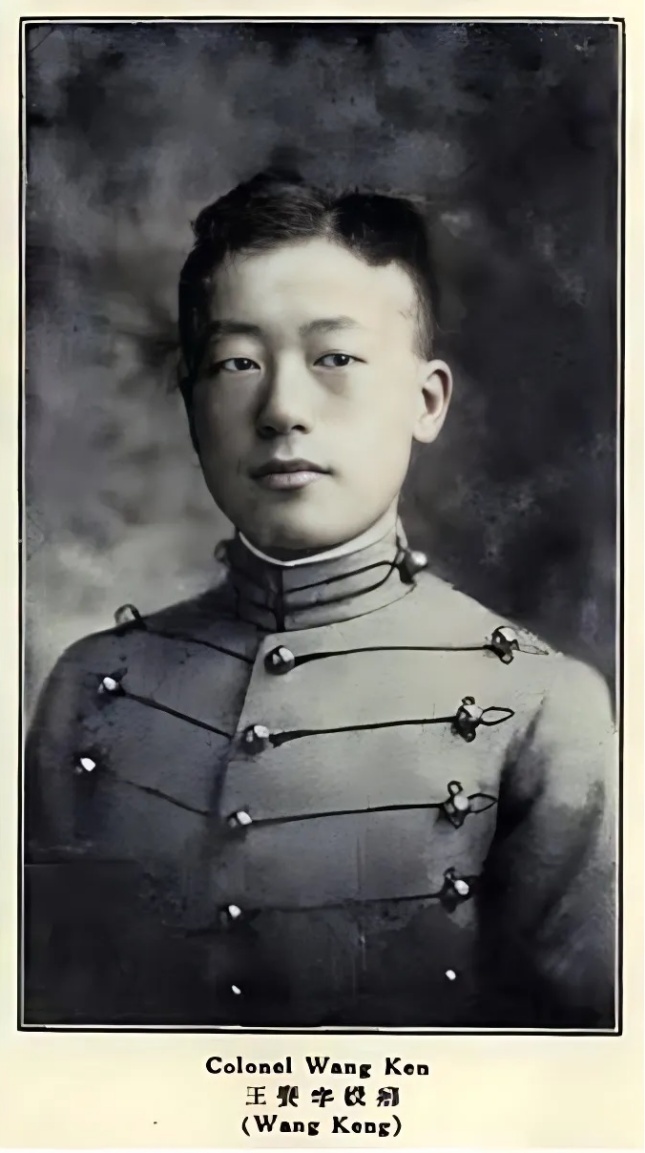

王庚在西点军校

到后来他那次被日本人逮捕,我觉得很有意思的是,这个事情算是个比较不幸的、偶然的事情。但是在国际媒体上,甚至我看到在美国的一个捷克语报纸也报道了这件事情。最后那个案件里面有一部分资料,我是从日本的档案馆里面查的。所以我其实也蛮惊讶的,我没想到我做我祖父的这个东西,会让我去找那么多不同的国际上的信息来源。

还有这本书的书名,其实之前也有一个讨论。当时出版社不太认可,建议将书名直接写成“我的祖父王赓”,但是我不太愿意,我总觉得这个名字太直白了,我觉得这个书里面有一些东西是超出了一本个人传记的范围。所以我就想把“江河行地,海浪无声”这个书名留住。对我来说这个名字带来的画面感,江河和大海,其实就是有一部分在诉说我的祖父,他的一生是有这种流动性的,他的一生能够将许多文明拼接起来,最后流向大海。所以我觉得他跟世界接触的这一部分,其实是我这本书里面非常重要的一部分,是他的人生的底色。但是他的一生不单是一个流动性,他在每个地方都能非常好地适应、扎根。

所以说我在写这本书的时候,实际上是有意识地切入他身上,关注他和世界上广泛接触的这一面。我知道大家应该不少都是有世界史的背景,或者中国史的背景,很希望期待知道你们怎么看这本书。所以我就不浪费时间了,把这个话题抛给大家。

徐之凯:我是这么总结的,王赓先生的一生就是命运和时代的融合,一种从个人融入到大时代当中的一个过程。而且难能可贵的是,我们长期以来的历史学习,往往关注的是结果,最后怎样的转变,怎样的改革,怎样的贡献。但事实上我们每个人经历的历史,特别是这种记忆,它不是只有一个结果,它有一个漫长的时间段,甚至要在过程当中才能去体现这种转变,而王赓先生的一生恰好是很能体现这种转变的过程。而且我在看时候发现很多细节,让人觉得很有趣,比如说他是庚子赔款去留学,然后去的是西点军校。可是他后来回国之后,历任的是北洋军阀,所以你可以看到他一辈子有很多这种让人可以玩味的细节。

这里我还特别注意到,在巴黎和会的背景下,王赓先生的一生和中美的命运是结合在一起的。为什么呢?从国史的角度来讲,巴黎和会是中国近现代屈辱百年历史的焦点,也是从旧民主主义向新民主主义转变的契机。实际上在看这段历史的时候,很多是忽略了美国的。就像冬妮刚刚讲的,美国在这次和会上表现得非常学院派,包括威尔逊。威尔逊总统讲的是要追求和平,讲的要互相谅解,而恰恰就是威尔逊带这样一个理想主义的团队,在巴黎和会上是被英法给碾压了,最后建立的国联也将美国排除在外的。由此也可以看到,理想或者说学院派这种风格,在这种残酷的近代史背景下,同样有一个受局限氛围。在二战之后美国的地位提升了,真正站到世界中心,这是后话。1942年世界战场发生转折,王赓先生准备前往美国,途径开罗时病逝,但他的一生是见证了很多大起大落,而且他自己是融入其中。

另外一个,我觉得王赓先生当时在各种军事阵营里也起到了一个沟通的作用。但是他较之于我们官方的外交更加实际,更加务实。在当时那个情况之下,王赓先生背负着祖国命运,但同时对自己的个人的人生走向还有一丝惶惑。因为没有人知道未来到底走向哪里。因此我觉得我们事实上应该放更多的注意力在这些日常或者更加个人化的历史上。这是为什么呢?一方面我们要从微观的角度解读大历史,而另外一方面,从务实的角度,我们现在正在面临一场历史之战,更要注重对命运长时段的理解。当然这也是从王赓先生的命运有感而发,我就讲这些,谢谢大家。

曾桂娥:我跟冬妮老师第一次接触是在2016年,当时我们邀请Iris Borowy教授做了一场讲座《大选前夜话特朗普》,大家讨论很激烈。冬妮刚从普林斯顿大学博士毕业,来上大做博士后。当时她加入了积极的辩论甚至争论,现在想起来还历历在目。后来,她出版了《了不起的古希腊》,让我非常惊喜。一个学历史,尤其学古典学的一个研究者,竟然可以写出一本这么生动活泼又很有深度的一本书,我当时还建议她改编成绘本,一定也会非常畅销。

今天,她带着新作《江河行地,海浪无声——我的祖父王赓》回到上海大学,我依然很好奇:一个研究古希腊的学者,如何呈现中国的近现代历史,并且还要用自己的“孙女”身份复原祖父王赓。我一直认为,写人物传记需要保持一种距离感。整本书读下来,她的距离感控制得很好,有客观的历史叙事,也不乏对祖辈的爱与敬重。不管是对历史感兴趣,还是对爱情八卦有好奇,读者都能从这本书里找到满意的看点。我推荐大家都读一读。

刘义:对大部分的人来说,对历史感兴趣是因为它与当下有联系。我的一些老师们也经常说,做历史研究要尽力走那些历史人物走过的路。我觉得这样的学术训练很重要,不一定说你熟悉这些经历可能就做得更好。但是他告诉我们一个东西,就是历史的重要性是因为它和当代有关,跟我们今天是有关系的。历史不是关于死人的故事,而是会呼吸的。所以由一个有家族血缘联系的这样一个人,来写家族相关的一个人物,可能会带给我们更多思考。而且,由于特殊的背景和经历,王冬妮是一个真实的人,也是一个幸运的人。这让其在本书的写作中更享有某种特权。但我觉得这本书也会有一些不足之处。刚才曾老师也说了,这本书的语言确实很幽默,因为读起来很真。但是,她毕竟是一个长期不使用汉语交流或写作的人,她的语言风格有时也会看起来有点儿幼稚;或者比较客观地说,可能是纯真。有些历史事实对于大部分生活在国内的学者或学生来说,可能是常识,而在本书中却要努力去探索。这让对话显得更有价值。

在徐志摩和陆小曼的风流韵事中,王赓先生顶多只留下了一个背影。而通过本书,我们可以了解到其殷实的家世、在国外的精英教育,还有精彩的人生。这也促使我们在文学的浪漫叙事背后去探寻更多历史的真实。还有,参照个人对民国人物的研究,那一代人对家和国有着非常不同于今日的理解。前面作者提到了王赓先生在四处任职中的安家问题,那么,他是如何看待家国情怀的呢,又是如何理解中西关系的呢?这是一个关键的问题。

王冬妮:我觉得家和国是非常大的体系,我祖父是属于很内敛的人,作为王家的长子,对家族的责任感很重。所以我觉得他和陆小曼离婚可能也有这方面的因素,因为他会追求比较稳定的生活,延续王家的香火,然后要过日子,生孩子那种。对陆小曼来说,这些可能都不是最重要的。然后他那个国我觉得也很有意思。当时的中国缺乏强有力的中央政府,所以我的祖父对国家的感情应该是一种历史文化上的概念。但是我觉得家与国真的是一个很大的概念,不应该由我一两句话说死,还有更多讨论的空间。

关于我祖父的资料,其实在美国收藏得非常好,他的成绩单、校刊等等全部都是放在网上,没有一点遗失,图书馆的人也可以帮忙免费去查。所以他留学这一篇其实是很丰富的一段。但是回国后查阅资料其实很麻烦繁琐,档案流失得很厉害。所以我将来想做一个增订版,我很希望还有机会,搜集更多中国方面的档案。

刘招静:第一感觉就是冬妮中文的表达越来越微妙,整个过程的中文表达非常到位。这个跟你刚来上大的时候很不一样。我想这也不是开几场发布会就能改变的,可能冬妮中间也有在努力训练。这是我第一个感受。

第二个就是之前刘义老师说冬妮的中文行文还可以更好。但是我觉得就现阶段而言,结合冬妮自己的起点,其实冬妮应该感到自豪,因为她很小的时候就出去了。现在中文书面表述能到这个程度,已经很好了。当然我觉得刘义老师说的也是一个很好的建议,说不定冬妮将来再出一版的时候,可能会有更多进步的空间。

第三就是就是我有两个小问题,第一个问题是,这本书你选择了用中文写作,这其中是不是有更多个人方面的考虑?第二个问题是我的一点感触,并不是学术性的。我个人感觉王赓先生当初在追求所爱的对象的时候,其实是比较大胆的。就是说他不会遮掩自己的追求目标。但是他处在那样一个时代,可能有身不由己的地方,加上他确实很务实,而越务实的话,可能有些事情就会很难如愿。比如在家庭生活中,有的人是比较喜欢罗曼蒂克的,还有的人追求的就是柴米油盐。所以在王赓先生身上,我感觉到是不是有些难处?这个难处就恰恰是让人更加同情和理解的地方。所以我想就说第二个问题,就是在务实和务虚之间,这个虚不是贬义,是恰恰是在干事业的之余,他还要兼顾的,王赓先生是如何处理的?

王冬妮:我觉得这个问题真的问得非常好。我用中文写的话其实是有点纠结的,一开始我没有想特别多,当初选择中文,部分是有市场的考虑的。虽然说我们家肯定不会特别希望我祖父有“陆小曼前夫”这个标签,但是很多大陆的读者确实是通过这件事了解我祖父这个人,所以它就自然就形成一个市场。还有一部分就是确实是因为我上本书,《了不起的古希腊》出版后反馈很好,我听到的都是一些正面的消息,带动了我的信心,然后我就觉得用中文写作好像很好玩,对用中文写作很有信心。

而且我回到中国之后,就发现中文这个语言好像也变了,跟我小时候的记忆完全不一样。现在大家讲话都是一种不一样的语言,有很多新的梗,可能我是处于一个“信息茧房”中。所以我当时回来相当于又重新学了遍中文,这就让我特别的亢奋,我还想再写一本。

关于我爷爷的感情生活,我觉得也可以讨论一下,总的来说我的祖父是一个比较严谨的人,但他不缺少浪漫,因为他经常看莎士比亚,还有各种各样的史书。另外一点是我自己琢磨出来的。你就看他寻找的那个女性,陆小曼跟我奶奶都是极其漂亮的,而且陆小曼是琴棋书画样样精通,我奶奶是一个美术系的大学生。我觉得这就是一个男人浪漫的地方,如果你特别实惠,你可能就不一定会找这样的女性,因为这样的女性她会对生活有一些要求,她也不一定能在家做家务什么的。所以我觉得他是有一点这种文艺青年的这种倾向。另外比较矛盾的是,他又是一个很传统的人,对婚姻和家庭非常看重,如果你嫁给他,就是男主外女主内,分工非常明确。

其实还有两个事情也比较有意思。一个是我祖父跟陆小曼母亲的关系其实是比较好的,后来我祖父还在一直接济她。所以他对陆家的感情不像现在社会,离了婚之后就是当仇人,他是绝对没有这样子,我觉得这是很值得探索一点。还有一点就是他对这件事情跟我们家里人之间完全保持沉默,这个本身就是很值得探索的事情。我觉得我祖父最好玩的是,他被抓在牢里了,很烦恼的一件事情,还有小报记者追到牢里面,要他去谈陆小曼的事情。其实当时的社会,民国的社会也是个超级八卦的社会,那个时候的陆小曼就像现在的流量明星一样。我祖父也不是一个没有文化没有知识的人,他在文艺圈里面跟报社什么的也都有联系,他但凡想说两句也是可以的,他也有很多委屈,但他永远选择说不。我觉得一部分是出于对陆小曼的保护,而且他不需要作为一个受害者去强调这些东西,所以我觉得他是一个蛮有君子风度的一个人。

王三义:我们经常说“对历史人物感兴趣”,其实应该是两个层面,一是觉得这个人物了不起,做了那么多的事情,有什么伟大的功绩或者贡献,所以我们对他感兴趣。还有一个层次就是,我不完全是对这个人物感兴趣,而根本上是对这个人物所感兴趣的事情感兴趣。我其实知道王赓先生比较早,三十多年前我上大学期间读文学书,发现凡是写到徐志摩肯定会提陆小曼和她的前夫。那时候有两个版本,一个版本说陆小曼前夫不同意离婚,当着众人拿着枪往桌子一拍;另一个说他很绅士,把陆小曼让给徐志摩。见到王赓在开罗的墓碑的照片,也是比较早的。有一位留学生在埃及开罗的公墓里看见了一个中国名字,他仔细一看是籍贯江苏无锡的,所以他也拍了照片发在网上。不过,我感兴趣的不是有关王赓婚姻的逸闻趣事,我感兴趣的是王赓的文武全才和英雄气概。

王赓的墓碑

刚才讨论的问题,我给大家提供另一个角度的解释。在清末废科举之前的传统社会,读书除了读经书,考科举,还有一个接受文化的方式就是读武侠,做侠客梦。当时一个年轻人最高境界的追求是什么呢?其实还是文武双全,“仗剑执笔走四方”。王赓先生的幸运在于,他开始读书的时候已是清末废科举,兴学堂,深受西化浪潮冲击的年代,16岁就能飘洋过海去美国读书。他学文又学武。他从国内念书开始,到密歇根大学学习,后来又到哥伦比亚大学和普林斯顿,最后到西点军校。他既陶醉于文学,也要成为一个达到军人标准的俊杰。我认为这是很神奇的!我们从他的照片也可以看出,他的身材并不是高大壮实的那一种,作为军人的天生优势不明显。但是他很努力,各项指标都达到了。

我感慨的另一个问题是,王赓回国后面临一个尴尬的境况。作为一名留学生的专业人才,最好的出路是进入到军队系统,但他没有,他在铁路系统任职。后来也进了军队系统,但最终也没有带兵打仗的机会,只能当一个军事参谋。这种情况,被王赓视为兄长的蒋百里、老前辈严复都经历过。他们都是在国外学习军事,归国后也没有领兵打仗,蒋百里成为军事理论家,严复成为翻译家。就是说,在中国当时的社会,一个从国外回来的人才未必能真正在专业上发挥作用。对于这些文武兼备的人物来说,他们是有挫折的。王赓参加巴黎和会是刚回国不久,还好,发挥了一个翻译官的作用。当然,巴黎和会的经历让王赓很受震动,或者说,巴黎和会上中国外交使团所受的挫折,警醒和教育了王赓。就像冬妮在书里写的,“一年前王赓的生活里还只有书本、知识、远大梦想和调皮捣蛋的小伙伴,可在短短时间里,他看到了现实中你死我活的斗争和尔虞我诈的较量”。“原来书目里的题目无论多么难都会有答案的,而人与人、国家与政治的问题,似乎无论多么努力都未必有解。”所以,我们在看待历史人物的时候需要带着“理解之同情”。

咱们再回到刚才刘老师说的家和国的关系,所有的人都希望自己有出息,要有出息就要离开家,脱离你那个阶层才能上升。所以你要不断地“出走”,新的地方有可能是你的理想之地,有可能是撤退的地方。在任何社会,理想与现实之间总是存在一定的矛盾。这说明,我们对历史和社会的思考,还需要更深入,不能停留在表面。

杨晨:今天我觉得我很惭愧,因为这本书还在路上,没能提前去读。但是我觉得今天这样的一个座谈会挺好,先听了冬妮老师20-30分钟这么聊一聊,然后也听了其他老师的感受,我想自己接下来再去阅读这本书的时候,可能会有不一样的看法,毕竟听了作者的一个心路历程,而且和作者有了面对面的交流。

今天主要想从一个读者的视角来分享几点看法。一个是这本书还非得是冬妮老师来写不可,非她莫属。一是本身的身份问题,一个是能力问题,再一个写这本书需要很多的资料、档案,还有一个是个人的这种情怀,这本书到底对冬妮老师本身意味着什么?想必一定有特别的意义。这是第一点看法。

我看了一些网上的一些报道,包括一些对谈、视频,这本书确实也有它的意义和价值。这么一个重要的人物,实际上在我们的所谓的历史书写里面大多充当一个背景,而且关于他的传言很多并不是一个真实的呈现。我就觉得这个选题本身特别重要,就是他是一个非常重要的一个人物。但是在我们的历史书写里,尤其是网络上反倒都是一些道听途说,没有人试着去还原他的真实的形象,或者是试着解决这样的一些问题。冬妮老师在这本书中对几个重要的问题都做了回应、澄清,将王赓先生的完整形象得以呈现了出来。这是第二点看法。

还有就是前几位老师说的,就是从一个个体的视角出发去研究历史,这是特别好的一件事情。而且王赓先生他这个人的角色就比较多元,他的一生和中国近现代史上很多大事结合在一起,包括参与巴黎和会,充当翻译,亦文亦武等。在正统的历史书写里,他的故事沦为别人的注脚,但有了这本书,中国近现代史上很多的知名人物的故事拼图得以更好地拼接起来。所以我觉得我们在以后的历史书写中可以更加关注这一点。通过个体呈现历史的复杂性,让读者看到真实的历史。这是第三点看法。

因为冬妮老师之前也聊过,在一些地方如果没有足够的资料来支撑的话,还是要靠个人的理解去补足这部分的叙述。如果算是问题的话,就是在您落笔的这个过程中,有没有一些特别困难的地方,或者是有没有内心的纠结?

王冬妮:先讲一下我这个写作困难的点。其实我写这本书时候,很多人不看好。因为我祖父留下的东西比较少,他几乎没有表达欲,他很多话都放在心里面。这个就导致了我写这本书很多人不看好,说资料不够,也没有很多独家的资料。但是我当时就是不信邪。因为我研究古希腊的这个时期是非常早的,文献也非常有限。但是这没有妨碍我们用有限的资料做研究,所以这方面的体验给了我信心。我也不太关注外界的声音,我觉得这个就是我跟其他人的距离。你说这难,不是很难吧,但是你说这个容易,也不是很容易。这可能是难点之一。

在写作过程中最难的一点就是,我用中文写作非常慢,为了一两句话,可能要卡一个小时。因为我不希望我这本书的文字去拖故事的后腿,而且我这本书还是有一定的时代感在里面,那文字相应的也要比较恰当。在这点上,其实我写的时候有的时候很绝望,就是有些词汇我是真的像挤牙膏一样挤出来,特别的痛苦。是当然这个是日常细节部分。

然后我想说的是,刚才杨老师说的一句话,说非你莫属。其实我听的是心里面很开心,我不是说非我莫属,但是我觉得我作为一个有历史背景的作者,我对历史是有一些比较特殊的看法。我比较喜欢做原创的东西,我做的东西我希望他有很大的创造力,我做的东西是要有它的独特的价值的。我觉得我是非常幸运的,因为我有很大的特权去做我自己喜欢的东西。我记得我之前在一个访谈中也提到,我的这本书跟这个专业化的著作的区别,就是我在里面会适当的地方会代入自己的感情。我不太同意现在从欧美继承的一些历史范畴,就是写学术的东西不应该带任何感情。这点我是不同意的。有时候在做研究的时候适当带一点感情也是挺好的,这是我自己的一点看法。

黄薇:跟着冬妮刚刚说的有关情感的话题,我读这本书的时候,作为读者,能够在你的行文中感受到你对祖父的情感,饱含情感的传记写作是会打动读者的。人总是在一定处境中展开生活,当我们去读一个作品的时候,自然会将自己的生活处境带入,去理解这个作品。

比如讲,我们把高等教育分为三个层次,第一个层次是工具性的,就是以毕业能够找到一份工作为目的;第二个层次是以实现个人价值为目的,受教育是为了实现自我;第三个层次是精英教育,就是要教育出能够引领时代、改变世界的人,是世界的主人翁,要为时代、为公共事业奋斗,放弃对个人利益的追求。我们常常感到很遗憾,当下的高等教育似乎变得越来越走向功利化和工具化。但是,回看王赓先生所受到的教育和他的经历,他就是中国最后一代精英教育的代表性人物。在他身上有中学的浓厚底蕴,然后他在面对西学的时候也可以应对自如,就是“西海东海,心同理同”。可以说,他接受到的是中西最顶级的精英教育。看王赓先生的成长过程,他对国家就有一种主人翁精神。他毕业回国之后,见到的是新世界秩序下旧中国的危难,他关心的是中国未来要怎么走,这可能是他当时心中怀揣着的最大的抱负,所以他的个人情感生活实际上就显得有些微不足道了。所以,我觉得这本书在目前这个强调功利化和工具化的时代,很有价值的一点就是它告诉我们,一个接受了高等教育的体面人是什么样的。面对流言蜚语、八卦新闻,他没有发声辩解,没有留下很多文字,其实都是他体面的表现,因为他不需要裹挟在那种很世俗的东西里面。

但是另外一方面也很可惜,就是在面对时代大潮,在弱国无外交的环境下,他有才华有抱负,可是却没办法施展。所以他也有很多纠结、很多不得志不得意的地方,而且过早地去世,这些都是非常令人遗憾的。

我最后想讲讲我对这本书的行文表达的阅读体会。冬妮是古典学研究者,自然会阅读很多古典作品,所以我感觉冬妮的文字也带有些许古典风格。书中讲述到普林斯顿1915届毕业生的毕业50周年聚会时,冬妮选择插入了一首被这届毕业生票选最喜爱的诗歌《穿越恒界》,来表达对于祖父缺席这场50周年聚会的伤感。我觉得这个写作方式也很妙,它有古典风格,也带有一些中国传统。也许你是无意识的,但是你可能读了那些东西,你就会把这个东西加进去。所以在我看来,你身上也承载着一些你的背景,你的教育的背景和你读过的书。

王赓(前排右二)与他在普林斯顿大学同学的合影。

张小希:我之前没有见过冬妮老师,但是今年4月份开会的时候,有人提到之前有一个斯坦福大学博士毕业的女生,之后又去上海大学做博后。当时我就觉得很惊讶。后来才知道原来你是出生在上海,然后在十多岁的时候去了国外。我想了你的个人经历,就是你在写这本书的过程中,你的个人经历会对你有什么帮助。因为你在书中也提到,你的祖父大概是十五六岁的时候去的美国。你应该是1990年代初期去的美国,那时候中国也不是很开放,可能刚到美国你会发现和国内还是有很大差别。不知道你当时有没有体会到和你的祖父一样的冲击感?

王冬妮:写我祖父留学的时候,我本来觉得应该跟我也差不多,后来才发现其实挺不一样的。在搜集我祖父的资料的时候,我很惊讶,因为并没有发现他受到了什么歧视或者欺负。那么问题就来了,那个时候难道美国就特别的融洽,特别的接纳吗?并不是,当时中国人在美国的地位可能是历史上最低的。我觉得关键可能是我祖父这一代人他们对事情的一个承受度,他们有太多想要做的事情,要去报国,要去继承家庭,所以一些小事不会被他们放在心上。这是对我很有启发的。

张小希:然后还有一个问题,就是你在写这本书之前,可能听身边的人或是亲戚说了关于你祖父的一些事情,但是当你做研究的时候,发现并不是这么一回事,那么遇到这种情况你是怎么处理的呢?

王冬妮:其实我的父母他们很少和我说有关我祖父的事情,关于我祖父的一些事情,包括他的留学的经历,都是后来我自己通过查阅资料得知的,所以我觉得我对于祖父是有一个自我的了解的。我父亲平时沉默寡言,喜欢读书而社交不广,所以我猜测我爷爷王赓的性格也是如此。后来查阅档案后发现,我爷爷常常参加各类社交活动,包括文学社团、舞会等等,是个比较活泼的人。我不喜欢别人对我灌输一些思想,别人说的那一套,也不太会进入我的心里。但是我写了这本书以后,我觉得我是真的走进了他,我对我的祖父有自己的看法。

吴浩:讲到冬妮的祖父王赓,我突然想到我去年买了一套《吴宓日记》,然后我就在里面翻到有好几处他和吴宓两人的交往。所以可以看出,王赓先生他的这个交往这个圈子是非常广泛的。

王冬妮:你讲到这点,让我想到之前有人把我祖父和徐志摩对比,说徐志摩比较西派,而我祖父是比较保守,就是可能中派的。我不太同意,因为可能也是我学的这个古典学的原因,我觉得我祖父他16岁去美国,待了七年,他不可能不受到西方的影响。所谓在他身上看到那些保守的气质,我更倾向于有一部分是来自西方古典的气质,比较约束。刚刚说到吴宓,我在想我祖父思想的脉络上,他可能跟学衡派是比较接近的,他不像新青年那么激进。

谢晓啸:很遗憾,冬妮老师的这本书我也还没有读完,所以没有特别多可资分享的感想。但我可能比较好奇的是这本书背后的故事。不知除了你母亲的嘱托外,是否还有其他一些因素促使你写作本书?

王冬妮:其实关于我祖父的身份,我家人是有点矛盾的。我不知道别人家有个名人会怎么样,但是我们家是不太喜欢提的。我觉得部分是因为我祖父入狱一事,让我们家觉得讲不清楚,没有办法跟别人讲。那么后来我打算去写的时候,我就觉得我要么不做这个事情,要么把这个事情讲得很好,讲得很清楚。所以我就下定决心去写我祖父。

谢晓啸:还有三个问题想请教一下。一个是你在做研究的过程当中,有没有考虑过追本溯源,对此前众多不同的关于王赓先生的故事进行过考证和梳理?此外,你在写作这本书的时候,除了美国方面的材料外,还有没有利用到其他一些史料可以跟我们分享一下?最后一个问题是,当你写完这本书的时候,你觉得有哪些地方是超出你想象的?

王冬妮:第二个问题我觉得你说得很好,刚才没有机会讲,就是我写这本书,因为我的教育背景,习惯上我会看很多美国方面的资料。就像之前有人和我说我对巴黎和会的描述跟国内的很不一样。我觉得这是个优点也是缺点,优点就是我对一些事情的叙述,比如说巴黎和会或者是我祖父的留学经验,可能会更多带有国际视角。

然后关于我祖父的一些传言,据我所知是有三个定位或者人设。第一个就是他在这个婚姻里面的人设,这个人设是我不太喜欢的。他的这个故事被放入了过去那种反封建的,反抗传统婚姻,争取爱情自由的叙事里面。因为当时这个社会需要这种叙事,需要一个封建家长式的男性,我祖父恰巧就被描述成这样一种人。但是我祖父他其实有非常高的文学修养,他不是一个粗鲁的人,而且他其实在婚姻里面也特别开放。所以就是完全就跟这个传统叙事不符合。

第二个就是最悲剧的一个人设。我祖父在1932年被日本人抓了,这其实是一个偶然事件,对当时战事的进展也没有什么影响。但是中国当时面临抗战这样一个局面,非常需要一个汉奸的叙事。就有一些人把我祖父往里面套。所以这本书我比较欣慰的就是,我可以用非常有分量的资料来把这件事情讲清楚。

然后第三个人设就是把我祖父设计成一个痴情男子的形象,说他很多年后一直怀念着陆小曼。

我之前去做活动,基本上在场的女性都说,要选的话不会选徐志摩,会选王赓。这时代又转回来了,反而就是特别激情,特别热情的男士又不太吃香了。我在这个书写的过程中看到了这三种人设,我觉得我能做的就是还原一个比较真实的人。

王赓(右)与陆小曼的结婚照

还没有评论,来说两句吧...