学界很多人都说朱维铮脾气大,他的直言不讳往往使人下不了台。1983年,我和一位前辈学者聊天时,他说起:“朱维铮这个人蛮难弄的。”可见朱的单刀直入已名声在外了。

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

因为我是华东师大历史系1977级的本科生,而朱维铮是复旦大学的教师,虽然当年上海五校合作,我在复旦完整地听了徐连达、赵克尧、许道勋、彭神保、樊树志等人的课,偏偏无缘听朱维铮的《中国史学史》的课。在上海古籍出版社供职后,读过朱的论文集《求索真文明》,对他的观点新潮,语言犀利,颇为心折。但直到2006年,依然缘悭一面,无缘识荆。

到了2004年,上海古籍社领导将社品牌杂志《中华文史论丛》恢复刊号出版(季刊),我被任命为执行编委兼编辑部主任。社领导又决策成立了以素有建树的中年学者为主体的《论丛》编委会,负责撰稿、审稿等重大事项的决策事宜。朱维铮也是受聘的编委之一,从此我开始跟他有了联系。

本社资深编辑谷玉女史促成了这种关系的建立,她曾受教于复旦,也算朱维铮门下桃李,她的豪爽仗义,急人所难,在社里是有口皆碑的。正是她将朱先生的近二万字的《班昭考》带到了《论丛》编辑部。

朱先生在文章的“小引”中自豪地发问,有哪位史学家不知班昭之名?但又有几人能够说清楚她的“生平和遗响”?文章以上下两篇分述《班昭传记考辨》和《班昭生平简表》,精细入微地梳理了班昭的史家一生,以及和政局错综复杂的关系。我核查了所有引文出处,并结合班昭父班彪、兄班固的史事后,给朱先生写了一信,请求他祛疑。

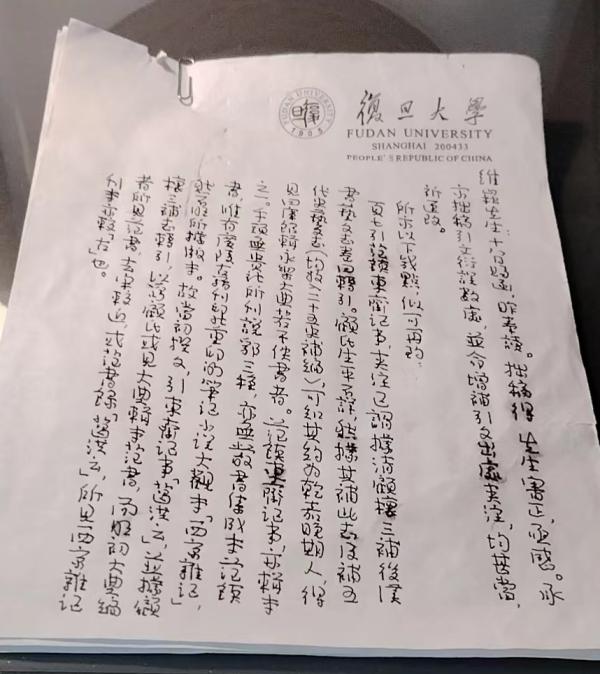

当年年底,接到了朱先生的回信,他用复旦大学的新式信笺(横行),按自己的习惯,直行书写了一手漂亮的略带圆角的朱体字的两页纸的复信,一气呵成而无一处涂改。现按朱信原稿录文,不作任何改动,转行处用斜杠/表示。原信中的繁体字如无异义则改排简体字。朱信原稿则摄片附于文末,凡录文有不准确处,祈有识君子不吝教正为感。

维崧先生:十八日赐函,昨奉读。拙稿得先生审正,亟感。承/示拙稿引文衍误数处,并命增补引文出处夹注,均甚当,/祈迳改。/

所示以下几点,似可再酌:/

页七引范镇东斋记事,夹注已谓据清顾櫰三补后汉/书艺文志卷四转引。顾氏/生平不详,然据其补此志及补五/代史艺文志(均收入二十五史补编),可知其约为乾嘉晚期人,得/见四库馆辑永乐大典若干佚书者。范镇东斋记事亦辑本/之一。手头无贵社所刊说郛三种,亦无丛书集成本范镇/书,唯有广陵古籍刊印社重印的笔记小说大观本“西京杂记”,/然不明所据版本。故当初撰文,引东斋记事“葛洪云”,並据顾/櫰三补志转引,以为顾氏或见大典辑本范书,而明初大典编/者所见范书,去宋较近,或范书录“葛洪云”,所见西京杂记/刊本亦较“古”也。

得示即再检二十五史补编本顾氏补志卷四,知拙稿转引之“东/斋纪事葛洪云”,其他字句,包括“百余卷”,均系顾引原文;然/末语“取”上脱一“不”字,乃抄漏,非常感谢您的指正!至于尊/示西京杂记复印件,字句确与顾引有异,但文义既同,似不必/照改,理由已如前述。

页九引邓后记,当作“……绝异于众”。“八年冬……”。打印稿误脱二引,祈代补。中有“左右皆惊”四字,乃引时所删,否则“后”前/原文亦当补上,则行文芜累矣。

页十一“不载母氏”前,似不必补原文“和帝长子也”五字,因上/下段事已一再说明。

再有恳者,拙撰史学史诸稿,正文及夹注附注,引及诸史,/均只加书名号,而不加篇名等号,一则避书名篇名混淆(台版通/行篇名加单引号,亦不取),二则不喜一文中满目皆引号。此或劣习,/但祈宽容,勿与贵刊他著必求一律也。

耑此奉覆。顺颂

编安 朱维铮

〇五年十一月廿五夜

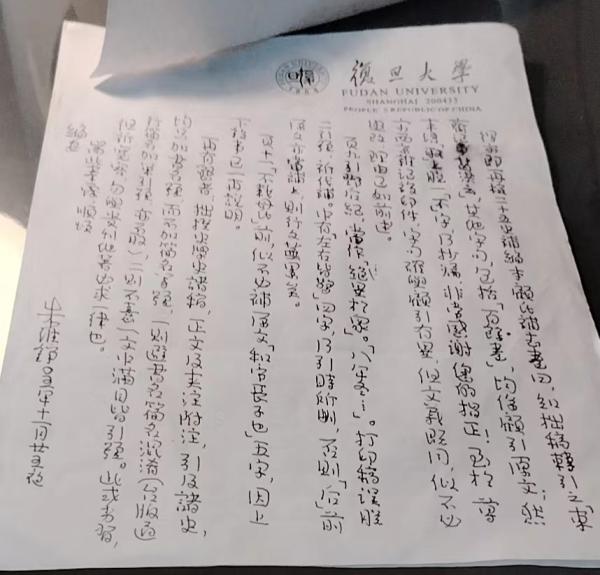

因为事有未尽,至2006年我又给他写了信,承他不弃,又给我复了信,仍依上例录文如下(影印件是文本所附)。

维崧先生:

拙稿班昭考校样,今始见,遵嘱校讫,谨呈政。/校样排误,均更正,唯页十八倒十行“朱信”明误,而/原稿因书稿凌乱尚未检出,烦请据所呈清稿校改。又,/页十八,二〇,二〇-二一之三节引文,请依全稿引文本例,改/仿宋体,并请改排后嘱校对再依拙校覆核。/文末添一附记,聊作病日经年纪念,亦发友朋一噱。/

鄙人将于下月杪赴台湾大学承乏客座。如贵刊印/出,请将样刊及抽印本,仍寄敝系拙名下,有敝助理/代收。拙稿多劳先生审正,亟感。顺颂

丙戌年禧!

朱维铮上

〇六年元月廿七夜

如今,朱先生的大作《班昭考》早已见刊于《论丛》2006年第2期(总第82期)。这两帧相关信函我一直珍藏箧中,今特检出发表,以示对他的怀念。

《论丛》自2006年恢复刊号出版以来,每年均在京、沪两地分别召开编委会议,议论编辑得失,展望今后走向。朱先生只要人在上海,均淡定从容前来与会。每每到会则放言高论,不避流俗,不惧权贵,甚至伤及同行的脸面也不顾,颇有“竹林七贤”的名士风度。朱先生的谈论我都没记录成文而发表,时间一久也就淡忘了。如今朱氏墓木已拱,偶有思及,濡笔以记之,异日或成异史氏记之类的笔谈,则有幸也。

经历了也是寒窗十年的“文革”,又遭遇了说不清楚而偏偏要强作“解人”的“说清楚”的折磨,朱先生总算恢复了教师身份重上讲坛。或许有人以为朱维铮经历了这场运动会改弦易辙,不再那么张扬,轻易得罪人了。然而毕竟江山易改而本性难移,朱维铮仍然是直抒胸臆,一竿子到底地敢于讲真话。

2006年3月,复刊后的《论丛》出版了第1期(总第81期),社领导邀请了全体沪地编委座谈意见,也邀请了几家读书报的记者旁听。我代表编辑部向编委会汇报工作。我谈到湖南卫视曾报道各地著名学者的看法,有某大学校长说:“文科,我不知道他们在搞什么。”这本是一句不带深意的平常话,分科精细以后,越深入越不能兼容。听者皆无异议,但朱维铮忽然打断我的话,即席插言说:“你不要听他的,他是个流氓!”堂堂的郑重其事的座谈会,朱维铮仍无所顾忌地直言如此,真大出我意料,我尝到了他锋芒所向的厉害!

上世纪八十年代,上海人民出版社组织力量标点《章太炎全集》,约请朱维铮、姜义华担纲负总责,不作校勘,更不收注释。每卷由朱、姜二人独立署名。章太炎学问深邃,又喜用僻字、典故等,能读通文义,不曲解原意已不容易。所以当《章集》完成付梓后,学界有褒扬也有批评,这是正常的现象。上海有位资源编辑金文明,从朱维铮标点的“章集”中发现有篇文章,太炎先生化用了《淮南子》的暗典,朱维铮不察,硬着头皮,临深履薄,充当“解人”而作了标点,当然谬误不少。金文明遂给朱维铮写了封信,将正解附上。朱维铮看了大为激动,立即去信表示“受教”,并建议将金氏之稿文全文发表,以免“谬种流传”,贻误苍生。以后无论在学校还是家中,见到金文明,朱维铮总要向他的学生们慎重地介绍金氏的学问,以引导学生刮目相看。所以说朱氏“难弄”,不纳人言,也不尽然,在与金文明的交往上可看出他虚怀若谷,不讳言自己认知上盲点的一面。

朱先生的博士弟子刘海滨毕业后也到上古社工作。有次他和我聊起乃师朱先生。他一语中的地说:朱先生是“树敌过多”,颇为中听,窃以为朱先生泉下若有知,或许会纳此忠言也。

朱先生多年已养成昼伏夜行的习性,几乎夜夜伏案读书或奋笔疾书,他自嘲:“生物钟已不可扭转了!”满天星斗,一壶好茶,伴随着一段思辨的进展,或一篇雄文的完成,心中该有多少快慰不可言说,但家人与保姆发现的却是整整一缸的烟蒂,长此以往,焉能不损害他的健康?

2011年7月,《论丛》的编委会在上古社召开。朱维铮先生已动过肺部手术,但仍淡定从容地来社出席会议,并且照样地月旦人物,臧否世风,不乏尖锐深刻之辞。会上,我谈起收到一篇香港学者批评顾颉刚《古史辨》观点承袭日本学者白鸟库吉之说的稿子,适不适宜在《论丛》发表的问题。朱先生明确表示赞成刊发,并简述了他对这个问题的评判。会后,我将这篇稿子寄给朱先生,请他从容细读,从学理上作一判断,看看该文所论是否成立。

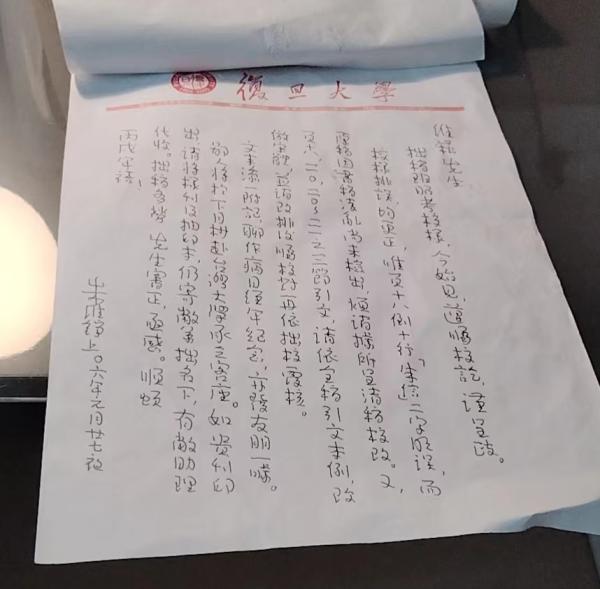

过了三个月,即到了2011年的12月中旬,我收到朱先生的挂号信。需要说明的是,寄给我的朱氏信是复抄件,信的原件没有寄来。但信的复抄件经朱先生阅后签字确认,所以真实性是毋庸置疑的。这是朱先生给我的第三通来信,虽非原件,亦相当可贵。谨录文如下:

维崧先生:

九月惠寄评顾颉刚一长稿,命审读。时住医院,至月前回寒舍,始断续读竟。病久乏力,读写均差。因作者称以章太炎的视角看问题,促我重阅章太炎述史的论说,感到作者不甚理解章氏说话的环境和处境,对胡适疑古又信史的过程也较陌生,但将几个日本人的见解与顾颉刚作了比较,倾向于同意剽袭论,写得颇详细,是其长处。故我写了一点意见,建议作些删节以发表。当否?请正。致好!

朱维铮

二〇一一年十二月十一日

尤其令人震撼的是朱先生不顾已罹沉疴,扶病写了近千字的审读意见!这也许是朱先生一生最后的学术文字了,现征得朱师母王桂芬医生的同意,全文抄录如下,以见朱先生一贯的学术见解和风格——

《论丛》来稿读后

《中日学术交流与古史辨运动:从章太炎的批判说起》,文长逾六万字,通读不易,现仅述断续读后之印象。

章太炎在清末即持经学即史学论,更明言他提倡国粹,“不是要人尊信孔教,只是要人爱惜我们汉种的历史”。他其实也疑古,却以为应如乾嘉考证学者那样,恢复经典及其篇章的真相。本文强调章太炎反对疑古,没有指出乾嘉考证学反对疑所不当疑的遗风,表明作者不了解章太炎在清末已提出古史既可疑又不可怀疑一切的见解。作者又再三质疑章太炎批评古史辨,何以未得任何回应的问题,也属于不了解钱玄同、胡适均为章太炎经史学说的信徒,他们只是在五四后将章氏学说怀疑孔教传统的一面推到极端,不意反倒受章氏批评,因而不敢或不予辩驳,可以理解。章氏晚年批评孙中山,抨击蒋介石,使他变成国民党政权痛恨的人物,因而学界倾向于对他的政论性史论不予置评,这在鲁迅已看出。其实五四后十多年,不断有学校学会邀他演说,所讲七八十次,内容大多涉及对日本人抹煞三代及疑古派否定孔子前有真实历史的说法的批评,表明学界对于蒋政权贬抑章太炎另有态度。

因此,本文“从章太炎的批判说起”,在我看来提出疑义是可以的,但解说并不深刻。

关于顾颉刚疑古的由来,顾氏本人的公开说法,需要就史论史的考察。

近若干年,胡适的旧作、书信、日记、年谱及传记大量出版,证明胡适在五四前后,是疑古的中坚。将其与晚出的《顾颉刚日记》对照,可知顾氏走向考订古书乃至疑古,均受胡适的引导。但顾氏的《古史辨》序及诸文,反证他自始便非但好名,兼会掠美,极力淡化胡适通过研究课题引导他由考证而疑古,又拉住钱玄同作支柱。盖胡适好言人善而钱氏好奖异说。顾氏将得自胡适的见解,说成自己的创见,又将胡、钱二氏绍介的日本学者疑古的说法据为己有,反而促使胡、钱在顾氏受到学界非议时,出面作文替他辩护,因为反对者着重批判“层累造成的中国古史”,包括讥他“夏禹是条虫”的荒谬,而都把清代考证学者几成共识的这一见解,誉为顾氏的贡献。如此使顾氏暴得大名,其后自炫更无顾忌。我在台版《顾颉刚日记》刊行后,作文批评顾氏为向上爬而不择手段。当时章培恒先生表示支持,说再要作文揭露顾氏古史辨乃剽窃日本学者,惜他因病重未果。

本文着重考察顾氏古史辨与日本学者的见解有无直接关系。我是相信剽袭说的,因为当年研究章太炎,对他批评日本人疑中国古史,颇费时间去寻找依据。章太炎最反感日本某些学者藉曲解历史为日本侵略政治服务,而很起劲地疑中国古史的内藤湖南、白鸟库吉等正是其代表人物。本文继续近些年关于日本史学的研究,着重探讨胡、顾等疑古,是否阴袭乃至明钞内藤、白鸟诸氏的曲说,在我看来是站得住脚的,缺点就是作者不敢作肯定判断。

本文忽视胡适在三〇年代就声明不再疑古,而要“信古”。我曾指出,这对顾颉刚打击极大。但随即郭沫若站出来骂胡捧顾,使顾氏自诩的“层累”说,得郭氏支持而与“进步史观”挂上钩。顾氏的“事业心”,就是成为帝师王佐。他曾为蒋介石树功德碑,解放后批胡适,又得中共高层保护过关,最后在“文革”晚期得毛、周指名成为首先重用的名流之一,在其日记中可知他得意非凡。所以,本文结论替顾颉刚辩护,说他剽袭日本学者乃属“无奈”,在我看来不合史实。

我的意见,本文作为现代学术史一个引人注目的课题的系统陈述,较诸以往所见以《古史辨》为中心的博士论文,在考察中日疑古思潮相关度方面,显得有特色。虽非创见,却清理过程较详,窃谓可以发表,但最好作些删节,以免予人冗长乏味的印象。谨请参考。

朱维铮

2011年12月上旬

接信以后,我即摘要转告了作者陈学然。当然,遵从行规,未言是朱先生的意见。陈学然于2012年2月4日来函说:“评审先生的意见很有助于晚辈在这个课题上的进深发展,使拙文在论证上较先前的有力与完整。”随后又寄来了修订的新一稿。现在,这篇曾经朱先生审读的文章已在《中华文史论丛》2012年第3期(9月20日出版)刊出,我们在文末写了一段编者按语:

本文曾请本刊编委朱维铮先生匿名外审。朱先生抱病审读,所提意见为作者吸取。惜朱先生于今年3月逝世,不及看到修改后的本文刊出。谨此深表对朱先生的怀念之情。

记得本社的前任总编辑也是《论丛》的前任主编钱伯城先生曾说上海的史学家有三位文字好:一是陈旭麓,一是唐振常,一是朱维铮。有次我和王春瑜先生谈起钱老的这个看法,王先生说:“朱维铮的文字就是干净。”王先生与朱先生师出同门,比肩接踵,他的评定可谓一语中的。朱先生的文字确非那种骈四俪六或汪洋恣肆之美。但干净再加犀利,直击要害,也给人以美的享受。我与朱先生交往不多,不能“谬托知己”,也不赞成“陈义过高”,在他身后溢美。但是重读他的《求索真文明》《音调未定的传统》,还真是佩服他干净犀利、逻辑严密的文字,朱先生的不阿世媚俗、不回避自己经历的曲折与坎坷,益发使闻者感受到他的觉醒之不易,他的学问与胆识是建筑于认真读书、自主思考基础上的。他留下的这篇最后的学术文字是值得一读的。

还没有评论,来说两句吧...