2024年是甲午战争爆发130周年,澎湃新闻推出系列专题,追踪最新文物线索,采访一线专家学者,重新思考战争背后的历史脉络。

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

今年9月,澎湃新闻报道英国纽卡斯尔埃斯维克的圣约翰墓园(Elswick, St. John's Cemetery)内新发现一座北洋水师人员墓碑,墓主经学者考证为“靖远”舰随军医生甘肇功。然而,北洋水师的随军医生对于今人而言是一个面目模糊的身份,关于军医甘肇功仍有诸多未解之谜。

本文作者李彬通过对北洋海军军医的详细查考,从人员构成、社会地位、收入水平、中日比较等角度揭示当时这一职业的面貌,也从军医群体的角度对甘肇功的背景做了进一步解析。他指出,北洋海军的军医是被长期忽视甚至误会的一个群体。

甲午海战

多事之秋,海疆不靖,以史为鉴,富国强兵。近代中国的北洋海军和甲午战争,给世人留下了太多警训。在纪念甲午战争爆发130周年之际,我们常常想起邓世昌、丁汝昌、刘步蟾、林泰曾等爱国将领在战争中英勇动人的事迹。但军队和战争绝不是一个人或少数人的事情。军队是个庞大的系统,既有站在顶端指挥调度的将官,也有冲在前线的作战部队,更有站在后方的后勤部队,有机配合,才能战胜而益强,我们不能忽视在后方操办繁琐勤卫的无名英雄。北洋海军的军医,就是被长期忽视甚至误会的一个群体。

一、军医从何而来

北洋海军的军医来源主要有自主培养和社会临聘两种方式。

1881年,洋务派领袖李鸿章听取英国伦敦会传教士马根济的建议,创建天津总督医学堂,是为中国第一所官立西医学校,聘请各国军医官,专门教授与战争有关的解剖学、急救学等西医技术,培养新式军医官。至1888年,在马根济(John Kenneth Mackenzie)的主持下,天津总督医学堂共招收三届学生,毕业19人。第一届毕业生6名,分别是林联辉、金大廷、李汝淦、何廷梁、曹茂祥、周传谔。第二届毕业生4名,分别是徐华清、麦坚信、屈永秋、黄宝森。第三届毕业生9人,分别是郑文祺、赵显扬、何守仁、关景贤、尹端模、钟景儒、吴广辉、钟穆生、陈沛熊。这19名自主培养的西医是北洋海军建军后充当军港、军舰医官编制的重要来源。

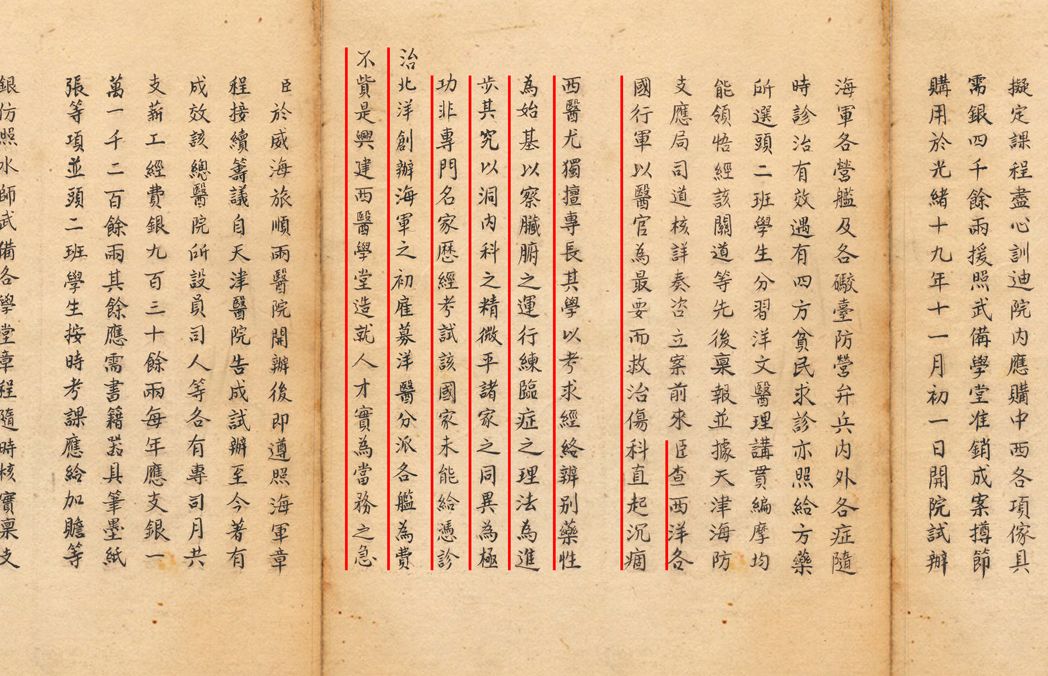

1893年李鸿章《医院创立学堂奏折》

北洋医学堂师生合影

其次便从社会上临时聘请中西医生。为了接收军舰和平时操练的需要,北洋海军对外临聘了一批中西医。1880年江永和杨星源两名医生随丁汝昌赴英国接收“扬威”“超勇”号。1887年广东医生杨蒙跟随丁汝昌等人接收“致远”“靖远”“来远”“经远”四军舰。另外北洋海军雇佣了大批洋员,为了方便洋员医疗,北洋海军也从东南沿海及西方临时雇佣了少数西医,如马根济、鲍德均、智伯登、克尔克、伊尔文等。临聘的中西医生,在军内并不稳定,来去匆匆。

由于军内福建人最多,北洋海军聘过若干福建中医,如福建中医陈登铠。近期新发现的“靖远”号随军医生甘肇功(详见澎湃新闻报道《英国北洋水师水兵墓新发现:第六位中国官兵墓碑被找到》《专家解读英国北洋水师水兵墓新发现墓碑,墓主系随军医生》),也是闽籍随军医生中的一员。这说明北洋海军深受地缘影响,“闽派为大”的现象早在建军之初就已经存在,而且几乎遍布各个兵种。

英国纽卡斯尔圣约翰墓园内最新发现的北洋水师人员墓碑,碑文为“光绪十三年,皇清廪生莲皋甘公之墓,六月十八日立”,经考证为“靖远”舰随军医生甘肇功。

有意思的是,根据报道,甘肇功去世后,墓碑既未说他是军人,更未显示他作过随军医生。为何?笔者认为一是跟陈悦、张黎源等学者的猜测一样,甘肇功就是社会临聘而来,按旧例作文官差遣;二是传统社会歧畏军旅,常言好男不当兵,好铁不打钉,只有生计艰难才去吃粮当兵,是一种穷困的印迹;三则当时随军医生的社会地位很低。明清社会中,医者小道,不为读书人正视,远不如进士及第显耀得多。而医界中,内科高于外科,中医胜于西医。在官本位的时代,自负的读书人,一般不愿明言自己作医生,遑论西医,跟今天西医较高的社会地位恰恰相反。科举出身的甘肇功,本属名门之后,理想的职业应该是出将入相,而不是儒生看不上的小道医生。那么他为何还去作风险较高的军舰医生?笔者认为这主要因为甘肇功家道中落,生活贫困,急需用钱,才被闽籍海军同乡拉上船,担任医官赚快钱。如果活着回来,估计甘肇功还是走科举晋升之路。这与晚清时期潘飞声前往德国教书的因由大体相似。这或许是甘肇功墓碑上不愿明示军旅或随军医生背景的深层原因。

所以今人视作难得的编制饭碗,在当时并不光彩。而派往北洋海军内部的西医毕业生,经历尤其坎坷。

二、坎坷随军生涯

在中国式现代化的早期,中西差距甚大。即使开明人士心急火燎,受制于传统思想、制度及财力等因素,中国在短时间内很难一步到位。北洋海军的军医建设亦是如此。虽然北洋海军培养了一批西医,但是受制于传统思想和财力,并没有重视他们的作用,更没有重用和厚待他们。摆在海军军医面前的是“一混二大三低”的尴尬窘境。

“一混”指海军军医归属模糊,文武不分。按现代军制,军医毫无疑问被划入军职系列,位列后勤军佐,而非一般政府文职。但古代中国常以文官或者临时差遣对待之。北洋海军延用此旧例,令马根济等人诧异和失望。被编入北洋海军的军医没有军衔职权,只被当做文官差遣使用。因此海军军医虽仿照西方设置,却按照清朝传统的“医官”来对待,既显得不伦不类,又无多少实际军权。

马根济

“二大”是压力大、危险大。由于人数寡、药物少,一遇战事,海军军医压力陡增,面对的医患比例常常高达1比几百,救护压力非常之大!他们不仅平时常常受奚落刁难,而战时奔赴前线一旦救护不力,更会受到上下中外的厉声责难,甚至罢黜问刑,可谓如履薄冰,危险万状。

“三低”为职权低、收入低和前景低。与欧美军医的高职权、厚待遇、体系化相反,海军军医在清朝官僚体系里面,官阶非常低,多数是最低的从九品,最高不过五品。甲午前后,获得五六品的军医官,寥寥无几,也就林联辉一二人等。更严重的是,军医官的权力很低。他们没有独立的医疗决策权、人事权、财务权,只能被动地接受上级的草率安排,临场应急。这在战时非常不利于军医官统一规划、整合和调配物资,高效指挥救护,不得不被其他更高职权的军官干预抢夺,以致军事医疗纷乱低效。

收入低。成为正式军医官前,西医学生工资很低,月薪平均7两。转正后,海军军医的工资,平均月薪30两,较少外快,勉强糊口,既不能向官兵收医药费,又不能自开诊所赚钱,根本比不上社会上自由的中医。如此收入,连维持基本生活都难,谈何改进军医技术,有效战地救护呢?

前景低。当时的绝大多数海军官兵,跟普通的中国人一样,疑西医、信中医,对于西医解剖、截肢等更是谈虎色变。很多海军官兵都觉得李鸿章编配西医,是个大错误。西医常被军舰官兵奚落为“吃白食的混子”。他们在平时的军事医疗中,无用武之地,很难通过专长获得官兵认可,进而挤入权力高层,获得良好发展。军医晋升缓慢无望,生存艰难,前景非常渺茫。大家普遍因“前途渺茫而垂头丧气,或不时朝秦暮楚”。比如其中的何守仁一度改学鱼雷,尹端模不堪军官侮辱,直接气跑了。著名的清华学堂创始人唐国安,最先在天津总督医学堂学医,但自觉前景暗淡,不善学医,就干脆辍学不归了。

与日本相比,北洋海军显著不足。日本海军比清朝早十年开建,在医疗建设上亦完善得多。日本军方高度重视军医建设,对英美模仿程度高,建设力度大。日本设立了“军医部”,统一管理陆海军医疗卫生事务,逐渐形成了从上到下统一的军医管理体系。至19世纪80年代,日本海军医与欧美各国,除了在技术上尚有差距外,在制度上基本持平,补齐了副军医官、助理军医、药剂官、护士、护官等大量中间阶层,也建立了与红十字会组织的有效联络。而北洋海军无论在制度和技术上,均要显著落后于日本。总体来看,日本在军舰军医和医药的配给上,至少是北洋海军的两倍。1891年,北洋海军有直观比较之痛。海军提督丁汝昌率军造访日本横须贺军医院,事后在《东巡日记》大为感触:“观览病院,一切布置皆效洋风,极甚清洁,正副军医共十余人。我国各所医院,到底皆不能及之也。”面对日本海军咄咄逼人的迅猛发展,丁汝昌、邓世昌、刘步蟾等爱国将官及众海军军医,何尝不想大力赶超日本海军军医、军舰等等,但朝廷不拨款,又徒呼奈何呢?

相较于列强军医的大力组建、快速发展,北洋海军军医的低待遇、边缘化做法,如何不让英雄扼腕、壮士伤心?又怎么可能不会影响甲午战时救护呢?

三、战场死难救护

有关海军军医参与甲午救护的历史争议非常大。北洋海军“医官不力”成为众矢之的。国内言官张秉铨在《北洋海军失利情形》,痛斥“医官不力”为第九大原因。其曰:

“海中交战炮弹纷飞,有猝然中炮骨肉糜碎不知创苦者,自无庸论,其或臂断股折,痛极哀号,惨不忍闻,触目伤心莫此为甚。士卒为之胆寒,无复斗志矣。故海军各船医官必精外科,深娴西法,并多备西国医料药水,以备临敌医伤之用,不但可止痛一时。且冀保全身命。此次海战,军中医士有长于内科未谙外科者,有避匿舱内铁甲中而弗司其事者,有早行离船为保身计者,有不胜其任徇情滥充者。种种不一,言之真堪痛恨。”

名士郑观应将其全文转载于《盛世危言》,经报刊广为流传,直接影响了北洋海军医官的社会形象。国外以英国人戴尔乐(William Ferdinand Tyler)为代表,以目击者的身份指责威海卫的中外海军医官畏战撤逃。受之影响,战后的国内外甲午战争论著,多指责北洋海军医官未战先逃或救护不力,赞扬红十字会的人道救援。北洋海军医官似乎被贴了逃兵、低能、乏力的历史标签。其实不少学者或大众以偏概全了。

对于北洋海军医官,要根据历史场景,正视他们的无奈无力。首先,战前并非无人建言重视军医建设。马根济等人多次强调北洋海军需要高度警惕海战的残酷性,必须大力筹建军医。但北洋海军根本不重视西式军医的建设,甚至将其边缘化,束之高阁,直到战时才后知后觉,慌了手脚。其二清军伤兵过多,所需医药十分庞大,已经远远超出了清军的医疗负荷。北洋三大医院加上学堂师生,所有医生数量不过30余名,但面对的却是十几万的参战官兵,预设医兵比数近1:3000,实际医患比数也在1比几百,更何况平时其内充斥着庸医、劣医,医药储备更是远远不够。事先不重视,事发惊慌失措,事后百般埋怨,对临战不苟且,超负荷救护中国将士的爱国军医,是非常不公平的。

日军则高度重视军事医疗问题,为甲午战争筹谋已久。尽管兵力与清军实际参战数量相当,但是医护人员却高达3000余人,医兵比例仅为1:30左右,单医护人数就已是清军医的100多倍,更不用说专门编排的联队卫生员、卫生队、野战医院、海军医院、卫生预备员、患者输送部、护士等等组织机构,以及其后方民间的零散医疗力量。连西方军事观察者都惊叹日军医疗体系的完善和高效。

甲午战争中,北洋海军有无撤逃医官?确实有,但也是少数人在威海卫保卫战期间兵败慌乱、穷途末路下逼不得已的撤逃自救。但就整体来看,北洋海军的军医并非软蛋草包,相反他们是真正的救护英雄。最有代表性的天津总医院的军医官及其学堂学生。

战争打响后,据学堂学生姜文熙回忆,天津总医院和北洋医学堂在战时全部转作伤病医院,专门负责接收和救护伤兵。旅顺威海失守后,北洋医学堂成为战后医疗中心,虽然人手医疗资源等等诸多不足,不堪重负,但校内师生还是尽可能救护送来的伤兵,联络红十字会,并代为申请医药及卹伤银。在中外医疗救援过程中,天津总医院的总医官欧士敦,在联络红十字会,医治伤兵中就起到了重要的引导作用,事后受到清廷嘉奖,获得“三等宝星”荣誉。欧士敦超负荷工作,尽力救助,收治近千名伤员,受到伤员和舆论的高度敬仰,一时被誉望为“君子”。而中方军医官中最能为第一批军医争光的,当属天津总督医学堂一期生金大廷。

金大廷(1863—1900),字巨卿,上海宝山人,甲午战争时被刘坤一等人派办“前敌行军医局总官”。战争爆发后,金大廷积极联络盛宣怀和西方红十字会,“劝洋人红十字会驰赴营口、田台庄等地,沿途设局收治”,并尽可能地组织中西医生,通过红十字会、公私途径筹得药品、担架,奔赴前线救援,并随时向天津总医院输送伤员,为救护甲午官兵做出了重要贡献。金大廷的努力,在当时就受到了舆论的褒奖,事后也受到了清廷褒奖。战争尾期,学堂在王文韶、刘坤一的指挥下,除医治伤病官兵外,又一度奔赴唐山等地防疫,免费帮助贫民,为控制疫情做出了贡献。北洋医学堂以西法在战时救死扶伤的事迹,战后也被广为传知,受到舆论赞誉,被视为振兴中华医学的重要力量。

四、引领现代军医

甲午战后,战败的耻辱和危机让社会大众开始认真反思中国军事的漏洞。清军医药资源的匮乏、管理运输上的应急滞后等重大漏洞,在甲午战争的考验以及红十字会和日军军医高效救护的刺激下,暴露无疑,终于引起体制内外人士的重视和认真反思。以前备受歧视的海军军医,受时代变革号角的影响,终于在历史上度过了事业及生涯的低谷,亲身参与打造现代军医体制,推进军医教育事业的伟大征程。

清末时期中国开启新式常备军,急需大批新式军医。天津总督医学堂转成北洋医学堂,继续为清末新军输送军医人才。大部分海军军医官被留用、重用,成为高级医官,协助官方筹办北洋军医学校、陆军军医学校等等,在塑造现代中国军医体系立下汗马功劳。

代表人物如徐华清(1861—1924),广东五华县人,官至陆军军医总监,上将军衔,被赞誉为“军医之父”或军医创始人。清末时期,据称徐华清治愈钦差胃病和慈禧太后乳疾,奖授一品顶戴,名为御医,总理医政。甲午战后出任北洋军医学校总办,与日本人力争校址,大力推行军内医药挽回利权,在构建现代军医制度、培养军医人才,推进医学技术方面,做出重要贡献。军阀混战时期,徐华清经常组织战地救护队,联络国际红十字会,亲帅医护人员,出入枪林弹雨之间,尽力挽救生命,受到国内外推崇。世界红十字会特增白金指挥刀,以示褒奖。晚年徐华清转职海关,但为人清廉自守,急公好义,退休后多处捐款兴学,筹办慈善,深受世人赞誉。

徐华清

屈永秋(1862—1953),广东番禺人,官至北洋医学堂总办、天津卫生局局长、陆军医监。屈永秋与徐华清等人筹办军医学堂,培养了大批军医人才。同时,屈永秋长期主持防疫及医疗事业,经常出入达官贵人府邸。在主持天津、直隶等地的卫生防疫期间,他力争卫生防疫主权,减少了病亡,挽回了利权。他曾诊治光绪皇帝,成为后世了解光绪死因的重要参考。民初,屈永秋后出任袁世凯总统府医官,综合诊断出袁世凯死于尿毒症。晚年时期,屈永秋继续京津医疗,为中国的西医教育、军医培养等医疗事业做出了重要贡献。

屈永秋

另外,不少军医学生毕业后,参加中国共产党及相关先进组织,在救死扶伤的同时,继续军医教育,为中国人民乃至世界人民的解放事业,做出了巨大的贡献,甚至献出了宝贵的生命。他们在历史上受过委屈,他们为民族作出过牺牲,他们值得历史正名,他们的品格和事业值得我们尊重和传承。

(作者系江西师范大学历史系教师)

还没有评论,来说两句吧...