编者按:据日媒报道,日本当代著名诗人、剧作家谷川俊太郎于11月13日下午去世,享年92岁。为表纪念,界面文化重发在2017年的香港国际诗歌之夜活动对他的采访。

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

---------------

采写 | 董子琪

“问我现在是不是一个人生活啊?这是秘密。问我怎么看待爱?爱也是秘密。”2017年,日本“国民诗人”谷川俊太郎在接受媒体采访时这样说。

谷川俊太郎一生出版过80余部诗集(含儿童诗集和民谣)、近300册绘本、100多册译著、几十册随笔、剧本和编著,经历过三次婚姻,又重新回到了一个人生活的状态。 “我现在过的就是日本高龄社会里普通老人的生活,尽管一个人生活,还是很多人在帮助我。”

已至高龄的诗人每天保持着规律的生活节奏,早晨7点起床,做30分钟“呼吸法”的运动之后,早餐时间到来,他不进任何食物,只喝纯蔬菜汁——这个习惯已经坚持5年了。“虽然这次带的蔬菜汁,被成田机场给拦下了。”谷川幽默地补充说。“早餐”之后,他开始工作,打开电脑,查阅需要他写作的约稿,还有媒体的采访邀请。因为没有雇佣专门的助手,所有的约稿和传真都是他一个人在处理。至于诗歌,是处理这些事务之后才有空去顾及的。

年轻的时候,谷川俊太郎认为“诗歌是青春的体裁”,但现在,他并不这么认为了,“对我来说,年龄越大,诗歌越容易写出来。中国诗人不这么样吗?那可能觉得写诗没什么意义了,或者有国家工资养着,不靠写诗也能生活得很好,日本的诗人只有版税和稿费可以拿。”他所认识的女诗人白石嘉寿子已经八十六岁,没有工作没有收入,他也不知道她是怎么生活的,“中国诗人原来可以有作家协会发工资养着,现在也有吗?真不可思议啊。”

谷川说,跟自己同辈的诗人都已经是“老爷爷老奶奶”了。“我这一代的诗人是很幸福的,那时候诗的读者很多,诗歌也很盛行。尤其六十年代时以前从来没有尝试过的写法,我们这代诗人都尝试了。但过了半个多世纪以后,像美术和音乐一样,没有写过的东西几乎不存在了。新生代的诗人实在很辛苦啊。”

01 诗歌也是故事,成人也是孩童

谷川俊太郎被誉为“国民诗人”,他的诗被广泛地选入日本的中小学以至大学的教材,也有着浓郁的口语化和平易近人的特征。例如这首《家族》:

姐姐/是谁来了,在阁楼里?/是我们来了。/姐姐/是什么成熟在楼梯上?/是我们在成熟,弟弟啊/我和你、父亲和母亲。(田原 译)

谷川俊太郎说,能让更多的读者读懂他的诗也是他从事写作以来就一直想要做到的。“首先要说明的是,我没上过大学,在日本我们这一代,没上大学很难去找到铁饭碗。但幸运的是,我有机会写作电视剧、话剧和广播剧本,可以通过写作版税来养活自己。正是写作让我赚到版税和稿费,所以读者对我来说非常重要。从很年轻的时候,我就想要创作从小孩到老人都能接受的作品。”

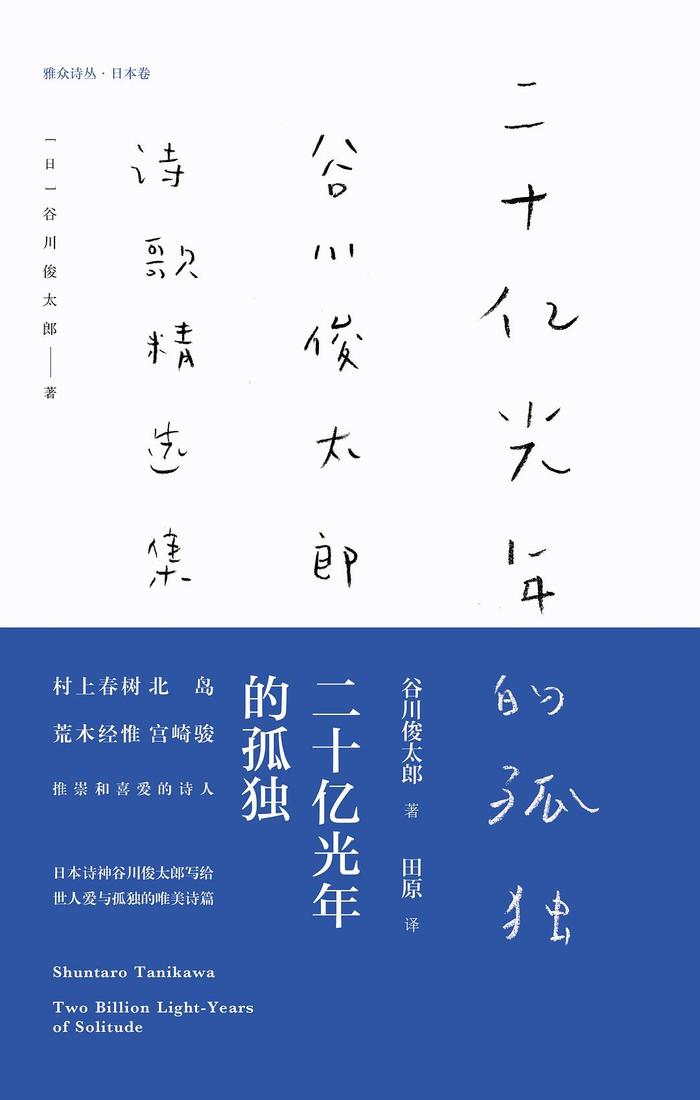

1950年,厌学的谷川俊太郎放弃了上大学。两年之后,他的处女作《二十亿光年的孤独》由东京创元社出版。诗的“物语性”对他来说,是尤为重要的,“我的诗歌中的故事性并不输于小说——小说家的书通常都比诗人卖得更好。”

谷川俊太郎和他的老朋友、日本心理学专家家河合隼雄关于“人生是需要物语性的”进行过一次对话。“诗歌尽管不能像小说一样,有宏大的故事结构,但是也应该体现出物语性的场面,诗的开始、中间和结束都应该让读者感觉到情节性和故事性。”“总是在很多场合被问到,跟青年人说一句话吧,我当然可以说,爱很重要,但这太抽象了,所以我会说, ‘不用电的时候就把开关关掉吧’。”

[日]谷川俊太郎 著 田原 译

中信出版集团 2018-6

曾经为《铁臂阿童木》《哈尔的移动城堡》写过主题歌歌词的谷川俊太郎,从年少时就表现出对儿童文学的强烈兴趣,还在读高中的时候,他便热衷阅读《宫泽贤治童话集》, 60年代起,开始创作童谣、出版童话和画册,还翻译了美国儿童文学家Webster的代表作《长腿老头》以及漫画《花生》,共出版绘本近300册。

80年代时,谷川俊太郎与大江健三郎的对话集《自己心中的孩子》出版,对话集讲述的是即使经过了社会和制度的重重压抑,成年人心中也会“残存”孩童时期的秉性,而这种对于这种“残存的童心”的回顾,很可能是对于人性的解放。“儿童文学比长篇巨著更能让我有共鸣,我自己也创作了很多绘本,文字和图像结合在一起,就像电影一样,诗无法表达的可以用绘本来完成。”

尽管为“国民”写诗、为“儿童”写诗,甚至为百多所学校创作校歌,这位“国民诗人”对于日本的诗歌教育颇有微词,认为日本学校教材中对于日本的诗歌并没有做到整体的介绍,“无论是对于日本古老的短歌还有芭蕉所写的俳句,以及明治维新的新诗,文部省的官员们应该都没有能力驾驭。他们并没有把诗歌教育看做日本教育的一环,老师教授诗歌也常常很痛苦。”谷川俊太郎说,日本诗歌教育的方法论还没有诞生,原因之一就在于明治维新之后古典诗与现代诗过于彻底的诀别。

02 跟日本诗人相比,中国诗人有一种紧张感

“中国古代作品中离我比较近的是李贺,首先我觉得李贺对待世界的态度跟我有共同点——这个世界是双面的,一面是人间社会,而另一面则是世界社会。”对于中国现代诗,谷川表示自己读得并不多,“翻译成日语的、离我比较近的是于坚,在于坚之前,诗人北岛对中国现实生活的态度对我曾造成很大的冲击力。”

“跟日本诗人相比,可能是因为中国社会的关系,中国诗人都有一种紧张感。”谷川俊太郎察觉到中日诗人的不同,“我也会有这种紧张感,但只是当我要考虑大的国家体制的时候,才会有这种紧张感;日本相对来说对于诗歌没什么限制要求,只要不对天皇和皇后出言不逊就好了。”

这种紧张感有没有价值呢?谷川俊太郎认为,这要看诗本身好不好,“题材其实不重要,重要的是语言表达。日本也有严肃的诗歌,但是没有读者,一本诗集卖两三百册。”就像他提到的中国唐代诗人李贺面对着宇宙-人间“双面世界”,他认为自己是作为宇宙的存在来写诗的,而并非如同很多诗人一样,是作为社会的存在来写诗的。 “宇宙是什么啊?我写过诗,‘宇宙就是鼻尖开始的 ’。”谷川俊太郎说。关于宇宙,他在处女作诗集《二十亿光年的孤独》中,就曾写过:

人类在小小的球体上/睡觉起床然后工作/有时很想拥有火星上的朋友……宇宙正在倾斜/所以大家渴望相识/宇宙渐渐膨胀/所以大家都感到不安/向着二十亿光年的孤独/我情不自禁地打了个喷嚏(《二十亿光年的孤独》田原 译)

而这样的含蓄蕴藉的回答,让人想起他的诗歌中屡次出现的“沉默”意象:还是沉默为佳/如果语言/忘却了/一颗小石子……还是沉默为佳/如果在语言中/看不到争斗(《如果语言》田原 译),他这样形容沉默与诗意的关系,“每个人的生活中都有沉默的时刻,而我把生命中曾经沉默过的经验转换给诗歌语言。”

谷川俊太郎说,“日本语言的特点是,一句话说完之后省略的那些内容,才是最重要的。”为了证明“沉默”的意义,他举出了一个例子,很多年前札幌啤酒瓶上的一个广告语是,“男人沉默时,札幌啤酒……”,没说出来的东西,正是这句话意味深长之处。“日本认为,男性传统美德之一就是话少,说很多话是很浅薄的,我自己私底下是最不愿意讲话的人。”谷川俊太郎也认识到,随着网络日益流行、语言泛滥的现象不可避免,这样“理想”的沉默局面正在逐渐改变,“好的诗歌语言永远是干净的,属于个人的。”

作为新诗时代的日本诗人,他并未有意识地将日本传统短歌和俳句意象引入自己的诗中。他所做的是运用诗的想象力,将自己比喻成“小孩”“老人”“年轻人”以及各种人。诗歌对他来说,并不依赖自我表现,而是广泛地比喻,将日语之美呈现出来,“我写作的时候也流行过私小说,但我并不认为那会通向一条深渊的文学之路,曾经有读者问我,你真的杀了一个人吗?不是的,诗人是有想象力的生物。”

诗歌创作以外,令人惊奇的是,这位诗人从小便喜欢组装飞行器和电器,现在也经常在视频网站上看各种造型的无人机,“中国现在的无人机技术很好啊。我很喜欢能飞上天上的机器,特别是那种安静上升的热气球,可能是因为与向往自由有关。”

说到“自由”,谷川称自己也是日本诗人中第一位有汽车的,当他用稿费买了一辆小汽车,可以自由穿行在日本大街小巷时,他第一次感到到,“原来这就是自由啊。”他将车子开到九州,车子可以托运在船上——他幻想,将这个意象无限延续下去,可以用一辆车子走遍全世界,而不用受到国界的限制,或是护照的检阅。“当然,这个理想多半不会实现了。”当谷川俊太郎回顾自己的一生,他这么说道,“我到现在,就像吃饭一样,已经饱尝了自由。当然这也代表着,我的欲望在减少。年轻的时候,有很多欲望。年纪大了,就没有那么多了。”

还没有评论,来说两句吧...