楔子

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

你好,这里是《文明之旅》节目,欢迎你穿越到公元 1036年,大宋景祐三年,大辽重熙五年。

这一年,大宋朝堂上发生的事也不少,比如范仲淹和欧阳修卷入了一场政治争斗,最后两个人都被贬出了开封。但是,今天我们不说这个,把视野扩大一点,我们还会看到:就在这一年,北边的辽朝正式颁布了一部法典。在今天的法学专家眼里,这是历史上的大事;还是在这一年,西夏开始创立自己的文字。在今天的文字学家眼里,这也是历史上的大事。

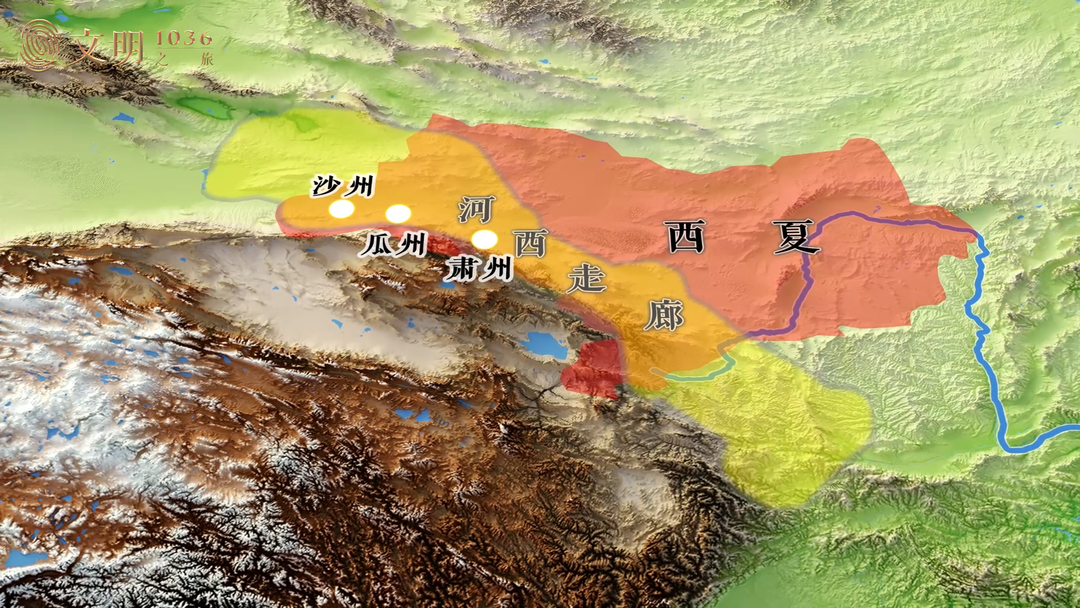

还有,就在这一年,公元1036年,西夏李元昊向西开疆拓土,一举拿下了肃州、瓜州和沙州,垄断了河西走廊,也切断了吐蕃和中原之间的联系通道。我查了一下当时宋朝人是怎么看待这个事的——呃,基本上,就没怎么当回事。

肃州、瓜州、沙洲,都在哪儿啊?你如果捋着今天的甘肃地图,大家应该都有一个印象,甘肃省的形状是一个哑铃,两头大,中间细,长长的一条。要不怎么叫“河西走廊”呢?哑铃东边这一坨,就是庆阳、定西、甘南、陇南、天水、兰州这些地方,是离中原比较近的这一块。然后就到中间比较细的地方了,往新疆延伸,就是所谓的“河西四郡”,从东往西,分别是武威、张掖、酒泉和敦煌。这些名字,汉武帝当年定下来,到现在也没有变。

西夏李元昊在1036年占据的肃州、瓜州,今天还叫肃州和瓜州,都属于甘肃省酒泉市。那沙州呢?当时大部分的宋朝人,估计对这个地方一无所知,但是它今天的名字堪称闪耀,那就是——敦煌。

1036年,西夏占据敦煌,这只是敦煌动荡历史上的一件小事。这个地方本来就是四战之地,汉人、匈奴人、吐蕃人,你方唱罢我登场,来来去去很正常。但是,我们今天的人知道,1036年的这次占领,意义非同寻常。因为很大概率,就是因为这次战乱,当地人在恐慌中把大量的文献资料藏进了一个洞里,然后封闭了洞口。这个洞再打开,就是将近900年后的事情了。公元1900年,一个姓王的道士偶然打开了这个宝藏,五万多件珍贵资料重见天日。这就是所谓的“敦煌文书”。

这次发现的意义有多大呢?这么说吧,关于中国文化的几乎所有的学术领域,历史、文学、宗教、科学,全部都因为这批新材料而被改写了。陈寅恪先生为此讲了一句很重要的话,他说,什么是一个时代的学术潮流?就是因为这个时代有它的新材料和新问题。你用了新材料,参与进去了,就是入流。你没有用新材料,就是未入流。大意如此。你看这话说的,在20世纪初,你要是研究中国文化,你要是没有涉及到敦煌文书这批新材料,在陈寅恪先生看来,那就是未入流啊。

虽然学术界还没有定论,但是1036年的这次西夏征服敦煌的战争,普遍被认为是敦煌藏经洞关闭的原因。那我们就借着这一年,我们来追问一个问题:敦煌为什么重要?以及,它能给我们带来哪些知识论上的启发呢?

连续的敦煌

我们今天讲敦煌文化,我们到底是在讲什么?其实是截然不同的两个部分:一个是在时光中绵延的,一直未曾中断的敦煌,也就是敦煌莫高窟的那些洞窟。还有一个部分,恰恰相反,是中断过的:1036年被雪藏封闭,直到1900年才重见天日的那些敦煌文献。这两个部分的文化意涵,其实大不一样。

我们先来看没有中断的敦煌。

敦煌的莫高窟,是在鸣沙山的岩壁上开凿的。从南北朝开始,到元代结束,将近1000年啊,大家就在这面山崖上凿啊凿,今天还可以看到的是735个洞窟,里面有4万多平米的壁画,2000多座泥塑然后彩绘的佛像。这么大的规模,几千年既没有上锁,也不收门票,路过的人想进就进,想看就看。它一直就在那儿,你说,上哪儿中断去?

中国的三大石窟:敦煌的莫高窟、山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟,我都去过。去了之后,就知道了他们的一个共同点:都在交通要道上。不仅仅是临近交通要道啊,它们是紧贴在路的旁边。要确保走过路过的行旅客商,一抬头就能看见。

比如,山西大同的云冈石窟,那个位置就是自古从山西通往内蒙的一条古道。从大同往西,经过云冈石窟,然后经过杀虎口,就出长城,到内蒙了。所谓“走西口”就是走这条路。现在云冈石窟还有一个古迹,就叫“古道车辙”。

河南洛阳的龙门石窟就更是这样了。你到龙门石窟一看就明白了,那个地势:两山对峙,中间一道河是伊水,就像天然的门阙,所以这个地方既叫伊阙,又叫龙门。古时候也是洛阳通往关中的要道。

再来看敦煌莫高窟,这是什么地方?是中原文明通往西域的大门啊。有两首唐诗,你肯定会背,一首叫“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”,这是王之涣的《凉州词》;还有一首叫“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,这是王维的《送元二使安西》。这两个地方,玉门关和阳关,都在今天的敦煌。只不过阳关在南,距离敦煌60公里,通往丝绸之路的南线;玉门关在北边,距离敦煌90公里,通往丝绸之路的北线。所以你看,古时候的商队走到敦煌,就要分道扬镳了,那敦煌当然就是交通枢纽了。

哎,古人开凿石窟为什么要在交通要道上呢?你想,古人开凿石窟是要花很多钱的。斩山、开窟、造像、涂彩,一个石窟要建设几年甚至几十年,要养一大批手艺人的。那图的是个啥?可不是在搞什么艺术创作,而是为了弘扬佛法,积攒功德。弘扬佛法,肯定是拣人流量大的地方嘛,在古代,交通要道上南来北往的人多,就更合适洞窟选址。至于积攒功德,庸俗点说,相当于和佛祖做了交易。我花了现世的钱,我要买的是永恒的、超越性的福报啊。我为我娘开了这个窟,我孝顺吧?我们家族开了这个窟,佛祖得保佑我们吧?我花了那么多钱,不能锦衣夜行吧?越多人看到越好啊,所以,石窟必然是在交通要道上,让南来北往的客商行人,一抬头就看见我造的这份功德,把它传扬到远方。

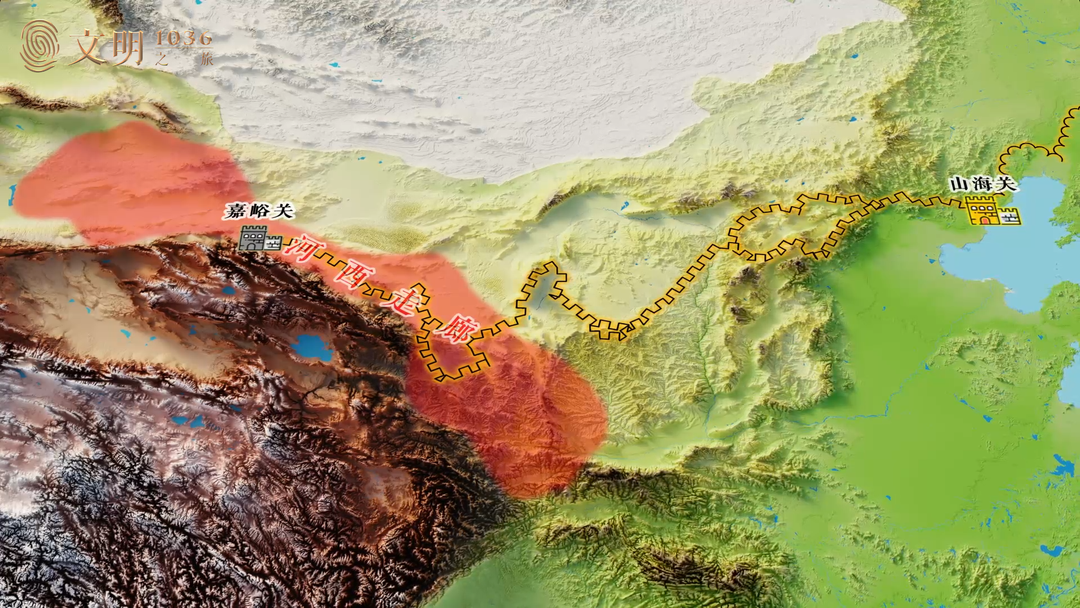

那你可能会说,元朝之后,敦煌莫高窟也有几百年默默无闻啊,为啥?对。但那不是因为任何人把它给藏起来了。而是因为敦煌这个地方不再是交通枢纽了。但莫高窟还是在那里,还是没有上锁,不收门票,想看随时可以去看。

我们从小就知道一个知识,说万里长城是东起山海关,西到嘉峪关。嘉峪关是什么时候造的?不是古已有之啊,而是明朝的时候建的:选择河西走廊最窄的地方,建了这么个嘉峪关。后来,明朝觉得自己的力量延伸不到西域,干脆把嘉峪关一封,我也不出去,你们也别来,中原和西域的交通和商贸渐渐就断绝了。

嘉峪关在在敦煌以东大概400公里的地方。嘉峪关一封,就把敦煌孤零零地隔绝在了塞外。这个地方就再也没有什么商队了,敦煌成了周边部落放羊的地方。所以,明朝的中原人渐渐地就不知道敦煌了。而到了清朝呢?虽然中央帝国又能控制西域了,但敦煌成了一个普通的内陆城市,不再是交通枢纽,所以还是默默无闻。

即使不看后面这一段。就说从南北朝到元朝,这1000年的辉煌,也是非常了不起的成就了。那么多改朝换代的战乱,那么多来来去去的部落,敦煌莫高窟怎么就能保持这样的定力呢?就这一面山崖,不断地凿洞,不断地塑像,用1000年的时间累积出来一个世界级的文化奇迹?

说到底,这就是宗教的精神力量的体现。我们可以从下面这几个角度理解。

宗教的第一种力量就是精神上的超越性。既要超越空间,所以要塑很大的佛像;也超越时间,所以要用塑佛像,追求永恒。你看,云冈石窟、龙门石窟,都是直接在山体上雕佛像。而莫高窟的流沙山,岩层比较疏松,不适宜雕刻,所以就用泥塑,也能保存很长时间。都说敦煌是艺术宝库,没错,但是它不是什么艺术都尝试的,它不会搞什么刺绣,画什么鼻烟壶,那些要么太小,要么太脆弱,艺术形式达不成宗教精神的超越性嘛。

所以,漫长的一千年,莫高窟每个洞的基本模型都一样,都是在山上掏个洞,洞里塑佛像,佛像上涂颜色,洞壁上画壁画。有钱的人,无非是洞开得大一点,佛像塑得多一点,壁画画得精美一点,区别仅此而已。那真是丰俭由人。

我第一次去莫高窟的时候,当时我正好在做微信公众号,就受到了巨大的启发。有一个基本模型,长期不变,但是每一个具体的作品,又各不相同,时间一长,就会累积出来一个文化奇观。当时我的微信公众号,也是这样,每天就是60秒,一秒不多一秒不少,但是每天的内容不一样。看到莫高窟,我当时就更有信心了:这要是坚持上10年,肯定也是一个文化现象啊。后来果然坚持下来了。包括我现在做的这个《文明之旅》,也是这样,一期节目讲历史上的一年,基本模型长期不变,但是每期节目内部的创造空间又非常大。你看,但凡你做一个“基本模型不变+时间长期累积”的文化作品,就会享有“莫高窟式”的文化红利。

宗教的精神力量,还有一个特征,就是“核心长期不变,末端持续创新”。宗教嘛,总是要追求纯正的源头,所以早期形成的一些文化要素是稳定的内核,比如宗教的教主、圣地,还有一些象征符号,都是长期不变的。但是,在宗教传播的过程中,又必须适应时代和区域的变化,那怎么办?核心既然变不了,那就改变非核心的元素。

就拿敦煌来说,佛和菩萨的基本形象,是不容改变的。那就动一些无关紧要的人物吧,比如童子、天女、药叉等等,其中最典型的是飞天。飞天是什么?说白了就是天上佛国里的乐师,既然佛经里面对他们没有做过具体描述,好嘞!艺术创造的空间不久来了吗?所以,敦煌壁画里的飞天画得最传神,最独特。

有人打过一个比方,说敦煌这1000年,就像一辆公交车,一路往前开,每一站都有人上有人下,每一站上来下来的人,都多少要改变一下这辆车的风格。到最后,车的结构、材质、装饰全都换了,但是,定睛一看,老司机释迦牟尼还是没变。你看,这就是在稳定性和创造性之间达成了一种有趣的平衡机制。

宗教的精神力量,还有一个特点,就是它有一点稳定性。虽然两个宗教之间,也可能打得很热闹,但是有的宗教,一旦在某个区域建立了优势地位,它往往长期不变。谁一来到这个区域,他都得信仰同一种宗教,世俗力量之间可能为仇作对,但是精神信仰有一种超级的稳定性。

就拿敦煌地区来说,最早在这里开凿佛教洞窟的是乐僔和尚,是公元366年,统治这个地方的朝代是前秦。然后北魏、隋唐、吐蕃、唐朝的藩镇归义军、归义军又分成张家和曹家,敦煌这个地方不断地换主人,但是佛教信仰是一以贯之的,从来没有变过。

1036年,当地人觉得西夏人打过来了,要破坏佛教了,所以可能把大量的佛教文献藏进了藏经洞。但是实际上呢?西夏人继续信仰佛教,继续在鸣沙山上开凿石窟。

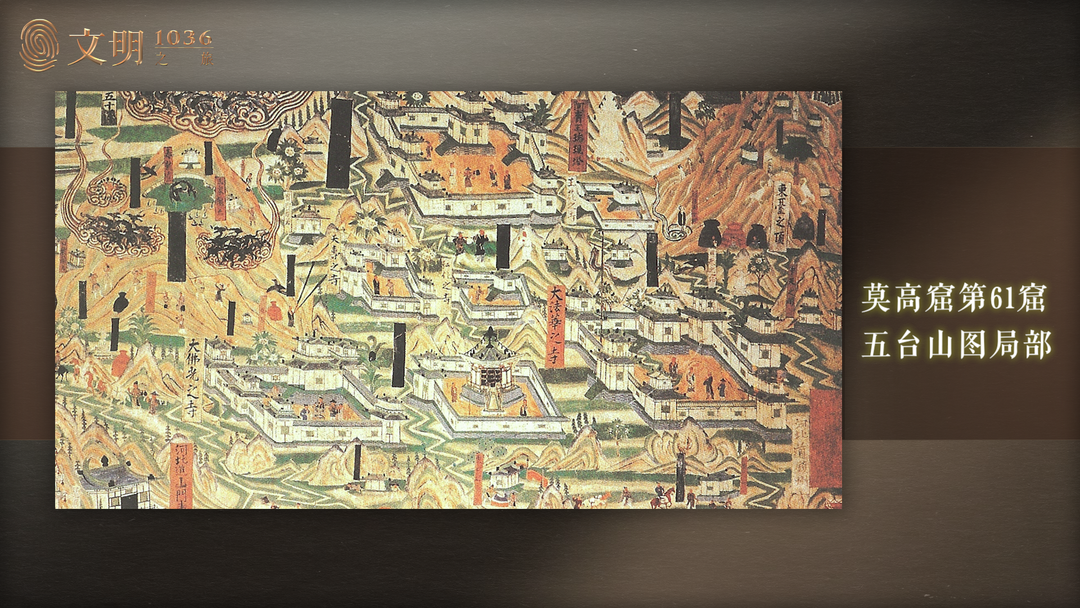

而且西夏人还有一个焦虑。他们拿下敦煌两年后,1038年,李元昊就建国称帝了,和大宋、大辽要鼎足而三。既然称帝,那你就需要各种各样的合法性资源。其中之一,就是宗教的加持。

现在的大辽拥有五台山;北宋有洛阳,洛阳有白马寺啊,汉传佛教的祖庭在这里啊。那西夏有什么呢?能拿的出手的佛教名片只有敦煌了。所以,西夏人把敦煌称之为“朝廷圣宫”,也是非常重视。尤其是榆林窟第3窟的那幅普贤变壁画,那真是美轮美奂,创造了敦煌壁画自唐代以来的第二个高峰。

你看,有了宗教的精神力量,敦煌的艺术就有了三种可以对抗时间的工具:第一,它选择了可以超越时间的艺术品类,所以,不怕时间的消磨。第二,它在不变的内核和可变的边缘之间找到了一种精妙的平衡,所以,不怕风格的变化。第三,它拥有了某种程度的普适性,所以,不怕世俗政权的更迭。

这可能就是敦煌文化能够维持1000年持续积累的原因啊。

断裂的敦煌

刚才我们说的是一个连续性的敦煌。但是敦煌文化还有一部分,妙就妙在它的中断,它的神隐。

1036年前后,有人把五万多份文献埋进了莫高窟的一个洞里,到了1900年,才重见天光。是一个姓王的道士,偶然打开了这个藏经洞。后面的故事,你大概率听说过了。听见这一大批宝贝面世,英国人斯坦因来了,法国人伯希和来了,俄国人、日本人、美国人纷至沓来,从王道士手里,买的买,偷的偷,抢的抢,五万多件文物,很快就星散到世界各地。到现在,在英国的将近有6000件,法国也是6000件。俄罗斯,12000件,日本10000件,留在国内的还剩15000件。其他在世界各地和私人藏家手里的,还有一些。

这个部分的敦煌,比起今天大家去敦煌旅游,排队去看的那些洞窟、塑像,还有那些美轮美奂的壁画,对现代中国,乃至全世界的震撼,其实要更大。

当时的人为什么要埋藏这么多文献,有各种各样的猜测。

早先的学者是猜测,因为西夏人要打过来了,本地人为了保护重要资料,所以封闭了藏经洞。这是一个说法。

但是后来,学者们又觉得,还有其他可能性。第一,藏经洞里的这些资料,明明白白写着年代的,最晚是到公元1002年,往后就没有了,所以藏经洞关闭的时间,可能比这还早。第二呢,藏经洞刚刚打开的时候,发现里面的东西分门别类,摆得整整齐齐,文件外面还都用很高级的丝绸给包起来了。就是这些丝绸,现在都被当成顶级的艺术品,收藏在欧洲最好的博物馆。要是躲避战乱的话,恐怕没有心思做这么好的包装。而且藏经洞门口就有壁画,就好像是把这个洞门很精心地封存、包装了起来。所以藏经洞不太像是为了躲避战乱、临时那么随手一关的。

那既然不是躲避战乱临时关闭,那藏经洞到底是个啥性质呢?历史学界有不同的解释 ,我先跟你说个好玩的。说当时的中国北方,包括敦煌、包括大辽,甚至连东边的邻国日本,都认为公元1052年是佛教末法时代到临的时候,你可以姑且理解成这些人觉得世界末日要来了,所以得提前做好准备,把这些佛经都好好保存起来,等一万年以后的人再来发现。这个说法听着脑洞挺大,但不是没有依据的,因为辽朝留下来的很多佛教遗迹,都清晰地刻着1052年是末法时代。所以,保留佛经,迎接佛教的末法时代,是一个解释。

还有一个解释,就更主流一点了。因为藏经洞里的这些佛经,大部分都是残本,都不完整。所以历史学家推测,藏经洞其实是当时某个寺庙的图书馆库房。这个寺庙收藏的佛经,不太完整,比方说这个书缺几章、那本书缺几页,和尚想把这些佛经给补齐,就把他要用的资料分门别类整理好,放在这个藏经洞里。这也是一个解释。不管哪个解释,现在学术界都还没有定论。

但不管怎么说,大家觉得,这批文献资料特别宝贵。尤其是因为它被被偷被盗,星散到世界各地,陈寅恪痛心地说, “敦煌者,吾国学术之伤心史也”。

这些被埋了800多年的敦煌文献,为什么这么宝贵?

第一个原因,当然是因为它补齐了学术上的很多断层。文化的传承本身是连续的,但文化的载体则经常是断裂的。有些文献一旦失传,就会在学术上出现空白点。

举个例子,我们当年在中学历史教科书上都看到过,隋唐的时候实行是均田制。简单说,就是土地归国家所有,然后由国家分配给老百姓耕种,老百姓死了,土地收回,重新分配。这段话,我背也背得下,考也考得出,但其实我是不明白是怎么回事。唐朝时候的政府怎么能够把田分出去、收回来?他们真的有这么强大的行政能力?这种制度其实是很难想象的。恩,不仅我一个中学生不知道,历史学家其实也不清楚。因为所有传世资料中对于唐代均田制的记载都太简略了,以至于有很多学者曾认为均田令就是一纸空文,并没有实行。

现在好了,敦煌文书里面有很多户籍资料都涉及到了均田制的具体细节。比如一户人家,多少人,姓甚名谁,互相之间的关系,岁数,朝廷授了多少田,还欠他们多少,记载得明明白白。有了这些资料,大家马上就明白了:唐代的均田制是实行了的,该给老百姓的土地也和制度规定的完全一致,但是,各地情况不同,政府手里的土地资源不同,允许给老百姓欠着,打白条。一个学术大悬案,就这么解开了。

再比如说,中国文学,我们都知道唐诗之后是宋词,但具体演变的过程是怎样的?就没人知道了。

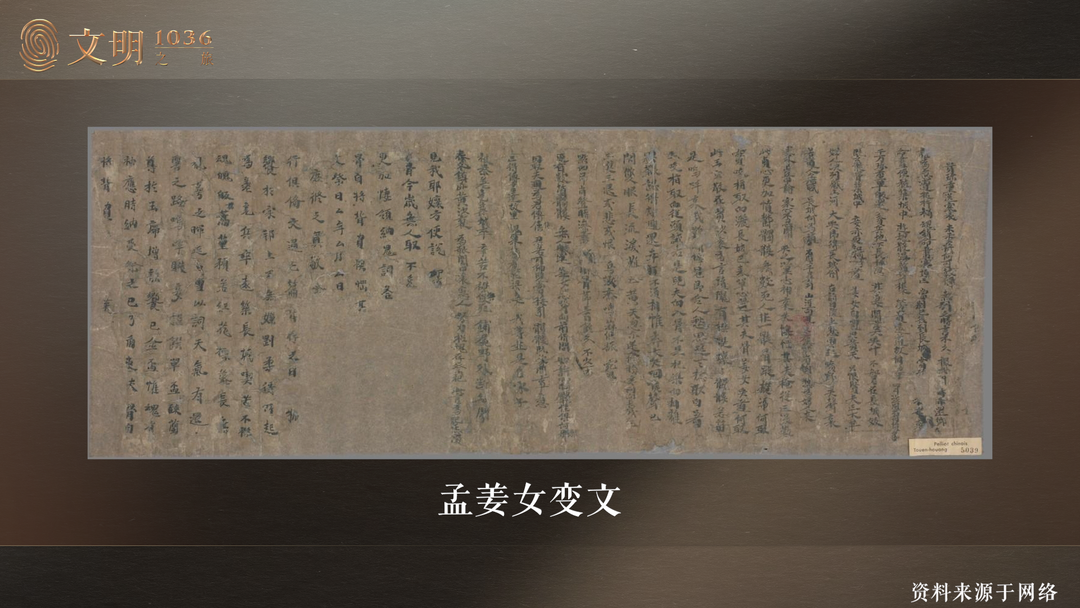

不仅是后来的人不知道,连宋代的人也不知道。他们看到的词,最早的也只是李白、白居易、刘禹锡、温庭筠这些人的作品,都是非常精致的,文人化的作品。在更早的时候,词是什么样子?虽然有人记载,唐玄宗喜欢流行音乐,长安的教坊里面有很多曲牌,什么《清平乐》《浣溪沙》《菩萨蛮》《临江仙》《虞美人》,但是没人记载那些歌词什么样。为啥?道理很简单,早期的词肯定是非常鄙俗,唱唱得了,按照士大夫的标准,没有什么值得记的。

好了,现在敦煌文献来了,里面居然有上千首的“敦煌曲子词”,一下子就把这个断层给补上了。哦,早先的词原来是这么个风格的。

举个例子:当时人看到的词牌《菩萨蛮》,最早是李白的作品,就是那首:“平林漠漠烟如织,寒山一带伤心碧。暝色入高楼,有人楼上愁。玉阶空伫立,宿鸟归飞急。何处是归程?长亭连短亭。”你看,写得多雅致?

再看看一首敦煌曲子词里的《菩萨蛮》,瞬间就变成了另一种风格:“枕前发尽千般愿,要休且待青山烂。水面上秤锤浮,直待黄河彻底枯。白日参辰现,北斗回南面。休即未能休,且待三更见日头。”没有章法,没有结构,就是一连串的赌咒发誓,要我离开你,各种不可能,各种休想!你咂摸咂摸这种词的区别。

其实,同一个作者的同一件作品,也有个逐渐演化的问题。比如,李白的那首《将进酒》,其中有一句,“古来圣贤皆寂寞,唯有饮者留其名。”对吧?可是敦煌出现的一个抄本,里面这句写成了“古来圣贤皆死尽”。你说哪个是正确的?

其实,哪个版本是正确的?这是我们印刷时代的人的概念。在印刷时代,先有定本,然后有机械化的大规模复制,然后才衍生出了对错,符合定本就对,不符合就错。但是你想,唐代的诗人,像李白,写了一首诗,大家很喜欢,可能他自己这辈子就抄录了很多遍,每抄一遍,随手改上一两个词,正常吧?好,那请问你说哪个版本是正确的呢?说白了,在手写时代,没有那么强烈的定本和对错的概念。

这时候你再看这两个写法:“古来圣贤皆寂寞”和“古来圣贤皆死尽”,前者雅一点,后者更俗一点、狠一点、直一点,有很多人,比如历史学者刘勃老师就感觉后者更好,说“好就好在不雅”。你看,有了敦煌这个版本,李白的形象是不是有了一点点变化?原来的李白只是飘飘欲仙,现在,醉后的李白又多了一个咬牙切齿、敢说狠话的形象。

其他例子还有很多:因为在敦煌文献里面发现了唐代陆法言《切韵》,于是解开了中国音韵学史上的许多疑案;因为在敦煌文献里面发现了大量的变文,也就是当时的说唱文学的底本,把中国通俗文学史往前推进了一大步。

这么说吧,只要是和中国文化有关的学术领域,都因为敦煌文献的出现,而有了重大的变化。

不要小看这种新材料。很多学术大难题,就是因为缺一个关键材料,而解决不了。关键一个点通了,有时候是全盘皆通。

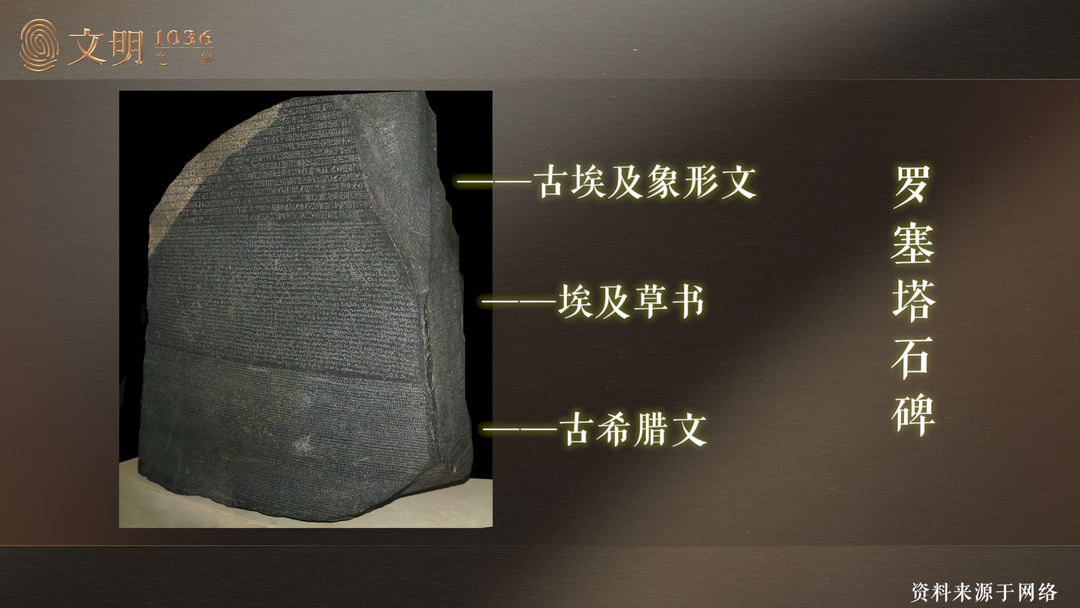

我举一个外国的例子。大英博物馆有一个镇馆之宝,叫“罗塞塔石碑”,是古埃及人在公元前196年的刻的一块石碑。跟古埃及文物动不动就公元前几千年相比,这个东西算不上古老。那为什么这么重要呢?就因为它上面有三种文字,古埃及的象形文字,古埃及老百姓用的文字,还有希腊文。同样一段话,用三种文字分别写了一遍。现在你明白它的价值了:从此古埃及的象形文字,就可以对照着解读了啊。罗塞塔石碑的出土,成了解开古埃及文化之谜的一把关键钥匙。

很多敦煌文献的作用与此类似。也许一张断简残篇,就会推倒一张多米诺骨牌,然后引发连锁反应,让很多学术大难题从此有解啊。

但是,敦煌文献的意义,还远远不仅于此啊。

什么是重要的?

我们刚才讲到敦煌文献的时候,反复讲它很重要,是关键枢纽,填补了空白之类的。但我们还是要继续追问一个问题,那些不重要的文献呢?

这个问题好像问的很傻:不重要的文献,价值就相对低啊。不见得。

这本书《满世界寻找敦煌》的作者荣新江教授,讲过一个故事。荣新江现在是北大历史系的教授,也是国内首屈一指的敦煌学专家。他在上大学二年级的时候,听老先生讲课,说中国学者50年代编的《敦煌资料》被日本学者挑出来300多个错误。为啥呢?是中国学者水平差吗?不完全是。主要是因为中国学者那个时候没有条件出国去看敦煌文献的原件,只能通过二手的资料研究。而日本学者是亲自跑到巴黎、伦敦去看原件的。

你说,这有什么区别呢?区别大了。

藏经洞里发现的敦煌文献说是五万多件,其实绝大部分是和佛教有关的。那为什么会有那么多官方和私人的文书保留下来呢?比如我刚才讲的均田制相关的材料。这些材料本来是保存在衙门里的档案,但是时间一长,就作废了。就跟我们今天办公室里的废旧档案是一样的。我们今天会直接卖废纸。但在唐朝的时候,纸张很珍贵啊,所以寺庙就用这些废弃文书的背面来抄写佛经。是的,敦煌文献中大量珍贵的社会史、法制史的材料,就是这么歪打正着地保留下来的。

那为什么日本学者去巴黎、伦敦直接看原件,就更好呢?

因为这些衙门里的档案,上面往往都写着文件的时间,还有这是哪个县哪个乡的档案。但是这些字会影响和尚抄写佛经,和尚就把这些部分裁掉,再粘起来,这些字迹就被粘到文件的里面去了。

中国学者看不到原件,只能看抄写的、影印的,了不起是所谓胶片的,看不到这些信息,所以只能自己费劲去考证。而日本学者呢,到了欧洲的博物馆,对着灯一照,这个文件的原始信息,时间地点什么的,马上就看得清清楚楚。所以他们才能给中国学者挑出好几百个错误。

听完这个故事,我不知道你意识到什么没有?那就是:什么重要,什么不重要,仅仅是一时一地的判断。一旦我们抽身出来,站在更广阔的的时空坐标下,对一份史料的价值衡量可能就完全不同。

举个例子,研究宋朝这一段的历史,比如说研究苏东坡这个人,那请问,是苏东坡为朝廷起草的一份诏书更重要?还是苏东坡家里一个月过日子的采购清单更重要?当年的人当然认为,给朝廷写的诏书重要。但是今天的学者,多想了解苏东坡的日常,当然就是他家过日子的采购清单重要。

再举个例子,是苏东坡一首正式改定的、誊抄好的诗词的墨宝更重要?还是苏东坡在构思它的时候,涂涂改改的那个草稿更重要?当时的人当然认为改定的重要,但是隔了这么1000年,我们当然知道,那个带有他思考痕迹的草稿更重要。

你看,当时人的价值判断和我们截然不同。

这就要说到中国历史传统的一个特点。中国人特别喜欢编历史书,从孔子删订春秋,到司马迁、司马光、二十四史、通典、通志、文献通考,让我们这些中华文明的子孙特别自豪,我们有不曾间断的、规模庞大的历史书。

但是,这件事也有它的背面。

正是因为中国人太爱编纂历史,所以,大量的历史原始档案,就被废弃了。历史学家何炳棣先生就说过,他刚到西方念书的时候,发现西方的教堂档案堆得满坑满谷,一个教堂里常常保存着附近居民好几百年的相关材料。而中国反而非常缺这种史料。为啥?因为中国的编纂史学过于发达,历史书编完,原始材料就可以丢掉了。

举个例子,明朝修元朝的历史,是明太祖朱元璋洪武二年开始修的,速度非常快,说是干了两年,其实真正干活,加起来也就331天。萝卜快了不洗泥,二十四史里面的《元史》修得非常粗糙。但更糟糕的后果是什么?明朝人编纂元史,依据的最重要的材料是大将徐达从元大都缴获的元代十三朝皇帝的实录。《元史》修完了,这批东西去哪儿了?说是烧了。

为什么烧呢?可能有多种原因。

意识形态上的原因当然是,你元朝的历史,我们已经编纂过了啊,我们认为重要的,或者我们愿意让后代看到的元朝历史全在这里了。

其实我觉得还有技术上的原因。你想,《元实录》就那么一份。现在要编《元史》,而且也知道《元实录》将来不会留下来,我要是编纂官,我会怎么做?有没有可能,就是直接上剪刀浆糊:原书肢解掉,需要的部分留下来,各种资料混编,排好顺序粘好了,再找人去誊抄一遍。这样干省事啊。所以我怀疑,即使元实录不烧掉,也已经在编书的过程被严重破坏了。

后来这样的事情又发生了一回。清朝人在修完《明史》之后,也是把《明实录》一把火烧掉了。这是发生在乾隆48年的事儿。哎,你可能会说,不对吧?《明实录》今天还能看到啊。对,今天我们看到的《明实录》,是清代的那些官员为编写《明史》重新抄的一份,不知道怎么回事,居然蒙混过关地保存了下来,一直放在清朝的内阁大库里面,后来交给了京师图书馆,现在辗转保存在台北故宫博物院。

现在我们回头看这些事,多少会觉得,这是统治者故意掩盖历史真相。可能有这个因素。但是我更觉得,这没准儿是一个写作者的本能。对啊,我花了那么大的精力编了一部历史书,那我当然认为自己是把原始资料中的重要的精华部分都已经搜罗殆尽了啊,原始资料还有什么价值呢?抚摸着刚编成的书,再回头看一眼原始资料,那可不就没什么用了吗?

这当然是我的想象和推测,但不用说古人,就我写每期的《文明之旅》的稿子,桌子上可热闹了,各种资料摊开。一旦我成稿了,节目上线了,我再去看那些被用过的资料,也多少是有点嫌弃的。

所以,编纂是什么?既是留存和珍藏其中一部分,同时也在依据自己的价值观贬损和毁弃另一部分。保存和毁灭是在这同一个过程中发生的。

现在你明白了敦煌文献的另一种价值了。它不仅保存住了一些大家觉得重要的、不该丢掉的文献,它也帮助一些当时人觉得不重要的文献,逃过了历史编纂者的剪刀和炉火,穿过了800多年的时光,在现代人面前展现出了它辉煌的价值。

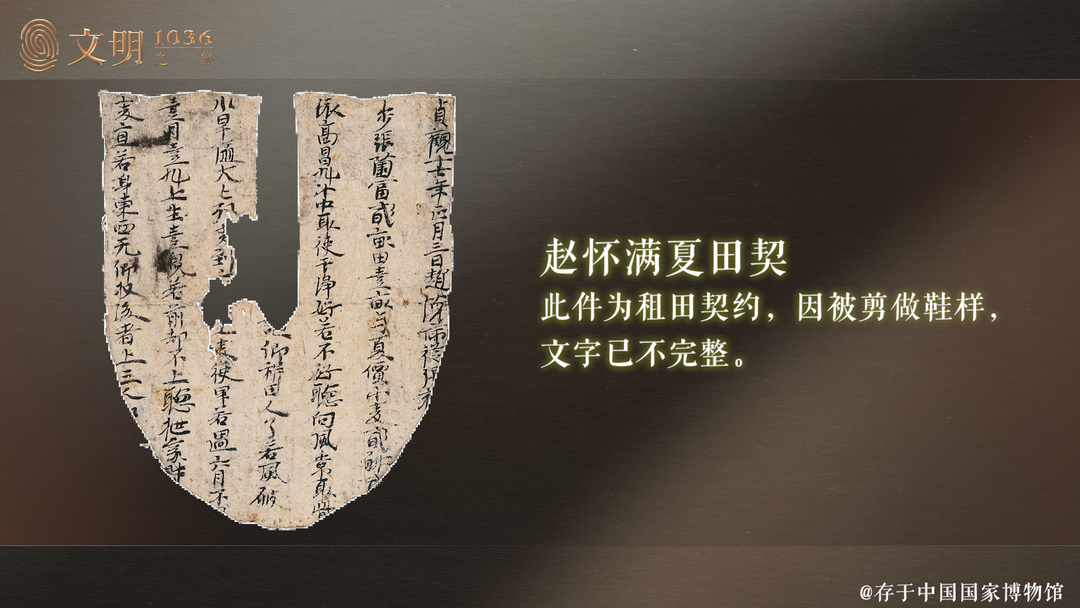

这种文献是什么样子,我来举个例子。有一个编号(S.6537V)的敦煌文献,内容是一份释放家奴为自由民的文书。文章不短,啰里吧嗦,大概的意思是:这人呐,大家都是父母生养的,为什么有人贵有人贱呢?就是因为有人修行,有人不修行啊,多少辈子的因果恶业加起来,有的人这辈子可不就为奴了吗?我家现在有这么个家奴,名字叫再宜,到我们家五十多年了,活儿干得不错,从来不偷懒。现在呢,我们主人念在你有孝道,放你自由身。从今以后,你爱去哪里就去哪里啊。没准你还能当个高官呢,或者被哪家人捡回去当个公子呢?好运气在未来等着你。我这可是干了一件大好事,福报很大的,我家祖祖辈辈和后世子孙,因此都会无病无灾的。老天爷啊,给我做个证吧。日月星辰哪,我这可就不改了啊。

就这么一份文书。乍看,全是好话。但是你细琢磨;这个被释放的家奴再宜,就算他是十岁来到这家为奴,干了50年的活儿,现在60开外的人了。主人家榨尽了他最后一滴血汗,居然用这份文书就把他驱逐出门了。太残忍了。不仅残忍,而且还极度地虚伪,还要说你万一当了高官成了公子呢?不仅虚伪,而且还贪婪。就这么缺德的一件事,居然还要解释为是自己家的一场大功德,还要让佛菩萨为自己家人祈福消灾。1000多年前,为富不仁、虚伪贪婪的一个大户人家的嘴脸是跃然纸上。

我们如果想要理解那个时代的民间生活的某个侧面,这个材料是不是非常生动?它的重要性是不是超过很多历史的抽象记叙?但它在当时,不过就是一纸普通的民间契约文书而已。

荣新江教授,他在这本《敦煌学十八讲》里就提到了,他作为一个历史学者,为什么爱研究敦煌?他说,因为我们可以摆脱旧史家的束缚,独立地审视历史。

“敦煌藏经洞发现的敦煌文书,提供给我们一批从未经过任何史家所整理、订正、甚至篡改过的原始材料。也就是说,我们常常可以利用一个事件发生的当时所遗留下来的材料,来看这个事件本身。甚至我们可以从原始的文件揭示出旧史所掩盖住的某些历史真相。”他说,从原始档案入手,终于可以写一把我们自己写的历史了。

你看,面对历史,我们会忍不住做评论,发感慨,分高下,得结论。但是,敦煌的故事告诉我们,我们应该对自己的当下判断非常非常谨慎才行。没准,我们当下视若珍宝,觉得理所当然的这些评论、感慨、判断和结论,其实非常狭窄,它们也许正在伤害那些价值连城的东西。

就像英国哲学家罗素说的,“我不会为我的信仰而献身,因为我可能是错的”。

好,这就是我为你讲的1036年的敦煌故事。下一年,1037年再见。

参考文献

荣新江:《满世界寻找敦煌》,中华书局,2024年。

樊锦诗、赵声良:《灿烂敦煌》,浙江文艺出版社,2023年。

刘诗平、孟宪实:《寻梦与归来:敦煌宝藏离合史》,广西师范大学出版社,2023年。

荣新江:《敦煌学新论(增订本)》,甘肃教育出版社,2022年。

(美)梅维恒主编:《哥伦比亚中国文学史》,新星出版社,2016年。

荣新江:《归义军史研究:唐宋时代敦煌历史考索》,上海古籍出版社,2015年。

余欣:《中古异相:写本时代的学术、信仰与社会》,上海古籍出版社,2015年。

(日)井上靖:《敦煌》,刘慕沙译,北京十月文艺出版社,2014年。

郝春文、陈大为:《敦煌的佛教与社会》,甘肃教育出版社,2013年。

荣新江:《敦煌学十八讲》,北京大学出版社,2001年。

王斐弘:《敦煌法论》,法律出版社,2008年。

张涌泉、黄征校注:《敦煌变文校注》,中华书局,1997年。

杨富学:《振衰起敝: 西夏至元代敦煌的凋敝与繁荣》,《暨南学报(哲学社会科学版)》,2023年第11期。

陈双印:《莫高窟王道士之名献疑》,《敦煌学辑刊》,2023年第1期。

朱若溪:《道真补经目录馀敦煌藏经洞关系试探》,《敦煌研究》,2022年第6期。

刘屹:《何谓“末法”——对一些误解的辨析》,《敦煌研究》,2022年第1期。

张涌泉、罗慕君、朱若溪:《敦煌藏经洞之谜发覆》,《中国社会科学》,2021年第3期。

李国、沙武田:《敦煌石窟西夏时期汉文题记辑录——兼谈西夏占领瓜沙的时间问题》,《西夏研究》,2021年第1期。

张先堂:《中国古代佛教三宝供养与“经像瘗埋”——兼谈敦煌莫高窟藏经洞的封闭原因》,《佛学研究》,2018年第1期。

陈光文:《西夏时期敦煌史研究述评》,《西夏研究》,2014年第2期。

沙武田:《 莫高窟第16窟整体重修时供养人画像的缺失与藏经洞的封闭》,《西夏研究》,2012年第2期。

沙武田:《敦煌藏经洞封闭原因再探》,《中国史研究》,2006年第3期。

郝春文:《再论北朝至隋唐五代宋初的女人结社》,《敦煌研究》,2006年第6期。

荣新江:《王道士——敦煌藏经洞的发现者》,《敦煌研究》2000年第2期。

还没有评论,来说两句吧...